具体描述

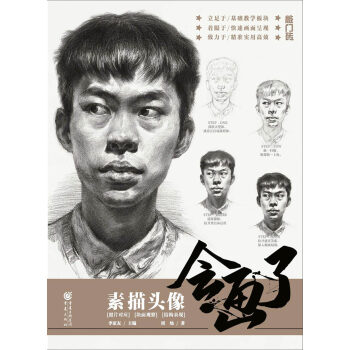

内容简介

由张承国选编的这本《基础教材.色彩静物》它遵循美术高考特点和表现手法编写,主要针对备战美术高考的初级阶段学生。全书共分三大部分:第一部分为色彩的基本知识,包括关于色彩、 色彩的分类、色彩考试的评分标准、关于色调、小色稿的练习、变调练习等知识;第二部分为单个物体的塑造,包括步骤演绎、课堂内外等知识;第三部分为组合静物练习,包括以水果为主的练习、以陶罐为主的练习、以花卉为主的练习、色块设计构想、画面剖析、作品欣赏等知识。作者简介

张承国:重庆江北区捷讯书社创办人,比较早从事图书策划的出版人,曾策划出版了大量生活类、少儿类以及书法字帖图书。近年来主要策划美术类图书,并有自己的固定读者群。内页插图

用户评价

我是一个业余的绘画爱好者,周末偶尔会去公园写生,但总觉得自己的作品“灰蒙蒙”的,缺乏生气。这本书的“情绪色彩”那一章简直是为我打开了新世界的大门。作者非常直白地告诉我们,色彩不仅仅是物体本身的固有色,更是表达情感的载体。比如,想要表达“宁静”的画面,应该如何运用低饱和度的冷色调进行铺陈;而要表达“活力”,则要大胆引入高纯度的暖色进行点缀。书中提供的许多练习题都很有趣,它们要求你限定在某几种颜色内完成一组静物,强迫你跳出固有的思维定式。我尝试着画了一个秋日的场景,摒弃了常见的橙黄,而是着重表现了枯黄和深紫色的对话,成品比我以往的任何作品都要有深度和感染力。这本书真的能让你从“画准了”进阶到“画出感觉来了”。

评分我是一位艺术设计专业的学生,平常用到的教材不少,但大多都偏学术化,读起来非常枯燥。这本书的出现简直是一股清流。它在讲解色彩理论时,巧妙地融入了艺术史的背景,比如某个时期画家偏爱使用的高饱和度色彩是如何反映当时的社会情绪的。这让色彩的学习不再是孤立的技巧训练,而变成了一种文化解读。特别是关于“和谐色”与“对比色”的运用,书中给出的案例不局限于传统的静物组合,甚至还扩展到了室内设计和服装搭配的色彩应用,这对我未来职业规划很有启发。我最欣赏的一点是,它没有回避“画坏了”怎么办的问题,而是专门辟出章节讲解如何“补救”和“调整”画面色彩的失衡,这种务实的态度对于需要不断实践的我们来说,太重要了。它更像是一位经验丰富的前辈,耐心细致地帮你扫清成长路上的障碍。

评分这本书的排版设计和逻辑结构非常清晰,这一点对于自学者来说至关重要。每一课的学习模块都遵循着“理论引入—范例解析—实践练习”的闭环流程,让人学习起来毫不费力。我特别喜欢它对“光线质量”与“色彩倾向”关系的探讨。以前我总以为画阳光下的物体就该用亮色,但书中通过对清晨、正午和傍晚不同时间段光照下静物的对比分析,我明白了,即便是强烈的日光,也会带有特定的环境色倾向,比如清晨的偏蓝、傍晚的偏暖。这种对细节的捕捉,极大地提升了我对“观察”这门技艺的理解。这本书没有冗余的废话,每一页都充满了干货,即便是休息时间翻阅,也能随时找到可以思考和学习的点。它真正做到了将复杂的色彩科学,转化为人人可学的艺术语言。

评分这本画册简直是为我这种刚入门的新手量身定做的!我一直对色彩有种莫名的恐惧,总觉得调色板上的那些颜色像一团乱麻,抓不住重点。但这本《基础教材:色彩静物》彻底扭转了我的看法。它不是那种高高在上、只谈理论的教材,而是非常接地气地从最基础的色彩构成讲起。比如,它用了大量篇幅来解析“纯度”和“明度”对物体质感的影响,让我明白为什么一块红布看起来会比一堆水果更显厚重。书里的案例分析细致入微,从单个苹果的受光面到整组静物的光影关系,每一步都配有清晰的步骤图。我尤其喜欢它对“环境色”的讲解,以前我画静物总是把物体画得孤零零的,这本书教会我如何通过环境色的渗透来统一整个画面,让物体之间产生空间上的联系。看完前几章,我感觉自己像是突然被点亮了一盏灯,之前模糊的色彩感觉一下子清晰了许多,至少现在我敢于尝试更复杂的色彩组合了。

评分说实话,我本来对手绘静物的热情是有点消退的,觉得现在数码绘画这么方便,费这么大力气画写生图个啥?但这本书让我重新爱上了那种用画笔触碰真实的感受。它里面对不同绘画材料的特性描述得非常到位,比如水彩的透明度和油画的厚重感在书中的呈现方式简直是教科书级别的对比。我试着用书里教的方法去画了一组玻璃器皿,以前画玻璃总是画成“白光板”,这次我重点练习了玻璃的“折射”和“反射”原理,书里提供的那些关于如何表现空气感和通透感的技巧,真的非常管用。它不是直接告诉你“照着画”,而是引导你去观察,去理解光线是如何在物体表面发生作用的。这使得我的作品不再是简单的描摹,而开始有了“思考”的痕迹。这本书的装帧质量也很好,纸张厚实,色彩还原度高,即便是临摹书中的范画,也能感受到原作者的笔触细节。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Type Hybrid: Typography in Multilingual Design [Type Hybrid 混合语言平面设计 标志 字体设计 平面设计图书] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12079673/591eb129Nfa6c3ace.jpg)

![芭蕾性格舞蹈教材教学法配套曲集(钢琴伴奏 附光盘) [Piano accompanimts of character dance in ballet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12163587/599a88deN498b701c.jpg)

![微电影编剧手册/中国传媒大学潘桦导演工作室系列丛书,微电影指南手册2 [Handbook for Micro Film Scriptwriting] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12302477/5ac429a5Nd6290723.jpg)