具体描述

内容简介

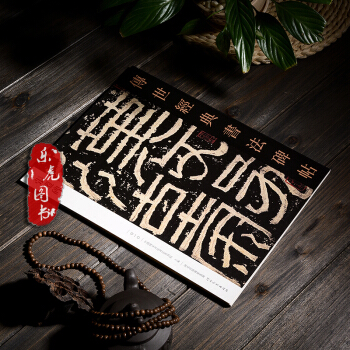

王羲之《兰亭序》被称为一天下第“行书”,但《兰亭序》真迹随唐太宗陪葬昭陵后不知所终,现在为人称道的是《虞摹兰亭序》、《褚摹兰亭序》和《冯摹兰亭序》三种摹本。《虞摹兰亭序》,唐虞世南摹,纸本,纵二十四点八厘米,横五十七点七厘米。此卷直至明代,一直被认为是褚遂良摹本,董其昌在题跋中称“似永兴(虞世南)所临”,后世遂认定此卷为虞世南摹本。卷中有元代天历内府藏印,故亦称“天历本”。此卷用两纸拼接,各十四行,排列较松匀,近石刻“定武本”。清代刻入“兰亭八柱”,列为。虞世南(五五八-六三八),字伯施,唐越州(今属浙江余姚)人,其书法刚柔并重,骨力道劲。

《褚摹兰亭序》,唐褚遂良摹,纸本,纵二十四厘米,横八十八点五厘米。卷中有米芇题诗,故亦称“米芾诗题本”。褚遂良(五九六-六五八),唐杭州(今浙江杭州钱塘)人,字登善,唐初名医,高宗时封河南郡公,故人称“褚河南”。苴书法继承王羲之传统,外柔内刚,笔致圆通,见重于世。

《冯摹兰亭序》,唐冯承素摹,纸本,纵二十四点五厘米,横六十九点九厘米。此本用楮纸两幅拼接,纸质光洁精细。因卷首有唐中宗李显神龙年号印,故称“神龙本”。冯承素在历史上并无书名,其与赵模、韩政道、诸葛贞等人均为唐宫廷拓书人。

用户评价

这本书的学术深度是毋庸置疑的,它并非是那种浅尝辄止的“书法入门”手册。我尤其赞赏它在引用古代文献时的严谨态度,对那些晦涩难懂的古代书论,作者团队都附上了详尽的现代注释和背景解释,这对于像我这样,在专业领域外围徘徊的业余研究者来说,是莫大的帮助。它没有回避那些学术界存在争议的流派之争,反而将不同的观点并置,引导读者独立思考,而不是盲目接受单一的权威结论。这让整本书的阅读体验充满了一种探索的乐趣,仿佛自己也参与到了一场跨越千年的学术对话之中。唯一的遗憾是,如果能在某些特定的字体转折点,加入更多国际博物馆的馆藏信息对比,那就更加完善了其“宝库”的定位。

评分翻开这册装帧精美的书籍,我立刻被那种精心挑选的纸张质感所吸引,它不是那种光可鉴人的现代铜版纸,而是带有一种温润的、仿佛能吸收光线的亚光质感,这无疑是为了最大程度地还原古籍的氛围。我尤其欣赏它对“意境”表达的侧重,而非仅仅停留在对字体的结构分析上。比如,在介绍那些山水田园题材的书法家时,文字描述中融入了大量关于当时文人生活状态的描摹,让我仿佛能听见竹林下清风拂过的声音,感受到他们提笔时心境的从容与洒脱。这种将书法置于人文背景之中的叙述方式,极大地提升了阅读的趣味性,也让我明白,书法之美,绝非孤立的技艺,而是当时士大夫精神世界的具象化投射。如果能多一些对创作环境光线、空气湿度的想象性描述,那就更接近“身临其境”的感受了。

评分作为一名常年练习篆刻的爱好者,我对古代印章和文字形体之间的关联性有着执着的探索欲。这本书中关于“书印互证”的理论探讨,虽然篇幅不长,但点到了一个非常核心的问题:当文字从实用性符号逐渐演变为纯粹的审美对象时,其在不同载体上的形态是如何互相影响和渗透的。我期望能看到更多关于书家同时也是篆刻家的案例分析,比如他们如何将书法中的某些笔势转译到一方小小的印石之上,那种在方寸之间取舍的智慧,是极其迷人的。这本书的排版在字体选用上非常考究,古朴的宋体和现代的黑体交替使用,使得版面既有历史感又保持了极佳的现代阅读舒适度,这种平衡处理,体现了编辑团队深厚的专业素养,让人在阅读时感到身心愉悦。

评分这本《中国书法宝库》的选材真是让人耳目一新,虽然我还没翻到具体某一个摹本的详细解析,但从整体的装帧设计和前言的文字中,就能感受到那种扑面而来的历史厚重感。我个人对古代书法的研究兴趣点更多在于碑刻与墨迹的对比分析,特别是魏晋南北朝时期隶书向楷书过渡的那个关键阶段,那些朴拙中见筋骨的线条,总能激发出我内心深处对“法度”与“气韵”的思考。这本书的开篇部分对不同书体流变脉络的梳理,为理解后来的帖学发展提供了坚实的理论基础,它不仅仅是简单地罗列作品,更像是在构建一个宏大的中国书写艺术的演化图谱。我特别留意了其中关于“书写工具对笔法的影响”那一节的论述,作者的观点独到,指出不同年代纸张、笔毫的细微差异如何潜移默化地改变了书家运笔的力度和速度,这种细致入微的观察,远超一般普及读物的水准,让人读后对书法实践有了更深一层的敬畏。

评分这本书的装帧设计仿佛是一位老者在娓娓道来一段尘封已久的往事,那种不事雕琢的质感,传递出一种对历史的尊重。我个人的阅读习惯是喜欢从旁观者的角度去观察,去感受不同时代书家是如何应对材料的“限制”并最终超越限制的。这本书的选篇显然经过了精心策划,它涵盖了从早期墨迹到中晚期摹刻的不同阶段,形成了一种时间上的纵深感。我尤其关注那些被后人评价为“失真”或“走样”的摹本,它们的存在本身就是一种重要的历史信息,记录了当时学习者对原作理解的偏差与再创造。这种对“不完美”的呈现,反而更真实地反映了历史的肌理,让我对“原作精神”的理解不再是僵化的教条,而是流动的、可被解读的生命力。这种辩证的视角,是这本书最打动我的地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有