具体描述

内容简介

本书为范曾先生潜心艺海数十载的感悟之作,其中既有对艺术世界的宏观感悟,也有对某些艺术史关键论题的细致考索。全书收录作者代表性的论文、讲演21篇,内容丰富:如《由高原攀登高峰》《不朽之盛事》为作者学习习*平主席在文艺工作座谈会上讲话后的心得感悟;《干支与生肖的迷雾》为作者对干支与生肖这两种中国文化的代表事物的深入剖析;《黄宾虹论》《论徐悲鸿的素描》则是作者对于中国近代美术史上代表人物的评论。

作者简介

范曾,江苏南通人,字十翼,中国人物画画家、书法家。现为中国美术家协会会员,中国艺术研究院博士生导师、终身研究员,南开大学终身教授、博士生导师,北京大学中国画法研究院院长、讲席教授,山东大学艺术学院名誉院长,并担任联合国教科文组织“多元文化特别顾问”。范曾先生作为当代书画巨匠,集诗书画创作、文史哲研究于一身,2011年,荣获中华艺文奖终身成就奖。有二十四字自评:痴于绘画,能书;偶为辞章,颇抒己怀;好读书史,略通古今之变。

用户评价

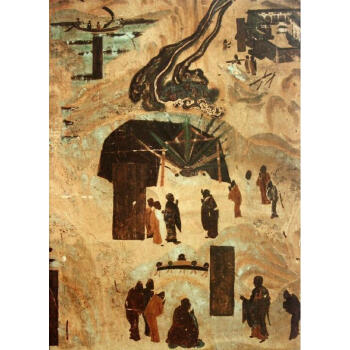

翻开书页,一股淡淡的墨香扑面而来,这种感觉是电子阅读永远无法替代的。在初步的浏览过程中,我注意到书中插图的运用非常克制且有分寸,它们并非简单地装饰页面,而是恰如其分地穿插在文字叙述之中,起到了画龙点睛的作用。这些配图的选择,似乎经过了深思熟虑,它们不仅是对文字内容的直观补充,更像是一种视觉上的注解,帮助读者更好地理解作者所阐述的观点。而且,这些图片的清晰度和色彩还原度都非常高,即便是细节丰富的作品,也能被清晰地呈现出来。这表明编辑在图像版权和印刷质量上进行了严格把控。这种对图文比例的精准拿捏,使得阅读的节奏感非常好,不会因为大段的文字描述而感到沉闷,也不会因为过多的图片分散注意力。这种平衡的节奏,极大地提升了阅读的舒适度和信息吸收效率。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,从封面到内页的纸张选择,都透露着一种沉稳而又不失雅致的气息。拿到手中,首先感受到的是那种恰到好处的重量感,让人觉得这是一本值得细细品味的厚重之作。尤其是封面的字体排版,那种古朴中带着现代气息的平衡拿捏得相当到位,初翻阅时,便能感受到其中蕴含的深厚文化底蕴。虽然我还没来得及深入阅读核心内容,但仅凭这份精心打磨的“外衣”,就能推断出出版方对这本书的重视程度。内页的墨色均匀度、版心设计,都体现了专业印刷的水准,这对于阅读体验而言是至关重要的。清晰的字体和合理的行距,使得长时间阅读也不会感到视觉疲劳。不得不说,现在的书籍设计越来越注重整体的审美感受,这本书无疑是其中的佼佼者。这种对外在形式的极致追求,往往预示着内在知识的扎实与精炼。期待在阅读文字时,也能享受到如同欣赏一件艺术品般的愉悦。

评分这本书的厚度本身就传递了一种信息:它绝非浅尝辄止的入门读物,而是一份凝聚了长期观察、实践与思考的结晶。书脊的坚固程度,以及内页装订的严密性,都让人感觉到它能够经受住反复翻阅的考验。我预见到,这本书会是一本需要长期陪伴、时不时拿出来重温和对照自身实践的工具书或参考书。它不是那种读完就束之高阁的“一次性消费品”,而更像是书架上的一位老友,总能在恰当的时候提供新的启发。这种经久耐用、值得反复咀嚼的特质,是衡量一本优秀书籍价值的重要标准之一。从这些物理属性上,我看到了出版方希望这本书能够拥有长久的生命力,被一代又一代的读者所珍视和学习的诚意。

评分从阅读的整体感受来看,这本书的语言风格似乎非常注重“交流感”。它不像某些理论著作那样高高在上,充满了晦涩难懂的术语,而是更像是一位经验丰富的长者,在与后辈进行一次深入且真诚的对话。即使是探讨那些非常深奥的艺术原理或创作心路历程,作者也倾向于使用贴近生活的比喻和生动的叙述方式来阐释,使得即便是艺术门外汉,也能大致把握其精髓所在。这种平易近人的表达,极大地降低了知识的门槛,让人感到亲切和受用。我甚至在某些段落中,仿佛能“听到”作者在娓娓道来,那种饱含激情又沉静理性的声音。这种叙事上的温度,使得冰冷的理论也获得了生命力,让人在学习知识的同时,也体会到一种精神上的共鸣与熏陶。

评分这本书的目录结构给我留下了极其深刻的印象,它不像有些学术著作那样刻板僵硬,而是展现出一种清晰的逻辑脉络和循序渐进的引导性。粗略浏览下来,可以明显看出作者在组织材料时花费了巨大的心力,从宏观的艺术哲学探讨,到具体的技法剖析,再到对时代背景的深刻洞察,层层递进,毫无跳跃感。这种结构安排,非常适合想要系统性了解某一领域知识的读者,它提供了一个从入门到精深的完整路径图。我特别欣赏其中几个章节标题的设置,它们既有概括性,又不失文学色彩,让人产生强烈的探究欲望。例如,某个标题暗示了对传统继承与创新之间辩证关系的探讨,这正是我一直以来关注的焦点。好的书籍结构如同一个精心设计的迷宫,引导读者在探索中获得乐趣,这本书显然具备了这样的特质。它不仅仅是知识的堆砌,更是一次精心规划的思维导览。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![传媒艺术学文丛·戏剧与影视:融合时代的传媒艺术 [Media Arts in Convergence Time] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12199640/593e5a86N1bc60c68.jpg)