具体描述

内容简介

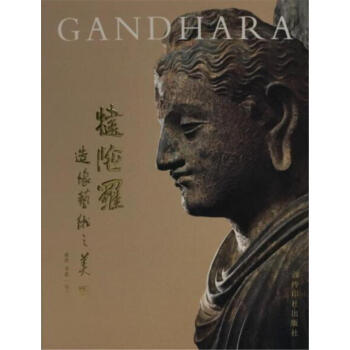

犍陀罗造像是西方雕刻艺术与佛教文化交融而产生的艺术瑰宝,它用流畅的线条描划出佛陀悲智行愿的形体显示,并且通过叙事手法刻绘出释迦本师应化娑婆的行迹。犍陀罗是佛教造像之初始,它改变了早期佛教图纹信仰的元素。在中国佛教早期造像艺术中,我们可以很清晰的看到犍陀罗风格对其的影响。

《犍陀罗造像艺术之美》历经三个月拍摄,在拍摄这些照片的时候、使用了美国大都会、巴黎卢浮宫、大英博物馆的拍摄标准。无论是硬件还是软件,我们都精益求精,力保它尽善尽美,拍摄中我们使用了世界TOP级光质的Broncolor闪光灯,防?闪光灯UV光线破坏造像,因为Broncolor是具备UV阻断功能的闪光灯,成像后光线质感均能呈现一流水准。

在释文和英文翻译过程中,考验的不单是我们对造像本身的认知,更是对专业知识和专业术语的过堂。

本书的排版设计反复推敲,取舍之间成就了现前版本。无数的夜晚都是重复的自我对话,在匮乏中不断发现一点进步的价值,仿佛整个宇宙就你自己一个人,于是让这本书也有了温度。每张照片、每段文字背后都是我们对细节、对艺术的不懈追求,希望最终能呈现给大家一本高水准的好书!

内页插图

前言/序言

缘起两千五百多年前,佛教创立,法传东西。在今巴基斯坦西北部与阿富汗东北边境一代的古犍陀地区,即曾为佛法兴盛之所。印度孔雀王朝护法名王阿育王(Asoka)主政此地,大崇佛教。其后,巴克特里亚希腊人、大月氏人、斯基泰人、帕提亚人先后占领犍陀罗,使其地之文化大显融汇之相:远囊希腊,近括中亚,糅合印度,自成一格。期间,正法久住,梵音高唱,虽政权更迭,佛教信仰依然蔚为大观。此有《那先比丘经》为证。

释尊入大涅槃后五百年,佛法渐次由小乘而转大乘,中国的古“丝绸之路”也逐渐开通。张骞西游大月氏,始知印度之名,“始闻浮屠之教”,而正是由大月氏人所建的贵霜帝国(公元127-230年),在东汉年间踞犍陀罗为首都。贵霜王朝国力昌盛,大兴佛法,推崇大乘,融东西方文明于古犍陀罗一地,在此形成了独特、成熟的佛教文化风范。

古犍陀罗佛教造像艺术,即为典范。自佛像艺术之起源,古犍陀罗佛教雕塑据古希腊,古罗马之写实典雅,熔古印度之慈悲神圣,大气而兼优美,崇高不失精致。论其身相,则肃穆与灵动并存;考其精神,则亲近与高远俱足;究其意旨,则实为佛法不执分别、无弗远近、无有高下,乃至不垢不净、不一不异,圆融自在之当然、具象显现。观者一睹,或可凝神静赏造像之身姿,或可敛心叩寻佛性之禅悦,或震撼于造像之变化,或感慨于身相之虚妄。凡此种种,因人而异,不一而足,却悉皆犍陀罗造像艺术之美,悉皆艺术与信仰之审美经验——前人刀凿石刻,佛法一脉至今,历史余韵不绝,观者欢喜赞叹。

正是在古犍陀罗佛教艺术的兴盛期,“丝绸之路”空前通达,佛法亦依此而东传至中土。无论陆上走来的鸠摩罗什,还是海上行来的高僧真谛,都是晋僧人法显自陆行丝绸之路西去,沿海上丝绸之路东归,堪称踏遍“一带一路”之第一人。丝绸之路的千年演化与古犍陀罗地区的兴衰起落,巨变沧桑,有着千丝万缕却又湮没无闻的关联——古犍陀罗佛教造像艺术自此路而来,与华夏文明结合,诞生出中国特有之佛教艺术;但古犍陀罗本地却历经更变,佛教造像由煌煌乎如日中天而成日薄西山,最终消散在历史的尘埃之中。殆至玄奘西游,著《大唐西域记》,言健驮逻国,即“多敬异道,少信正法,自古已来印度之境[……]僧伽蓝千余所,摧残荒废芜漫萧条,诸窣堵波颇多颓圯,天祠百数异道杂居”,不得不令人兴怀。然而,事实上,这一趋向同样见于丝绸之路:喀什三仙洞、吐鲁番雅尔湖、伯孜克里克千佛洞,乃至晚清发现的敦煌莫高窟,无不是都是当年佛教兴盛的见证,其石窟造像艺术,更是古犍陀罗佛教造像沿丝绸之路而来的点化之痕。

自佛法观之,此千年艺术珍宝,溯丝路东来西往之源,见证了佛法在丝绸之路上的成、住、坏、空,而于盛世毕显,实乃生灭门中得见真如门。尤其于此全球化时代,在共建“一带一路”的历史战略中,古犍陀罗造像艺术仿若游丝金线,暗于人类命运共同体的编织之中。

以古犍陀罗为起点的造像艺术不但在艺术史、宗教史,乃至文化史上,都有极高的价值,更重要的是,它作为东西方文明交融贯通,全世界艺术与信仰多元并处,人类命运休戚相连,生产生活生态和谐共生的物质符号。

古犍陀罗艺术及其佛教信仰精神的东传历程与中国化经验,可堪反思、重构与重视者极多。本书编撰,正望方家于此寓意,故赘言如上,盼观者留心,同求和平永久,人类文明共进,世界文化齐昌。

用户评价

第一段 这本书的装帧设计简直是匠心独运,硬壳封面配上细腻的铜版纸印刷,触感温润如玉。内页的色彩还原度极高,那些古老的佛像在光影下焕发出跨越千年的神圣光辉。特别是那些细节特写,无论是菩萨慈悲的眼睑,还是飞天裙带的飘逸,都展现出摄影师和排版师对艺术的深刻理解。我通常对艺术类图册的印刷质量要求很高,但这本书完全超出了我的预期。它不仅仅是一本“看”书,更像是一件可以把玩的艺术品。翻阅时,我仿佛能感受到泥土的芬芳和石料的冰凉,这使得纯粹的视觉欣赏也带上了一种触觉的沉浸感。对于那些痴迷于材质和工艺的朋友来说,这本书的物理呈现本身就是一种享受,值得收藏。

评分第五段 如果说许多艺术史书籍是冰冷的资料汇编,那么这本书则注入了热烈的温度和独到的个人洞察。作者在分析特定造像群像时,总能提供出乎意料的解读角度,这些解读往往是基于长期的观察和对人性的深刻体察。它成功地将“犍陀罗”这个遥远的地理概念,转化为了关于人类情感、信仰和审美追求的普世主题。读完合上书本时,我心中涌起的不是知识的满足,而是一种对古代工匠精神的由衷敬意,以及对跨文化交流能够孕育出如此伟大艺术的由衷赞叹。这本书不仅仅是记录了一段艺术史,它更是在探讨艺术的永恒价值。

评分第四段 这本书的文字风格充满了古典的韵味和哲思的深度,如同作者在与读者进行一场沉静而深刻的对话。它没有使用那些晦涩难懂的行话,而是用优美、富有画面感的语言去描摹那些沉寂千年的石像。我常常需要放慢速度,反复咀嚼那些描述性的段落。例如,当作者描述一尊佛陀的“禅定相”时,所用的词汇和句式,仿佛能将读者直接带入那个静谧的冥想境界,让人暂时忘却尘世的喧嚣。这种文字的感染力,使得这本书的阅读体验远超一般的学术专著,更像是一部结合了美学评论、文化史诗的散文集。

评分第二段 这本书的叙事脉络极其流畅,作者并没有采取枯燥的年代罗列或风格划分,而是巧妙地构建了一个“流动的历史”。从犍陀罗艺术的缘起,如何融汇了希腊雕塑的古典美学与本土的宗教叙事,到它如何影响了中原乃至更远东地区的佛教造像风格,每一章的过渡都如同涓涓细流,自然而然地将读者带入那个多元文化交汇的黄金时代。阅读过程中,我感觉自己像一个穿越时空的旅者,亲历了文明的碰撞与融合。尤其是对犍陀罗艺术中“人性化表达”的分析,极其到位,它打破了以往对佛像的刻板印象,展现了神性与人性的完美统一,读来令人心悦诚服,对整个犍陀罗时期的艺术精神有了全新的认识。

评分第三段 我最欣赏这本书的地方在于其严谨的学术态度和广博的知识面。它不仅仅停留在对造像“美”的赞叹上,而是深入挖掘了其背后的社会结构、宗教哲学以及商业贸易路线的影响。书中引用的文献资料和考古发现似乎穷尽了所有相关领域,但行文却保持了惊人的可读性,这绝非易事。对于初学者而言,它提供了坚实的入门砖;对于资深研究者来说,某些章节的考证角度也提供了新的启发点。我特别喜欢其中关于“犍陀罗风格的区域变异”的讨论,将不同地域(如塔克西拉、贵霜故地)的造像细微差异进行了对比,展现了作者深厚的田野调查功底和扎实的文献功底。

评分很不错的书,值得一看。

评分价格便宜,活动购买,速度很快!!

评分图书精美,送货及时

评分好

评分这本书挺好的,犍陀罗造像艺术之美不错啊。

评分收到看了不错

评分好好好呢吧好

评分很不错的书,值得一看。

评分这本书挺好的,犍陀罗造像艺术之美不错啊。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![戏剧学导论 [Introduction to Crama] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11418721/rBEhWVMhRDsIAAAAAAExAl7Ky4kAAJ-fwLZktgAATEa166.jpg)

![国际时装设计经典系列丛书:国际时装设计与表达 [Fashion Portfolio Design+Presentation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11626908/551d17a2N9f481429.jpg)