具体描述

产品特色

编辑推荐

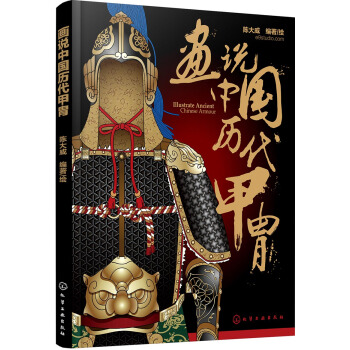

适读人群 :《画说中国历代甲胄》不仅对军戎服饰研究有重要的价值,而且对影视、戏剧、动漫、游戏等各个相关领域的美创人员,都具有重要的启示和参考价值。1.作者综合各种史料及已有研究成果,以图示方式全面、直观地展示了历代甲胄的形象,并合理推演了甲胄的穿着方式,对影视、动漫、游戏等视觉创作有非常大的参考价值。

2.作者结合不同朝代工业技术的发展、作战武器的变化等因素,加入不同程度的理性假设来推测未知的空白,进一步总结出历代甲胄的演变与传承,有重要的学术研究价值。

内容简介

《画说中国历代甲胄》的作者长期研究中国历代甲胄,多次实地考察建筑壁画、出土文物及存世雕刻实物等,参考已有的考古成果和历代资料文献,结合自己多年来对历代甲胄服饰形制的理解与推想,以绘画分解的方式,直观、具象地解说了中国历代甲胄的形制、结构、材质、穿着方法等基本情况。本书的主要特点在于,作者根据各个朝代与甲胄相关的已知资料,结合不同朝代工艺技术的发展、作战武器的变化等因素,加入不同程度的理性假设来推测未知的空白,从而使各个朝代甲胄的整体形象得到全面直观的展示,并进一步总结出历代甲胄的演变与传承。《画说中国历代甲胄》不仅对军戎服饰研究有重要的价值,而且对影视、戏剧、动漫、游戏等各个相关领域的美创人员,都具有重要的启示和参考价值。

作者简介

陈大威 1977年生于沈阳,现居北京。游戏制作人、跨界设计师、科普绘本类作家。 1995年毕业后从事广告行业。2001年至今先后在北京华义、搜狐等游戏公司任美术总监,从事网络游戏产品的开发工作。出版有《画说中国历代甲胄》《画说跑步那些事》《画说马拉松那些事》等作品。

目录

商代1一、青铜胄和皮甲/ 2

二、青铜面具、胄和皮甲/ 7

西周11

一、青铜胄和青铜甲/ 12

二、韦弁和青铜甲/ 16

东周(春秋、战国)20

一、髹漆皮甲和皮胄/ 21

二、髹漆合甲和青铜胄/ 26

三、铁甲和铁胄/ 30

秦代33

一、一型单片甲/ 34

二、二型A种侧襟皮甲/ 37

三、三型A种侧襟皮甲/ 40

四、三型B种侧襟皮甲/ 44

五、四型侧襟长袖皮甲/ 47

六、铁胄和铁甲/ 50

汉代53

一、铁胄、金银饰铁甲/ 54

二、玄铁胄、玄铁甲/ 58

三、帻冠和玄铁甲/ 61

四、帻冠和筩袖铠/ 65

五、鹖冠和玄铁甲/ 68

附汉代军队中的徽识/ 71

魏晋时期72

一、屋山帻和筩袖铠/ 73

二、铁胄、筩袖铠/ 78

南北朝81

一、铁胄、筩袖铠/ 82

二、罩甲首铠和两当甲/ 85

三、铁胄、明光甲/ 89

隋代95

一、平巾帻和两当甲/ 96

二、兜鍪和明光甲/ 99

唐代104

一、初唐兜鍪和明光甲/ 105

二、中唐兜鍪和明光甲/ 109

三、绢甲/ 114

四、中晚唐兜鍪和明光甲/ 118

五、晚唐凤翅兜鍪和山文甲/ 123

六、兜鍪与步兵甲/ 128

五代十国132

一、兜鍪和山文甲/ 133

二、翻耳兜鍪和细鳞甲/ 138

宋代142

一、凤翅兜鍪和乌锤甲/ 143

二、凤翅兜鍪和朱漆山字甲/ 147

三、黑漆顺水山字甲/ 152

四、铜盔和金漆铁甲/ 157

五、笠子与铁甲/ 161

辽、金、西夏165

一、辽国黑漆甲/ 166

二、金国黄茸军铁甲/ 170

三、西夏鎏金铜甲/ 174

元代178

一、铁胄和细鳞甲/ 179

二、铁胄和铁网漆皮甲/ 184

三、铁胄和布面甲/ 189

四、铁胄和披膊布面甲/ 193

明代198

一、金漆山文甲/ 199

二、紫花罩甲/ 205

三、锁子甲/ 210

四、布面甲/ 215

五、兵、士罩甲/ 219

清代224

一、锁子甲/ 225

二、铁叶红闪缎面甲/ 229

三、袖布面甲/ 232

四、金银珠云龙纹甲/ 238

五、长袖缎面甲/ 243

参考文献247

附录:中国历代身甲形制的演变和沿袭关系248

前言/序言

近几年来由于工作的原因,我对中国历代甲胄有了很多接触和研究,为了工作中使用方便,就把各种资料文献中关于甲胄的形制按照自己的理解绘制下来。久而久之绘制的甲胄形制越来越多,也就有了积累成册的打算。有幸于2007年得到上海戏剧学院刘永华教授(《中国古代军戎服饰》作者)、北京服装学院袁仄教授的指导,这期间我也去过山西省博物馆、辽宁省博物馆、上海市博物馆、中国人民革命军事博物馆等地考察实物。书稿前后修改过六个版本,历经近三年之久。对于中国甲胄的认识,人们对它既熟悉又陌生,熟悉的是它经常出现在戏曲、绘画、影视剧等作品中,陌生的是它在各时期真实的样子。它是什么样子的结构?它是怎么穿戴的?等等诸多的问题让我们想更多地了解它们。对于这些问题,目前虽然已经有很多相关著作问世,且内容严谨、科学,但大多是以文字叙述为主,读者需自行想像其形态,这就难免产生读者曲解误读的情况。本书以绘图分解方式直观、具象地讲解中国历代甲胄的形制、结构、材质等方面的知识,让读者更容易认知、理解。

另外,在中国历朝历代保留下来的各类资料中,有些朝代资料丰富,有些朝代则资料匮乏。比如秦始皇陵的发现就给世人提供了比较完整而且可靠的研究依据,而有些朝代甚至没有相关的实物出土过,因此大多著作没有办法详细地解析它们,所以至今没有人能够给出既全面又完整的答案。

本书在众多已有历史资料的基础上,根据各个朝代的已知资料比例,加上了不同程度的假设来描绘各时期具有代表性的甲胄的结构和穿着方法,尽量使各个时期的甲胄都能全面、直观、立体地展示出来。

这是一次尝试,所以其中一定会有不少纰漏或谬误,欢迎大家予以批评指正。希望随着中国各地一系列考古的继续发现,最终会让中国的历代甲胄真实地展现出来。所以本书不属于考古学术类书籍,请读者不要以此书作为还原历史真实的依据。

这里特别感谢刘永华教授、袁仄教授为本书提供的珍贵帮助。谢谢!

陈大威

用户评价

这本书最大的亮点在于它的叙事逻辑,它没有按照单纯的时间线索来组织内容,而是匠心独运地划分了不同的主题单元,比如“礼仪之服”、“戎马倥偬”、“游牧影响”等。这种结构安排极大地丰富了阅读体验,让我能够从不同的角度去剖析服饰背后的文化内涵。举个例子,在一个专门探讨“胡汉交融”的章节里,作者将北方游牧民族的皮甲元素与中原汉族的传统形制并列展示,并用对比图的形式清晰地指出了吸收和创新的过程。这比枯燥的文字描述有效得多,直观地展示了中华文明在交流互鉴中不断强大的生命力。我感觉作者不仅仅是在记录“穿了什么”,更是在解读“为什么这么穿”,这种深层次的文化解码,让原本严肃的历史主题变得生动有趣,充满了思辨的乐趣。

评分作为一名资深的历史爱好者,我阅读过不少相关的书籍,但坦白说,很多都因为排版陈旧或者插图质量不高而让人望而却步。然而,这本画册的装帧设计和排版布局堪称现代出版物的典范。纸张的选择非常考究,厚实且具有哑光质感,使得彩图的印刷效果非常出色,没有丝毫的油墨味或廉价感。版面设计疏密有致,重要的主体图案占据了视觉中心,而辅助说明文字则巧妙地环绕其侧,既不喧宾夺主,又保证了阅读的流畅性。我特别欣赏它留白的处理,恰到好处的空间感让每一幅图像都有呼吸感,不会让人产生视觉疲劳。这使得即便是连续翻阅很长时间,眼睛也感到舒适。可以说,从拿在手上的那一刻起,这本书就给人一种“值得珍藏”的仪式感,无论是内容深度还是制作工艺,都达到了极高的水准。

评分我向来对手工制作和传统工艺抱有极大的热情,这本书在这方面给予了我极大的满足感。作者显然对纺织、冶金、皮革处理等工艺流程有着深入的研究。在介绍某些特定时期盔甲的制作工艺时,图注里详细描述了锻打的次数、淬火的温度甚至所用矿石的产地。这不仅仅是停留在“看起来很像”的层面,而是真正做到了“做出来可以理解”的深度。比如,对于宋代“扎甲”中细小甲片的穿缀方式,作者绘制了微距放大的剖面图,清晰地展示了麻绳或皮条是如何穿过甲片上的孔洞并相互连接,形成一个既坚固又具备柔性的整体。这种对“制作过程”的还原,让我对古代工匠的耐心和技艺产生了由衷的敬佩,这本书无疑是给所有对手工艺术感兴趣的人的一份宝贵资料集。

评分说实话,我本来对历史类的画册兴趣缺缺,总觉得那些黑白线描或像素模糊的照片看得不过瘾。但是这本画册的色彩运用简直是教科书级别的!它没有采用那种过于鲜艳或失真的数字上色,而是用了一种非常沉稳、带有年代感的色调,仿佛那些铠甲刚从出土现场被小心翼翼地擦拭干净,带着泥土的芬芳和历史的厚重感。我特别喜欢作者对于光影的处理,那种金属反射出的冷峻光芒,或者是皮甲在日光下呈现出的自然纹理,都表现得淋漓尽致。记得有一幅描绘唐代文官常服的插图,那丝绸的光泽和刺绣的精美,看得人心痒痒的,完全不像传统意义上的“历史资料”,更像是一件件艺术品被精心陈列在博物馆的展柜里。这不仅仅是一本书,简直是艺术修复师和历史学家的跨界合作结晶,让人在欣赏美的同时,也能感受到历史的温度和质感。

评分这本厚重的画册一上手就给人一种沉甸甸的历史感,翻开扉页,映入眼帘的是细腻入微的古代服饰复原图。我本来以为这只是图鉴性质的简单罗列,没想到作者在每一幅图的旁边都附上了详尽的考据文字,从材质的选择到形制的演变,都娓娓道来,仿佛能穿越时空,亲眼目睹那些久远的场景。比如,关于某个朝代重装骑兵铠甲的描绘,不仅展示了那标志性的金属光泽和复杂结构,还结合当时的军事战术背景进行了分析,让人不禁赞叹古代工匠的智慧和那个时代对战争艺术的极致追求。尤其是那些细节之处,比如铆钉的排列、甲片的衔接方式,都处理得一丝不苟,看得出来作者在资料搜集和绘画功力上是下了真功夫的。阅读的过程,与其说是看书,不如说是一场视觉与知识的双重盛宴,每一次翻页都像是揭开了一层尘封的历史帷幕,让我对中国古代的尚武精神有了更深刻的理解和敬意。

评分书很好,快递棒棒哒!

评分精美的画册

评分书很好,很好,就是包裹有点简陋,把书边压出了痕迹

评分图文并茂,长知识,工具书

评分书很好,快递棒棒哒!

评分很好很好很好很好很好很好

评分。。。。。。。。。。。。。。。。好

评分还不错,挺大一本的,质量很好

评分精美的画册

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有