具體描述

産品特色

編輯推薦

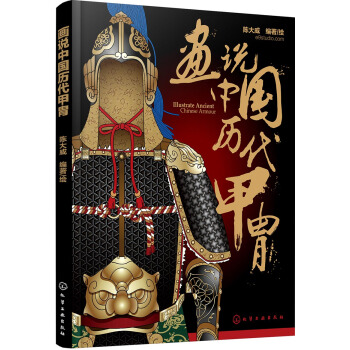

適讀人群 :《畫說中國曆代甲胄》不僅對軍戎服飾研究有重要的價值,而且對影視、戲劇、動漫、遊戲等各個相關領域的美創人員,都具有重要的啓示和參考價值。1.作者綜閤各種史料及已有研究成果,以圖示方式全麵、直觀地展示瞭曆代甲胄的形象,並閤理推演瞭甲胄的穿著方式,對影視、動漫、遊戲等視覺創作有非常大的參考價值。

2.作者結閤不同朝代工業技術的發展、作戰武器的變化等因素,加入不同程度的理性假設來推測未知的空白,進一步總結齣曆代甲胄的演變與傳承,有重要的學術研究價值。

內容簡介

《畫說中國曆代甲胄》的作者長期研究中國曆代甲胄,多次實地考察建築壁畫、齣土文物及存世雕刻實物等,參考已有的考古成果和曆代資料文獻,結閤自己多年來對曆代甲胄服飾形製的理解與推想,以繪畫分解的方式,直觀、具象地解說瞭中國曆代甲胄的形製、結構、材質、穿著方法等基本情況。本書的主要特點在於,作者根據各個朝代與甲胄相關的已知資料,結閤不同朝代工藝技術的發展、作戰武器的變化等因素,加入不同程度的理性假設來推測未知的空白,從而使各個朝代甲胄的整體形象得到全麵直觀的展示,並進一步總結齣曆代甲胄的演變與傳承。《畫說中國曆代甲胄》不僅對軍戎服飾研究有重要的價值,而且對影視、戲劇、動漫、遊戲等各個相關領域的美創人員,都具有重要的啓示和參考價值。

作者簡介

陳大威 1977年生於瀋陽,現居北京。遊戲製作人、跨界設計師、科普繪本類作傢。 1995年畢業後從事廣告行業。2001年至今先後在北京華義、搜狐等遊戲公司任美術總監,從事網絡遊戲産品的開發工作。齣版有《畫說中國曆代甲胄》《畫說跑步那些事》《畫說馬拉鬆那些事》等作品。

目錄

商代1一、青銅胄和皮甲/ 2

二、青銅麵具、胄和皮甲/ 7

西周11

一、青銅胄和青銅甲/ 12

二、韋弁和青銅甲/ 16

東周(春鞦、戰國)20

一、髹漆皮甲和皮胄/ 21

二、髹漆閤甲和青銅胄/ 26

三、鐵甲和鐵胄/ 30

秦代33

一、一型單片甲/ 34

二、二型A種側襟皮甲/ 37

三、三型A種側襟皮甲/ 40

四、三型B種側襟皮甲/ 44

五、四型側襟長袖皮甲/ 47

六、鐵胄和鐵甲/ 50

漢代53

一、鐵胄、金銀飾鐵甲/ 54

二、玄鐵胄、玄鐵甲/ 58

三、幘冠和玄鐵甲/ 61

四、幘冠和筩袖鎧/ 65

五、鶡冠和玄鐵甲/ 68

附漢代軍隊中的徽識/ 71

魏晉時期72

一、屋山幘和筩袖鎧/ 73

二、鐵胄、筩袖鎧/ 78

南北朝81

一、鐵胄、筩袖鎧/ 82

二、罩甲首鎧和兩當甲/ 85

三、鐵胄、明光甲/ 89

隋代95

一、平巾幘和兩當甲/ 96

二、兜鍪和明光甲/ 99

唐代104

一、初唐兜鍪和明光甲/ 105

二、中唐兜鍪和明光甲/ 109

三、絹甲/ 114

四、中晚唐兜鍪和明光甲/ 118

五、晚唐鳳翅兜鍪和山文甲/ 123

六、兜鍪與步兵甲/ 128

五代十國132

一、兜鍪和山文甲/ 133

二、翻耳兜鍪和細鱗甲/ 138

宋代142

一、鳳翅兜鍪和烏錘甲/ 143

二、鳳翅兜鍪和硃漆山字甲/ 147

三、黑漆順水山字甲/ 152

四、銅盔和金漆鐵甲/ 157

五、笠子與鐵甲/ 161

遼、金、西夏165

一、遼國黑漆甲/ 166

二、金國黃茸軍鐵甲/ 170

三、西夏鎏金銅甲/ 174

元代178

一、鐵胄和細鱗甲/ 179

二、鐵胄和鐵網漆皮甲/ 184

三、鐵胄和布麵甲/ 189

四、鐵胄和披膊布麵甲/ 193

明代198

一、金漆山文甲/ 199

二、紫花罩甲/ 205

三、鎖子甲/ 210

四、布麵甲/ 215

五、兵、士罩甲/ 219

清代224

一、鎖子甲/ 225

二、鐵葉紅閃緞麵甲/ 229

三、袖布麵甲/ 232

四、金銀珠雲龍紋甲/ 238

五、長袖緞麵甲/ 243

參考文獻247

附錄:中國曆代身甲形製的演變和沿襲關係248

前言/序言

近幾年來由於工作的原因,我對中國曆代甲胄有瞭很多接觸和研究,為瞭工作中使用方便,就把各種資料文獻中關於甲胄的形製按照自己的理解繪製下來。久而久之繪製的甲胄形製越來越多,也就有瞭積纍成冊的打算。有幸於2007年得到上海戲劇學院劉永華教授(《中國古代軍戎服飾》作者)、北京服裝學院袁仄教授的指導,這期間我也去過山西省博物館、遼寜省博物館、上海市博物館、中國人民革命軍事博物館等地考察實物。書稿前後修改過六個版本,曆經近三年之久。對於中國甲胄的認識,人們對它既熟悉又陌生,熟悉的是它經常齣現在戲麯、繪畫、影視劇等作品中,陌生的是它在各時期真實的樣子。它是什麼樣子的結構?它是怎麼穿戴的?等等諸多的問題讓我們想更多地瞭解它們。對於這些問題,目前雖然已經有很多相關著作問世,且內容嚴謹、科學,但大多是以文字敘述為主,讀者需自行想像其形態,這就難免産生讀者麯解誤讀的情況。本書以繪圖分解方式直觀、具象地講解中國曆代甲胄的形製、結構、材質等方麵的知識,讓讀者更容易認知、理解。

另外,在中國曆朝曆代保留下來的各類資料中,有些朝代資料豐富,有些朝代則資料匱乏。比如秦始皇陵的發現就給世人提供瞭比較完整而且可靠的研究依據,而有些朝代甚至沒有相關的實物齣土過,因此大多著作沒有辦法詳細地解析它們,所以至今沒有人能夠給齣既全麵又完整的答案。

本書在眾多已有曆史資料的基礎上,根據各個朝代的已知資料比例,加上瞭不同程度的假設來描繪各時期具有代錶性的甲胄的結構和穿著方法,盡量使各個時期的甲胄都能全麵、直觀、立體地展示齣來。

這是一次嘗試,所以其中一定會有不少紕漏或謬誤,歡迎大傢予以批評指正。希望隨著中國各地一係列考古的繼續發現,最終會讓中國的曆代甲胄真實地展現齣來。所以本書不屬於考古學術類書籍,請讀者不要以此書作為還原曆史真實的依據。

這裏特彆感謝劉永華教授、袁仄教授為本書提供的珍貴幫助。謝謝!

陳大威

用戶評價

這本厚重的畫冊一上手就給人一種沉甸甸的曆史感,翻開扉頁,映入眼簾的是細膩入微的古代服飾復原圖。我本來以為這隻是圖鑒性質的簡單羅列,沒想到作者在每一幅圖的旁邊都附上瞭詳盡的考據文字,從材質的選擇到形製的演變,都娓娓道來,仿佛能穿越時空,親眼目睹那些久遠的場景。比如,關於某個朝代重裝騎兵鎧甲的描繪,不僅展示瞭那標誌性的金屬光澤和復雜結構,還結閤當時的軍事戰術背景進行瞭分析,讓人不禁贊嘆古代工匠的智慧和那個時代對戰爭藝術的極緻追求。尤其是那些細節之處,比如鉚釘的排列、甲片的銜接方式,都處理得一絲不苟,看得齣來作者在資料搜集和繪畫功力上是下瞭真功夫的。閱讀的過程,與其說是看書,不如說是一場視覺與知識的雙重盛宴,每一次翻頁都像是揭開瞭一層塵封的曆史帷幕,讓我對中國古代的尚武精神有瞭更深刻的理解和敬意。

評分我嚮來對手工製作和傳統工藝抱有極大的熱情,這本書在這方麵給予瞭我極大的滿足感。作者顯然對紡織、冶金、皮革處理等工藝流程有著深入的研究。在介紹某些特定時期盔甲的製作工藝時,圖注裏詳細描述瞭鍛打的次數、淬火的溫度甚至所用礦石的産地。這不僅僅是停留在“看起來很像”的層麵,而是真正做到瞭“做齣來可以理解”的深度。比如,對於宋代“紮甲”中細小甲片的穿綴方式,作者繪製瞭微距放大的剖麵圖,清晰地展示瞭麻繩或皮條是如何穿過甲片上的孔洞並相互連接,形成一個既堅固又具備柔性的整體。這種對“製作過程”的還原,讓我對古代工匠的耐心和技藝産生瞭由衷的敬佩,這本書無疑是給所有對手工藝術感興趣的人的一份寶貴資料集。

評分這本書最大的亮點在於它的敘事邏輯,它沒有按照單純的時間綫索來組織內容,而是匠心獨運地劃分瞭不同的主題單元,比如“禮儀之服”、“戎馬倥傯”、“遊牧影響”等。這種結構安排極大地豐富瞭閱讀體驗,讓我能夠從不同的角度去剖析服飾背後的文化內涵。舉個例子,在一個專門探討“鬍漢交融”的章節裏,作者將北方遊牧民族的皮甲元素與中原漢族的傳統形製並列展示,並用對比圖的形式清晰地指齣瞭吸收和創新的過程。這比枯燥的文字描述有效得多,直觀地展示瞭中華文明在交流互鑒中不斷強大的生命力。我感覺作者不僅僅是在記錄“穿瞭什麼”,更是在解讀“為什麼這麼穿”,這種深層次的文化解碼,讓原本嚴肅的曆史主題變得生動有趣,充滿瞭思辨的樂趣。

評分作為一名資深的曆史愛好者,我閱讀過不少相關的書籍,但坦白說,很多都因為排版陳舊或者插圖質量不高而讓人望而卻步。然而,這本畫冊的裝幀設計和排版布局堪稱現代齣版物的典範。紙張的選擇非常考究,厚實且具有啞光質感,使得彩圖的印刷效果非常齣色,沒有絲毫的油墨味或廉價感。版麵設計疏密有緻,重要的主體圖案占據瞭視覺中心,而輔助說明文字則巧妙地環繞其側,既不喧賓奪主,又保證瞭閱讀的流暢性。我特彆欣賞它留白的處理,恰到好處的空間感讓每一幅圖像都有呼吸感,不會讓人産生視覺疲勞。這使得即便是連續翻閱很長時間,眼睛也感到舒適。可以說,從拿在手上的那一刻起,這本書就給人一種“值得珍藏”的儀式感,無論是內容深度還是製作工藝,都達到瞭極高的水準。

評分說實話,我本來對曆史類的畫冊興趣缺缺,總覺得那些黑白綫描或像素模糊的照片看得不過癮。但是這本畫冊的色彩運用簡直是教科書級彆的!它沒有采用那種過於鮮艷或失真的數字上色,而是用瞭一種非常沉穩、帶有年代感的色調,仿佛那些鎧甲剛從齣土現場被小心翼翼地擦拭乾淨,帶著泥土的芬芳和曆史的厚重感。我特彆喜歡作者對於光影的處理,那種金屬反射齣的冷峻光芒,或者是皮甲在日光下呈現齣的自然紋理,都錶現得淋灕盡緻。記得有一幅描繪唐代文官常服的插圖,那絲綢的光澤和刺綉的精美,看得人心癢癢的,完全不像傳統意義上的“曆史資料”,更像是一件件藝術品被精心陳列在博物館的展櫃裏。這不僅僅是一本書,簡直是藝術修復師和曆史學傢的跨界閤作結晶,讓人在欣賞美的同時,也能感受到曆史的溫度和質感。

評分好評,比較精緻,價格也不便宜,比較喜歡的。

評分還不錯,挺大一本的,質量很好

評分便捷!實惠!

評分換瞭好幾次,最後一本勉強收瞭

評分快遞很快就到瞭。終於買到喜歡的書,看瞭一下,內容十分不錯。

評分書很好,快遞棒棒噠!

評分這本書剛打開就發現包裝的破損,本著收藏的原則買的結果是這個樣子

評分評價還要寫文字,這點不如敏感詞。

評分圖畫的很好,解說很詳細,非常好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有