具体描述

产品特色

编辑推荐

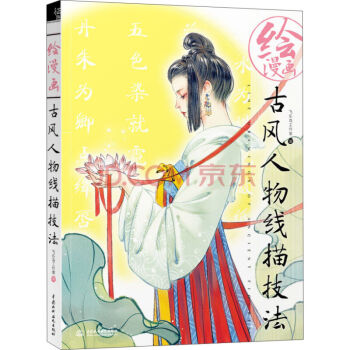

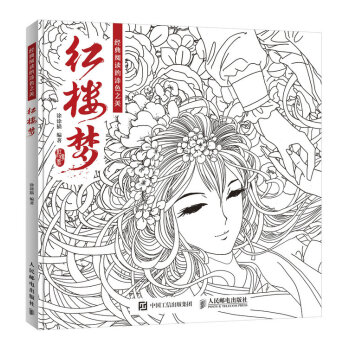

如果能拥有自己涂色创作的红楼梦古风画集,岂不棒棒哒!这是一本助你实现梦想的神奇线描画册,无论是否熟读红楼梦,也不怕绘画零基础,相信你都会被百余幅大气华丽的精美作品征服,沉醉在一涂一抹的创作乐趣中。

精美装帧、优雅动人,古典气韵弥漫于纸间。

可临摹、可涂色、可收藏、可赠送。

经典的动人诗词,

活灵活现的人物、场景,

饱满的情绪表现,

大到人物、场景,小到簪钗、花木,

笔笔勾勒……

跟随自己的想象去涂绘出你心目中的红楼梦吧。

内容简介

1000个人心目中,有1000种红楼梦。本书提供了百余幅精美的线稿,每一位读者都能涂绘出自己心目中的红楼梦。本书精选金陵十二钗和红楼梦经典场景绘制线稿,无论有无绘画基础,只要拿起画笔用心涂色,谁都可以勾勒出****的黛玉、宝玉、宝钗、凤姐、元春、晴雯……再现王熙凤出场、黛玉葬花、共读西厢记、晴雯撕扇、湘云醉卧等片段。拥有本书,涂绘出你的专属红楼梦,献给所有热爱红楼梦和涂色的朋友们。作者简介

涂涂猫是国内知名儿童插画师,手绘图书夫妻档。从业近十年,曾参与几百本图书和杂志的插画创作,发表作品近万幅。 其“简笔画5000例”系列图书长期荣登同类图书畅销榜。涂涂猫:我们憧憬充满童真和梦想的绘画世界,追求真实、自然、细腻、具有表现力、能感动人心的作品。希望在我们的画笔下能创造出一个个新的世界,带给所有人美妙的感觉。

内页插图

目录

本书包含了金陵十二钗的精美人物线稿及判词,以及红楼梦中经典的场景片段插画及著名诗词。后面还有金陵十二钗的萌萌哒Q版人像图,让书中的人物变得可御姐可萝莉,满足读者的不同幻想。用户评价

说实话,我一直对《红楼梦》情有独钟,但每次读,总觉得有些力不从心。它太博大精深了,那些细腻的情感描写,那些错综复杂的人物关系,那些深邃的哲学思考,常常让我觉得自己只是窥见了冰山一角。阅读的过程,更多的是一种智力上的挑战,需要我不断地去梳理,去理解,去揣摩。所以,当我看到这本书的时候,我并没有立刻下手。我担心它会把《红楼梦》变得过于肤浅,变成一种可以轻易消化的快餐文化。然而,当我翻开它,我立刻被那些精美的插画所吸引。这些插画,不仅仅是简单的背景,它们仿佛是用画笔勾勒出的《红楼梦》的灵魂。那些人物的服饰,那些园林的景致,那些器物的细节,都带着一种古朴而又精致的美感。我发现,这本书,它提供了一种全新的阅读方式。它不再是仅仅依赖文字的想象,而是将视觉的冲击力与文字的意境巧妙地融合在一起。我不再只是用脑子去理解,我还可以用眼睛去“看”,用手去“触碰”。当我拿起彩铅,开始为黛玉添上一抹腮红,为宝玉的衣襟染上青色时,我感觉到了一种前所未有的亲近感。我仿佛置身于大观园之中,与他们一同呼吸,一同感受。这种通过涂色来“参与”叙事的方式,让我对《红楼梦》有了更深刻的体悟。我开始思考,为什么曹雪芹会选择这样的描写?为什么这个场景会用这样的色调来衬托?每一个色彩的选择,都仿佛在诉说着故事的一部分。例如,在描绘晴雯被逐的场景时,我选择了偏冷的色调,想要表达出那种凄凉和被遗弃的感觉。而在描绘元妃省亲时,我则大胆地使用了大量的金色和红色,来表现那种盛大的排场和皇家的威严。这种用色彩来“翻译”文字的体验,让我觉得《红楼梦》的每一个细节都鲜活了起来。它不再是尘封在书本里的古老故事,而是仿佛就在我眼前,在我的指尖流淌。这本书,它让我以一种更加感性的方式,去接近和理解《红楼梦》,它弥合了文字与视觉的鸿沟,让我成为那个故事的一部分。

评分我一直认为,《红楼梦》是一本需要“静下心来”才能读的书,它像一条深邃的长河,需要时间去体会它的波澜壮阔。然而,我常常被快节奏的生活所裹挟,难以找到那样一段静谧的时光。所以,当这本书出现时,我虽然好奇,但内心深处还是有些保留。我担心它是否会过于简单化,变成一种“速食”的文化产品,从而失去了《红楼梦》应有的深度和厚重感。然而,当我拿起这本书,并开始用色彩去描绘那些场景时,我发现我的担心是多余的。这本书,它并没有“简化”《红楼梦》,而是以一种我从未想过的方式,将我带入了那个精致而又充满故事的世界。那些精美的画稿,它们不仅仅是简单的线条,更是对原著场景的深刻提炼和艺术再现。每一个细节,都充满了曹雪芹的匠心。我发现,涂色的过程,不仅仅是填色,更是一个主动思考和解读的过程。我需要思考,贾母的寿宴,应该是怎样的色彩?是热烈而辉煌的,还是暗藏着一丝不易察觉的悲凉?林黛玉的才情,该用怎样的颜色来衬托?是清雅的淡蓝,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次下笔,都是一次对《红楼梦》的重新审视。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的服饰纹样,建筑的风格,甚至是一些细微的器物。这些细节,通过涂色的过程,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格和故事情节的理解,来选择不同的色彩倾向。比如,在描绘宝黛初见的场景时,我用了淡淡的粉色和绿色,来表现那种初生的情愫和纯洁的美好。而在描绘晴雯被逐的场景时,我则选择了偏冷的色调,想要表达出那种凄凉和被遗弃的感觉。这本书,它为我打开了一个全新的《红楼梦》之门,它让我用一种更加感官化的方式,去触摸和感受这个伟大的文学作品。它将我从一个旁观者,变成了一个深度参与者,一个用色彩重新诠释《红楼梦》的人。

评分一直以来,《红楼梦》对我而言,都是一种遥不可及的存在。我承认它伟大的艺术成就,也敬畏它深刻的思想内涵,但每次翻开,总会因为那些晦涩的诗词、繁复的人物关系以及对当时社会背景的陌生而望而却步。我总觉得自己缺乏足够的“学养”,无法真正领略其精髓。所以,当我在书店里看到这本书时,我的第一反应是好奇,随之而来的是一丝疑虑。我担心它是否会为了迎合大众而将《红楼梦》“降维打击”,变得过于简单化,失去其原有的深度。然而,当我回家后,带着这样的心情翻开它,我被那些精美的图案深深吸引了。它们不仅仅是一些简单的图画,而是在用一种独特的方式,将《红楼梦》的意境呈现在我眼前。每一笔线条,每一处留白,都仿佛是对原著场景的生动再现,却又留有巨大的想象空间。我迫不及待地拿起我珍藏已久的彩铅,开始尝试为这些画面注入色彩。我发现,这个过程,比我想象的要有趣得多。我不再是被动地接受信息,而是主动地去解读,去创作。我需要思考,大观园的春天,应该是怎样的颜色?是嫩绿的柳芽,还是粉嫩的桃花?林黛玉的才情,应该用怎样的色彩来表现?是清雅的淡蓝,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次下笔,都是一次对《红楼梦》的重新审视和理解。我开始更加关注那些被我忽略的细节,比如花草树木的种类,器物的样式,甚至是人物服饰的纹样。这些细节,通过涂色的方式,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格的理解,来选择不同的色彩组合。例如,在描绘王熙凤毒设相思局时,我会选择一些浓烈而又带有攻击性的色彩,来营造那种阴险和狡黠的氛围。而在描绘薛宝钗扑蝶时,我则会选择一些明亮而又充满生机的颜色,来展现她活泼和爱美的一面。这本书,它提供了一个我从未想过的进入《红楼梦》世界的入口,它让我用一种更加直观、更加感性的方式,去感受和理解这个伟大的文学作品。它将我从一个纯粹的读者,变成了一个参与者,一个创作者。

评分我一直觉得,《红楼梦》是一本需要“耐心”和“智慧”才能读透的书,它的文字如同织锦,细腻而又繁复,常常让我感到力不从心。我承认它的伟大,但始终难以找到一个真正“进入”它的入口。所以,当这本书出现时,我既感到一丝好奇,也带着一些保留。我担心它是否会为了迎合大众,而将《红楼梦》变得过于“浅显”,从而失去其原有的深度。然而,当我拿起这本书,并开始为那些精美的图案注入色彩时,我发现我的担忧是完全多余的。这本书,它并没有“简化”《红楼梦》,而是以一种我从未想过的方式,让我得以用一种更加直观、更加感性的方式去接近和理解这个伟大的文学作品。那些精心设计的插画,它们不仅仅是简单的图画,更是对原著场景和人物的艺术再现,每一处线条都充满了故事和意境。我发现,涂色的过程,不仅仅是填色,更是一个主动思考和解读的过程。我需要思考,大观园的春日,应该是什么样的色彩?是嫩绿的柳芽,还是粉嫩的桃花?林黛玉的才情,又该用怎样的色彩来表达?是清雅的淡蓝,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次下笔,都是一次对《红楼梦》的重新审视和理解。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的服饰纹样,建筑的风格,甚至是一些细微的器物。这些细节,通过涂色的过程,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格和故事情节的理解,来选择不同的色彩倾向。比如,在描绘贾宝玉和林黛玉赏花时的场景时,我用了清雅的淡粉色和浅绿色,来表现那种纯洁而又略带感伤的美好。而在描绘王熙凤出场时的场景时,我则用了浓烈而又带有几分张扬的色彩,来衬托她精明强干的性格。这本书,它为我打开了一个全新的《红楼梦》之门,它让我用一种更加感官化的方式,去触摸和感受这个伟大的文学作品。它将我从一个纯粹的读者,变成了一个深度参与者,一个用色彩重新诠释《红楼梦》的人。

评分坦白说,《红楼梦》对我来说,一直是一本“精神上的高山”,我敬仰它,但也觉得难以攀登。那些复杂的诗词、隐晦的典故、以及对人物心理的细腻刻画,常常让我感到力不从心,难以企及。我总是觉得,要真正读懂《红楼梦》,需要非凡的学识和悟性。所以,当这本书出现时,我带着一丝好奇,也带着一丝疑虑。我担心它是否会把《红楼梦》变得过于“娱乐化”,从而削弱其深刻的艺术价值。然而,当我真正上手这本书,并开始尝试用色彩去填充那些精美的图案时,我发现我的担忧是多余的。这本书,它并没有“娱乐化”《红楼梦》,而是以一种非常巧妙的方式,为读者提供了一个“亲近”《红楼梦》的绝佳途径。它将文字的意境,通过精美的插画和留白,巧妙地转化为视觉的语言,让我得以用一种更加直观、更加感性的方式去感受这个伟大的故事。我不再只是被动地阅读文字,而是主动地去“绘制”故事。我需要思考,大观园的初春,应该是什么样的色彩?是带着一丝羞涩的粉红,还是带着一丝生机的嫩绿?林黛玉的才情,又该如何用色彩来表达?是清冷孤傲的淡蓝色,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次涂色,都是一次对《红楼梦》细致入微的解读。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的衣着细节,建筑的风格,甚至是一些微小的道具。这些细节,通过涂色的过程,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格和故事情节的理解,来选择不同的色彩搭配。比如,在描绘王熙凤毒设相思局的场景时,我选择了浓烈而又带有一丝病态的红色,来营造出那种心机深沉的氛围。而在描绘史湘云醉眠芍药裀的场景时,我则用了明亮而又带有几分烂漫的色彩,来展现她不拘小节的性格。这本书,它让我以一种全新的方式,去体验和理解《红楼梦》,它将我从一个纯粹的读者,变成了一个参与者,一个用色彩讲述故事的人。

评分我一直以来,都对《红楼梦》怀有一种“远观而不可亵玩”的态度。它就像一座巍峨的高山,我仰望它的壮丽,却很少有勇气去攀登。那些长篇累牍的诗词,那些盘根错节的人物关系,以及背后蕴含的深厚文化底蕴,常常让我望而却步。所以我,当看到这本书,它将《红楼梦》与“涂色”的概念结合在一起时,我既感到好奇,又带着一丝疑虑。我担心它是否会把《红楼梦》变得过于“娱乐化”,从而削弱其应有的深刻性。然而,当我真正翻开这本书,并拿起彩铅开始为那些精美的图案注入生命时,我发现我的担忧是完全多余的。这本书,它没有“简化”《红楼梦》,而是以一种我从未想象过的方式,让我得以用一种更加直观、更加感性的方式去接近和理解这个伟大的文学作品。那些精心设计的插画,它们不仅仅是简单的图画,更是对原著场景和人物的艺术再现,每一处线条都充满了故事和意境。我发现,涂色的过程,不仅仅是填色,更是一个主动思考和解读的过程。我需要思考,大观园的春日,应该是什么样的色彩?是嫩绿的柳芽,还是粉嫩的桃花?林黛玉的才情,又该用怎样的色彩来表达?是清雅的淡蓝,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次下笔,都是一次对《红楼梦》的重新审视和理解。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的服饰纹样,建筑的风格,甚至是一些细微的器物。这些细节,通过涂色的过程,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格和故事情节的理解,来选择不同的色彩倾向。比如,在描绘贾宝玉和林黛玉赏花时的场景时,我用了清雅的淡粉色和浅绿色,来表现那种纯洁而又略带感伤的美好。而在描绘王熙凤出场时的场景时,我则用了浓烈而又带有几分张扬的色彩,来衬托她精明强干的性格。这本书,它为我打开了一个全新的《红楼梦》之门,它让我用一种更加感官化的方式,去触摸和感受这个伟大的文学作品。它将我从一个纯粹的读者,变成了一个深度参与者,一个用色彩重新诠释《红楼梦》的人。

评分我不得不承认,我对《红楼梦》的态度,一直以来都有些复杂。一方面,我深知它的文学价值和社会意义,无数的评论家和学者都对其赞誉有加;另一方面,我却总觉得它是一本“读不懂”的书。那些长篇大论的诗词歌赋,那些错综复杂的人物关系,以及背后蕴含的深刻文化内涵,常常让我觉得力不从心,难以消化。每次尝试阅读,都像是在攀登一座高峰,虽然风景壮丽,但过程却异常艰辛。所以,当我看到这本书,它将《红楼梦》与“涂色”结合在一起时,我心中涌起的是一种难以言喻的矛盾情绪。我既好奇它能否让我以一种更轻松、更易于接受的方式去接触《红楼梦》,又担心它是否会流于表面,让原本深刻的作品变得浅薄。然而,出于对《红楼梦》的好奇心,我还是购入了这本书。当我打开它,并开始着手涂色时,我发现我的担忧完全是多余的。这本书,它并没有简化《红楼梦》,而是提供了一个全新的视角,一个前所未有的互动体验。它将文字的意境,转化为视觉的符号,让我得以用一种更加直观的方式去感受那个时代的美。我不再只是通过文字去想象宝黛的爱情,而是可以用色彩去勾勒出黛玉眼中的愁绪,去描绘出宝钗脸上的温柔。我发现,每一次涂色,都是一次对原著情节的重新演绎。我需要思考,大观园中的月光,应该是怎样的颜色?它应该带着一丝清冷,还是柔和的光晕?王熙凤的笑,是明媚的,还是隐藏着一丝阴险?我开始更加细致地观察原著中的描述,比如服饰的材质,建筑的风格,甚至是一些细微的道具。这些通过涂色而变得具象化的细节,极大地加深了我对《红楼梦》的理解。我甚至会根据我对人物性格的理解,去选择不同的色彩搭配。比如,我会在描绘秦可卿的场景时,选择一些暗淡而又带有神秘感的颜色,来体现她命运的复杂和悲凉。而在描绘刘姥姥进大观园时,我则会使用一些鲜艳而又略带滑稽的颜色,来展现那种对比和喜剧效果。这本书,它不仅仅是一本涂色书,更像是一本“活”的《红楼梦》,它让我用双手去触摸,用色彩去感受,让我与那个伟大的故事,进行了一次前所未有的亲密对话。

评分我一直对《红楼梦》心存敬畏,但也很难真正深入其中。那些冗长的诗赋,繁复的人物关系,以及背后的深刻寓意,常常让我觉得无从下手。我总觉得自己缺乏足够的“底蕴”,难以真正领会其精髓。所以,当这本书出现时,我既感到新奇,又带有一丝保留。我担心它是否会把《红楼梦》变成一种“快餐文化”,从而失去其原有的深度。然而,当我拿起这本书,并开始为那些精美的图案注入色彩时,我发现我的担忧完全是多余的。这本书,它并没有“简化”《红楼梦》,而是以一种非常巧妙的方式,让我以一种更加直观、更加感性的方式去接近和理解这个伟大的文学作品。那些精美的插画,它们不仅仅是简单的图画,更是对原著场景和人物的艺术再现,每一笔都充满了故事。我发现,涂色的过程,不仅仅是简单的填色,更是一个主动思考和解读的过程。我需要思考,大观园的春天,应该是怎样的色彩?是嫩绿的柳芽,还是粉嫩的桃花?林黛玉的才情,应该用怎样的色彩来表现?是清雅的淡蓝,还是带着一丝忧郁的紫色?我发现,每一次下笔,都是一次对《红楼梦》的重新审视和理解。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的服饰纹样,建筑的风格,甚至是一些细微的器物。这些细节,通过涂色的过程,变得异常生动和具体。我甚至会根据我对人物性格和故事情节的理解,来选择不同的色彩倾向。比如,在描绘贾宝玉和林黛玉赏花时的场景时,我用了清雅的淡粉色和浅绿色,来表现那种纯洁而又略带感伤的美好。而在描绘王熙凤出场时的场景时,我则用了浓烈而又带有几分张扬的色彩,来衬托她精明强干的性格。这本书,它为我打开了一个全新的《红楼梦》之门,它让我用一种更加感官化的方式,去触摸和感受这个伟大的文学作品。它将我从一个纯粹的读者,变成了一个深度参与者,一个用色彩重新诠释《红楼梦》的人。

评分这本书,说实话,我一开始拿到它,心里是有些忐忑的。毕竟,《红楼梦》这三个字,本身就带着一股厚重的文化气息,它不像寻常的小说,可以轻松地翻几页就丢下。它的篇幅、它的细节、它的隐喻,都像一座座绵延的山峦,让人望而生畏。而“涂色”这个词,又显得如此现代,如此轻盈,我担心它会不会削弱《红楼梦》原有的韵味,变成一种浅尝辄止的“网红”式阅读。然而,当我真正拿起笔,蘸上色彩,开始在那些精美的画稿上游走时,我发现我的担心完全是多余的。这本书,它以一种我从未想过的方式,将我带入了那个繁华而又衰败的大观园。我不再只是一个旁观者,通过文字去想象那些亭台楼阁、那些锦衣玉食、那些人物的悲欢离合。现在,我可以用自己的双手,去勾勒出那飞檐翘角的精致,去渲染出那黛玉眼中含泪的哀愁,去描绘出那宝钗身上端庄的华美。每一个线条,每一个色块,都仿佛赋予了那个时代一个新的生命。我开始仔细地观察每一幅画,它们不仅仅是简单的线条,里面蕴含着对原著场景和人物的深刻理解。我需要思考,贾母的寿宴,应该是什么样的颜色?是热烈而欢庆的,还是暗藏着一丝不易察觉的忧虑?林黛玉的居所,应该是什么样的色调?是清冷孤寂,还是掩藏着不为人知的坚韧?这些思考,让我更加沉浸在《红楼梦》的世界里,仿佛每一个笔触都是在与曹雪芹对话,在重新解读他的杰作。这是一种非常奇妙的体验,它让我在色彩的流动中,感受到了文字的力量,也让我在文字的引导下,释放了色彩的活力。我甚至开始研究不同颜料的搭配,去尝试表现不同人物的心境。例如,我会在描绘王熙凤时,大胆地使用一些浓烈而又带有侵略性的颜色,来体现她的精明强干和机关算尽;而在描绘史湘云时,则会选择一些明亮而又带着一丝野趣的颜色,来展现她的豪爽和天真。这种将色彩与人物性格、情节发展相结合的尝试,让我对《红楼梦》的理解,上升到了一个新的高度。这本书,它不仅仅是一本涂色书,更是一本引导我深入体味《红楼梦》的“活”的教材。

评分我承认,我曾是那个“望而却步”的《红楼梦》读者。每次提起它,我的脑海里都会浮现出堆积如山的文字,晦涩难懂的典故,以及那些让我云里雾里的人物关系。我总觉得自己缺乏足够的耐心和文化积淀,去真正地欣赏它。所以,即便知道它的伟大,我也只能停留在“听说”的层面。因此,当我看到这本书,将《红楼梦》与“涂色”结合在一起时,我既感到新奇,又带着一丝保留。我担心它是否会像某些“速成”读物一样,把深邃的文学作品变得寡淡无味。然而,当我终于翻开这本书,并拿起我久违的彩色铅笔时,我被一种全新的阅读体验所吸引。这本书,它不仅仅是将《红楼梦》的故事“画”出来,更是以一种极具艺术性的方式,将文字的意境“显”现出来。那些精美的插画,它们带着一种东方古典的韵味,仿佛是从曹雪芹的笔下直接跃然纸上,却又留下了让我尽情挥洒色彩的空间。我不再是被动地接受文字的描述,而是主动地去解读,去创造。我需要思考,贾宝玉初见林黛玉时,那份青涩的惊艳,应该用怎样的色彩来表现?是淡淡的粉色,还是带着一丝悸动的绯红?王熙凤出场时的那种霸气和精明,又该如何用色彩来衬托?我发现,每一次涂色,都是一次对《红楼梦》细致入微的观察和理解。我开始更加关注书中那些被我忽略的细节,比如人物的服饰纹样,园林的植物搭配,甚至是一些生活用具的样式。这些细节,通过涂色的过程,变得鲜活起来,让我仿佛穿越时空,置身于那个繁华而又衰败的年代。我甚至会根据我对人物性格和情节发展的理解,来选择不同的色彩倾向。例如,在描绘晴雯撕扇的情节时,我选择了带有愤怒和不甘的暗红色,来表现她内心的激愤。而在描绘宝钗的“扑蝶”场景时,我则用了明亮的黄色和绿色,来衬托出那种青春的活力和对美好事物的向往。这本书,它让我以一种更加感官化的方式,去触摸《红楼梦》的灵魂,它打破了文字的藩篱,将我从一个旁观者,变成了一个深度参与者。

评分好美的画册

评分太唯美了!

评分太唯美了!

评分好美的画册

评分好

评分评价大于20元的商品超过10个字就有机会获得京豆!!!

评分好

评分好美的画册

评分好漂亮,画的很卡通,挺好的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有