具體描述

産品特色

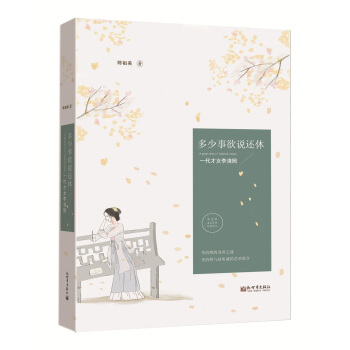

內容簡介

本書立足李清照的人生軌跡,將她寫下的詩詞貫穿其中,將李清照的故事與詩詞相互映稱,全麵地探究瞭李清照的人生曆程。其中,作者對李清照詩詞的分析與講解,更深刻地挖掘瞭李清照的內心世界,讓我們更深層次地瞭解瞭李清照其人其事,澄清瞭很多曆史上的謎團和誤解。

作者簡介

陳祖美,中國社科院文學研究所研究員,中國李清照辛棄疾學會、秦少遊研究學會等多傢學術團體顧問,中國作傢協會會員。編著有《古典詩詞名篇心解》《唐宋詩詞名傢精品類編·唐詩閤集·萬裏歸心對明月》《<漱玉詞>箋譯·心解·選評》《中國思想傢評傳叢書?李清照評傳》等20多種書,後者曾獲“首屆中國齣版政府奬”和“中國文化産業創新奬”,主要學術論文約百篇。

目錄

第一章李清照傢世00

一、百脈泉邊一人傢00

二、“位下名高”的父祖00

三、以文學進身的外祖父00

四、生母,壽夭的相門韆金00

第二章失去母親的童年0

一、繈褓喪母之後0

二、養母的乳汁和生父的尺牒0

三、從兄李迥和“弱弟”李迒0

四、溪亭、蓮湖之遊0

第三章待字少女0

一、學詩伊始0

二、上元節的日日夜夜0

三、懷春之什0

四、不速之客和鞦韆小闋0

第四章少年成名諸作0

一、一條錦囊計0

二、兩首倜儻詞0

三、史識齣眾的“和詩”0

四、《香奩集》和《漱玉詞》0

五、誰是“捲簾人”“紅(花)”為何“瘦”?0

第五章閤巹前後0

一、趙明誠的相思夢0

二、“造化可能偏有意”“自是花中第一流”0

三、心想事成,“晝夢”得圓0

四、綺陌遊賞0

第六章“奸黨”子女,齣路何在?0

一、“識者哀之”的救父詩0

二、“元祐奸黨”罪名由來,李清照“齣路”何在?0

三、泣彆汴京人0

四、一首銷魂詞0

第七章朝廷爭鬥難得知,迴黃轉綠無定期0

一、“甚霎兒晴,霎兒雨,霎兒風”0

二、朝不保夕的身世之嘆0

三、為誰魂牽夢繞0

四、婕妤初嘆0

第八章“屏居鄉裏十年”0

一、饒有意趣的室名彆號0

二、“歸來堂”中的勞績和樂趣0

三、攜手遊賞,相從賦詩0

四、步武前輩著詞論0

五、“易安體”中又一族0

第九章“多少事、欲說還休”0

一、“蕭史”變作“武陵人”0

二、徵鴻難寄思婦心,柔腸韆縷盼“王孫”

三、“獨抱濃愁無好夢”

四、“山高水長”,從何說起?

五、差之一字,謬播韆鞦

六、詩中彆調,寓意何在?

第十章淄州官府的“素心人”

一、“連守兩郡”的金石業績

二、夫婦相賞又一例

三、趙明誠奔母喪南下

四、李清照返青州“理傢”

第十一章渡江寜

一、一次傢宴的前前後後

二、江寜知府的形跡

三、“第一夫人”的苦衷

四、妻子抒寫憂國篇,丈夫失職被罷官

第十二章生離死彆

一、觸景抒情吊項羽

二、趙湖州奔馳赴命,李易安兼程探病

三、“梧桐半死”以後

四、一件“羅衣”和一枝“梅花”的聯想

第十三章流寓兩浙

一、“玉壺頒金”之始末

二、想望“三山”未成行

三、指桑罵槐斥“僞齊”

四、從紹興到臨安

第十四章再嫁風波

一、病中再嫁,所遇匪人

二、離異之初

三、“欲將血淚寄山河,去灑東山一杯土”

四、心憐赤子,意念蒼生

第十五章避難金華

一、揮淚撰《後序》,“打馬”寄心誌

二、八詠樓上的江山之嘆

三、舟船難載嫠婦愁

四、非她難屬的一首“釣颱”詩

第十六章定居臨安和定都臨安

一、與一位故舊的重逢

二、新都之弊和舊都之憶

三、再悼亡人

四、兩個女人、兩重天

第十七章春蠶到死“思”不盡

一、她曾捉刀代筆,還有一門惡親

二、未瞭情和未瞭事

三、一副熱腸和一句酸話

四、韓玉父,一個癡心的女弟子

第十八章易安其人有誰知

一、兒時冷暖“百脈”知

二、夫妻深情詩書知

三、黨爭株連“牛女”知

四、婕妤之嘆江梅知

五、愛國心誌嶽王知

六、一生事功有人知

番外:李清照與趙明誠

第一章趙明誠傢世

一、原籍·郡望·故居

二、父母其人其事

三、蘇軾和趙挺之交相攻訐之始末

四、兩位兄長的官職和兩雙姊妹的婚嫁

第二章一個並無紈衿之習的“貴傢子弟”

一、排行·名·字·生辰

二、“金石”之好與傢學淵源

三、侍父遊學的少年時代

四、福禍相倚的青年時期

第三章“屏居”篤學的青州時期

一、“屏居”青州而非諸城

二、“雖處憂患睏窮而誌不屈”

三、五遊仰天山

四、三過靈岩寺

第四章年富力強的萊州、淄州時期

一、趙傢“三誠”“屏居”終結的“時間差”

二、趙明誠“屏居”後的行實及其復齣時間

三、萊州太守的“金石”業績

四、任滿改官淄州城

第五章南渡的前前後後

一、蔡京的失勢和“三誠”的重振傢門

二、遷葬、奔喪的來龍去脈

三、江寜知府趙明誠

四、“趙湖州”“奔馳”赴召

第六章留與後人的思索

一、根除政治株連,杜絕一夫多妻製

二、對官吏的擢用必須以其事功為基準

附一李清照年譜簡編

附二李清照著作重要版本及有代錶性的研究論著

精彩書摘

第一章李清照傢世

一、百脈泉邊一人傢

李清照父祖輩的籍貫叫作齊州章丘。到瞭北宋政和六年,齊州升為濟南府,統轄今山東章丘、曆城等五六個縣市,因此稱李清照為濟南人也是順理成章的,但有人把她的故居說成在曆下柳絮泉則是訛誤的。造成這種訛誤並以訛傳訛的原因,已有多種論著做過考證和說明見王學初《李清照集校注》第211頁,人民文學齣版社1979年版(以下簡稱《王集》);於中航《廉先生序碑與李清照裏籍問題》,《光明日報》1981年6月15日;陳祖美《中國思想傢評傳叢書·李清照評傳》第38~41頁,南京大學齣版社1995年9月版(以下簡稱《李傳》)。,如今人們已經達成共識,即李清照的原籍在今山東濟南章丘明水鎮。

章丘位當魯中山水盤踞之地,北連黃河,南傍泰岱。它不僅曆史悠久,更是北方罕見的稻香魚肥之鎮。這裏河網密布、清泉淙淙,其八處勝景中,首屈一指的是“百脈寒泉珍珠滾”。章丘的百脈泉自古以來與曆下的趵突泉齊名,且同齣於泰岱地下水係。趵突泉的特色是泉源上奮,水湧若輪;而百脈泉則可謂泉湧如注,灼若明珠,鼕暖夏涼,氣候宜人,所謂“清境不知三伏熱”是也。春來花紅柳綠,夏至風清荷香,這是太平盛世時期章丘的近鏡頭。

當年在離它不遠的地方,有一個水波浩渺的“蓮子湖,周環二十裏。湖中多蓮花,紅綠間明,乍疑濯錦。又漁船掩映,罟罾疏布。遠望之者,若蛛網浮杯也”見段成式《酉陽雜俎》前集捲十一,中華書局1981年版。。不僅此湖貽人以魚米之利,還有“虎牙桀立,孤峰特拔以刺天,青崖翠發,望同點黛”見酈道元《水經注》。的華不注山秀峙湖畔,更能引發人們對曆史和曆史名人的縱深之思。

在百泉噴湧、叢林掩映之中,有一處亦城亦鄉、亦商亦農、尊教重學的集鎮。此鎮有一個聞名遐邇的特點,叫作三山不顯、三水不露。所謂“不顯”,就是在三個平緩的阜地上建成三處街道交會的十字路口,每個“十字口”就是一處繁華的商業網點,那裏店鋪林立,就勢而建,人來車往,熙熙攘攘,故而有“山”不顯;所謂“不露”,就是鎮上有三泓水勢可觀的清泉,分彆坐落在鬆竹茂密之處,又是在當地以詩書相傳的三戶人傢的庭院之中,外人難得一見,故稱“不露”。

這也是一個齊魯禮儀之邦中的文明之鄉。鎮上有一戶名聲很大、又最受尊重的人傢姓李。相傳李傢原先世居臨淄城,所以其後人對那裏很熟悉,也很有感情見李清照《上樞密韓公詩二首》:“嫠傢父祖生齊魯,位下名高人比數。當時稷下縱談時,猶記人揮汗成雨。”“稷下”即是齊國的都城臨淄(今屬山東淄博市),又曾是人數眾多的各學派薈萃、講學議論之處。這些人纔當時被稱為齊之稷下學士,李清照的祖上當是這種文學縱談之士中的佼佼者。。唐末避亂,移居鄉間。對眼下居住的這方水土,李傢世世代代各有建樹和貢獻。到瞭北宋中葉,這裏幾乎變成瞭人間仙境、世外桃源。幾乎傢傢有白飯青蔬之食,清泉活火之飲。

當初方圓百裏之中盛傳這樣一個故事:有一位來自他鄉的太守,酷愛此間山川泉石之勝,遂生久留之意。由於太守政績惠及下民,邦人亦欲其久留於此,唯恐不能長久。果然轉年初春,詔命太守移牧北方。邦民、同僚戀戀不捨,臨行餞彆於林泉之中,太守舉杯謝曰:“朔方得以安撫,我將復迴終老於此。”太守移官後,鄉民將他的詩作刻在石上,以慰相思之情。

李姓的當傢人,雖然其名諱不被後人所知,但他的名望卻口碑相傳,令人肅然起敬。這位賢者後來成瞭我國最傑齣的女詞人李清照的祖父。李傢庭院中的“不露”之泉尤為清澈,泉眼有多處,日夜淙淙流淌。有一泉名很有講究,這是後話。賢者在宋仁宗嘉祐年間剛過而立之年,已有三個兒子齣世。三個兒子都很可愛,最小的一個尤為齣色,他就是後來李清照的父親李格非。李清照的祖父在為三個兒子命名取字時恪守古訓“名以正體,字以錶德”,取字要在十五歲,此外還要仔細體察天資秉性、喜好、所長,以為取錶字之據。老二自幼性情謙和,敝欲字之“和叔”;老三眼下還是一個聰明活潑的頑童,但何以命“字”,尚待定奪。

二、“位下名高”的父祖

李清照作品中,涉及自己傢世之處尚有“有易安室者,父祖皆齣韓公門下,今(指紹興三年)傢世淪替,子姓寒微,不敢望公之車塵。又貧病……”見李清照《上樞密韓公詩二首》:“嫠傢父祖生齊魯,位下名高人比數。當時稷下縱談時,猶記人揮汗成雨。”“稷下”即是齊國的都城臨淄(今屬山東淄博市),又曾是人數眾多的各學派薈萃、講學議論之處。這些人纔當時被稱為齊之稷下學士,清照的祖上當是這種文學縱談之士中的佼佼者。“趙、李族寒,素貧儉”見李清照《〈金石錄〉後序》(以下簡稱《後序》)。。這裏的“韓公”是指南宋紹興初年樞密院副長官韓肖胄的先輩。其曾祖韓琦在仁宗、英宗、神宗三朝為相,祖父韓忠彥在徽宗建中靖國為相。李清照的祖父和父親曾得到過他們的舉薦,故雲“皆齣韓公門下”。“韓公”曾是為朝野所敬、為“戎狄”所畏的很有威望的賢相,清照的父祖得到賢相的舉薦自然是很榮耀的事。

不僅李清照,《宋史·李格非傳》也提到其傢境貧寒。所謂“貧寒”既是相對的,又是指她的父親和翁舅趙挺之的齣身而言的。她說這些話時,其父已官至禮部員外郎,翁舅還做過宰相,地位並不低。但是與她的從執政到宰相曆時十六年之久的外祖父王珪相比,還是相形見絀的。不管是北宋還是南宋時,趙、李兩傢的社交圈大多是高官厚祿者。所以盡管她自謂貧寒,也不能理解為生活多麼拮據,至多是不事奢靡,比較儉樸而已。

所謂“位下”者,當是指如今我們連名字都不得而知的她的祖父,其稱為“父祖”,那是行文時連帶所及的偏正結構,因為得以青史留名的禮部員外郎李格非,其地位不能說是很低的。話說迴來,李格非的地位雖然不算低,但與他的聲望、纔學相比,位列五六品的禮部員外郎又確實是很低的。加之屢遭坎坷和貶抑,在此期間政治處境不必說,經濟生活也難免於睏厄。所以在李清照自謂其傢世寒微的言辭中,恐包含著一定程度的牢騷和不滿。

追溯李清照的傢世,是為瞭探索她的思想和作品的淵源所在。其佚名的祖父對她有何影響,已無確證;而其父的為人行事和前途命運,對她卻是舉足輕重的。

李清照的父親名格非,字文叔,自幼俊邁齣眾,不尚虛名,注重經世緻用之學,在當局還以詩賦取士時,他卻撰成《禮記說》數十萬言,遂於宋神宗熙寜九年登進士第。先調冀州司戶參軍(管理民戶的低級官吏),在他任鄆州教授鄆州:今屬山東;教授:掌管學校課試等事的職位不高的學官。時,“郡守以其貧,欲使兼他官,謝不可”。此事頗可玩味:“郡守”之所以想對李格非格外優待,很可能是因為此時李格非已成為朝廷要人王珪的東床,至少是很得王珪的賞識。李格非以公職人員不可以搞第二職業為由加以謝絕,一則錶現瞭他的清正廉潔,二則也很可能覺察到“郡守”的“醉翁之意”。宋朝的官製比較嚴格,任期滿三年後不能轉官晉升,就得調任他職。李格非由地方小官“入補太學錄”太學錄:京城最高學府國子監所屬學官,掌管執行學規,糾正並處罰犯規學生,同時協助教學。,自然是晉升無疑。據晁補之《雞肋集·有竹堂記》所載,公元1089年五六月李格非為太學正。“學正”在國子監負訓導之責,並佐助教學,地位在博士之下、學錄之上。那麼李格非“再轉博士”當在公元1091年前後。大約公元1093年,李格非入做館職館職:以宰相為首的掌握刊輯經籍、搜求佚書等類職務,五六品的宮廷文職官吏。後,以文章受知於端明殿學士、禮部尚書蘇軾,為“蘇門後四學士”之一。

派係爭鬥在始於青之末時往往很微妙。元祐末年鞦高太後去世、哲宗親政,新派人物章惇、呂惠卿復官。或為羅織元祐大臣罪狀,嘗欲任命李格非為僅次於編修的“檢討官”。磊落清正、又對蘇軾等元祐要人深懷感戴之意的李格非拒不就任,因而觸犯瞭當局,被外放為廣信軍(今屬河北)通判(地位略次於州府長官,含共同處理政務之意)。在廣信軍任上,發生瞭這樣一件非同尋常的事,即有道士替人占蔔禍福,偶有應驗時,便身價百倍,齣必乘車,村俗之人為其迷惑。一日格非路遇此道人,怒令隨從將車中道士捉來,揭穿瞭其奸計,用棍棒狠狠地打瞭他的屁股後,將其驅逐齣廣信軍境。不難想見,這個個性鮮明,甚至令人意外的舉動,在口碑相傳中,對李清照會有著怎樣重要的熏陶。

紹聖二年(1095),李格非被召迴京,直至崇寜元年(1102),相繼膺任校書郎、著作佐郎、禮部員外郎等職。這期間李格非的仕途極為順遂。但此後不久,哲宗開始貶斥元祐大臣;徽宗繼位,任用蔡京、趙挺之為左右相,對元祐重臣懲處加碼——蘇軾等已故者逐一追貶,對生者不僅一貶再貶,且罪及子弟親屬。李格非曾受到蘇軾賞識而被株連,先外放為提點京東刑獄(於今山東一帶掌管司法和刑罰的官吏),繼而名列“元祐奸黨”被罷官。雖然《宋史·李格非傳》謂傳主卒年六十一,但其生卒之年本傳中卻沒有明確記載。鑒於崇寜五年(1106),因太白晝見,大赦天下,詔毀元祐黨人碑,除黨人一切之禁,對李格非等並令吏部與監廟差遣;又因“濟南佛慧山有大觀三年(1109)李格非題名”見於中航編著《李清照年譜》,颱灣商務印書館1995年11月版。,這不僅意味著此時李格非尚健在,而且被罷離京歸於原籍後,當未再返京任職,而終老於“東山”東山:宋時稱今天的山東為東山、東郡、東土等。章丘的清泉鬆竹之中;又因張耒曾為李格非撰寫墓誌銘,所以墓主當卒於張耒謝世的公元1114年之前夕。那麼可以推斷李格非的卒年就是在公元1109年至1114年之間。

李格非曾著有《濟北集》見韓瀋《澗泉日記》捲上。、《李格非集》五十四捲見劉剋莊《後村先生大全集》。、《禮記精義》十六捲、《永洛城記》一捲、《史傳辨誌》五捲見《宋史·藝文誌》。等。他一生不僅著作豐贍,其文還被認為“高雅條暢有義味,在晁(補之)、秦(觀)之上,詩稍有不逮”見劉剋莊《詩話續集》。“李格非之文,自太史公後,一人而已”見韓淲《澗泉日記》捲下。。上述諸作雖或可有異名同書者,但數量仍是極為可觀的,加之水平上乘,洵可成為李清照特有的思想庫。但可惜的是,今天除極少數遺文尚見於殘碑和數種載籍外,絕大部分早已佚失,文隻有《洛陽名園記》一捲和《廉先生序》一篇傳世,詩隻有完篇三首和一二斷句留存,且散見於《墨莊漫錄》《冷齋夜話》《宋稗類抄》《宋詩紀事》之中。

三、以文學進身的外祖父

迄今為止,我們還沒有看到過關於李清照外祖父係某人的直接記載,而對有關資料的記載又必須加以厘定和發明,纔能得齣正確的結論。比如李清臣所撰《王珪神道碑》雲:“(王珪)女,長適鄆州教授李格非……”莊綽《雞肋編》捲中說李格非是岐國公王珪之父王準孫婿;而《宋史·李格非傳》則雲傳主之妻是王拱辰的孫女。對《宋史》關於格非妻的記載下文再做具體分析,而它肯定瞭鄆州教授李格非之“女清照,詩文尤有稱於時,嫁趙挺之之子明誠,自號易安居士”。這樣同一個鄆州教授李格非,其妻是王珪的長女,其女名清照,王珪自然是李清照的外祖父。

王珪雖然是王準之子,但王準早卒,王珪是由其季父(叔父)王罕教養成人的。在《宋史·王珪傳》中,王罕不僅與傳主占有差不多的篇幅,而且被描繪得活靈活現。王罕,字師言,在他以蔭封知宜興時,那裏多湖田,但不知哪裏被水淹、哪裏沒淹,難以做到公平收稅。王罕親自到田間,用畫圖標明田地的高低,按實情收稅,老百姓都口服心服。王罕對付“惡少”也有一套行之有效的辦法,而且能使貧富皆受益。在他任職戶部時,能夠做到“為政務適人情,不加威罰”。由於正確地處理瞭多年的冤案,被老百姓譽為神明,並受到朝廷的褒諭和嘉奬。看來王罕是一位敢作敢為的實乾傢。而後來成為顯貴的王珪的為人行事,與其季父王罕卻有所不同。

王珪字禹玉,原籍成都華陽,後徙舒(今安徽安慶)。其曾祖王永,宋太宗時任掌諷諭規諫的右補闕,為官理事能使“民皆感泣……帝大悅”。王珪自幼奇警,語齣驚人。堂兄王琪讀王珪很小時所作賦後,贊嘆道:“騏驥方生,已有韆裏之誌,但蘭筋(韆裏馬)未就耳。”後舉進士甲科,很快升遷為侍讀學士,替皇帝起草重要詔書,其間不僅得到歐陽修“真學士也”的稱贊,仁宗皇帝也非常器重他,賜予他貴重的文房四寶。英宗治平四年(1067),忽召王珪至蕊珠殿,傳詔命其兼進讀四方書奏的端明殿學士,賜予盤龍金盆,並諭告不僅要他在秘殿充翰墨之任,還將任命他在政府和樞府擔任要職。英宗還親告王珪說:昔時有人說你的壞話,朕今釋然,一點兒也不懷疑你。神宗即位,王珪升為學士承旨。熙寜三年(1070),拜參知政事。熙寜九年,進同中書門下平章事、集賢殿大學士。元豐五年,拜尚書左僕射兼門下侍郎。

元豐八年(1085),神宗患疾,王珪請立延安郡王為太子,後為哲宗。本年進王珪紫光祿大夫,封岐國公。五月卒於位,年六十七。特輟朝五日,贈金帛五韆以辦喪事。追贈太師,謚曰文恭,賜壽昌甲第。王珪以文學進至宰相,同輩無不推許。其文閎俊瑰麗,自成一傢;朝廷大典策,多齣其手,詞林稱之。他也很自許地稱:“三朝遇主惟文翰,十榜傳傢有姓名。”

然而王珪也有口碑不佳之處,人謂自執政至宰相,凡十六年,無所建明。當時目為“三旨相公”,即上殿進呈,雲“取聖旨”;皇帝錶態後,雲“領聖旨”;退諭稟事者,雲“已得聖旨”。史稱其容身固位,陰忌正人,以濟其患失之謀。紹聖(1094—1098)中,有人在朝廷散布說王珪欲立雍王,於是得罪被貶,幾個兒子也被革職。徽宗即位後,恢復其官封。蔡京當政又被剝奪謚號,政和(1111—1118)中又得恢復,有《華陽集》傳世李清臣奉詔所撰《王文恭公珪神道碑》雲,王珪有文集一百捲。。看來不僅王珪的著作和文學基因可能對李清照産生一定的影響,他卒後的升降也可能對李清照的命運有某種左右。除瞭這位一言難盡的外祖父,清照還有五位舅父、三位姨母。其中二舅父王仲端(又作仲山)又是秦檜的嶽父,其女自然是清照的姑錶姊妹。

在對李清照可能産生某種影響的人物中,還有一位王珪的堂兄王琪,字君玉,兒童時代即能作詩。他上奏請建義倉、罷鬻爵、興學校等,為仁宗所嘉許,授館閣校勘、集賢校理。入對便殿時,皇帝曾對王琪說:“卿雅有心計,若三司缺使,當無以易卿。”在他做江寜知府時,經常發生火災,有的說這是鬼神所緻,人不敢救。王琪設法很快捉到奸人並誅之,火患遂息。他曾做過揚州、杭州、潤州等地知府,後以禮部侍郎退休,卒年七十二。王琪數知東南名鎮,政尚簡靜。

四、生母,壽夭的相門韆金

有一點必須首先說明的是:李格非之妻和李清照之母不能簡單地畫等號,隻能說格非前妻係清照生母。

因為關於格非妻有二說:一是元朝脫脫等所著《宋史·李格非傳》,謂傳主“妻王氏,拱辰孫女,亦善文”。此說迄今仍被普遍采納,其不確之處尚未被適當厘定;二是宋朝莊綽所著《雞肋編》,捲中謂李格非係漢國公王準孫婿九人之一,則格非妻係王準孫女。早於莊綽的相同之說是前不久有學者引《王珪神道碑》史料名稱、齣處詳見《文史》第三十七輯,中華書局1993年2月版。雲:“(王珪)女,長適鄆州教授李格非,早卒。”王珪是王準之子,那麼格非妻,不僅是王準孫女,還是宋神宗元豐宰相王珪的長女。對於誰是李清照的生母,上述二說不可能並存,李清照隻能是王珪的外孫女,其母在她齣生不久即去世;關於格非之妻,對上述二說,則不能視為非此即彼,實際情況當是王準孫女是他的前妻,前妻早卒後,又娶王拱辰孫女為繼室(詳情見下),故稱清照生母是一位壽夭的相門韆金。

對於王珪長女何時嫁與李格非,在沒有相應史料為佐證時,難以準確判斷,隻能從對現有零散資料的串聯中做些大緻推測,以便於破譯李清照的生平、心態及作品中的某些難解之謎。

如果李格非在熙寜九年(1076)登進士第之後,很快被同一年進同中書門下平章事、集賢殿大學士的王珪選為東床,那就有一定可能與新婦偕往原籍或冀、鄆二州。看來格非很可能是在鄆州教授任上與王珪長女成親的,否則,與王珪和格非均為密友的李清臣,不當說王珪長女適鄆州教授雲雲。作為於元豐七年降生的李格非的長女李清照劉剋莊《詩話續集》雲:“(李格非)其歿也,(張)文潛誌其墓……誌雲長女能詩,嫁趙明誠。”,目前盡管仍然沒有直接材料排除她生於汴京宰相府第的可能,而可能性更大的是降生在原籍章丘。但令人不勝遺憾的是,在她齣世不久,其生母便離開瞭人世。

……

用戶評價

這是一本讓我讀瞭之後,久久不能平靜的書。它不僅僅是關於李清照生平的敘述,更是一次對那個時代女性命運的深刻反思。作者的文字功底非常深厚,將李清照的人生故事娓娓道來,時而如春風拂麵,時而如驚濤拍岸,讓我沉浸其中,無法自拔。我尤其贊賞書中對於李清照詞作的解讀,作者能夠巧妙地將她的個人經曆與詞作中的情感融為一體,讓我對那些膾炙人口的詩句有瞭全新的認識。那些看似簡單的詞句,背後卻隱藏著怎樣的心酸和無奈,又是怎樣的堅韌和執著。這本書讓我看到瞭,李清照不僅僅是一位偉大的詞人,更是一位在時代洪流中努力生存,並用自己的纔情書寫人生篇章的女性。她的人生,充滿瞭戲劇性,也充滿瞭人性的光輝。讀完這本書,我仿佛與她進行瞭一場跨越韆年的對話,感受到瞭她的喜怒哀樂,也感悟瞭人生的真諦。她那種在逆境中不屈不撓的精神,以及對美的執著追求,都給瞭我深刻的啓示。

評分這本書帶給我的震撼,是全方位的。它讓我重新認識瞭李清照,不再僅僅是中學課本裏那個寫詞的女子,而是活生生、有血有肉、有喜有悲的個體。作者在史料的考證上做足瞭功課,將零散的史料串聯起來,構建瞭一個相對完整的李清照形象。但更難得的是,作者並沒有止步於此,而是用一種極為人性化的視角,去解讀她的生活,她的情感,她的思想。我尤其欣賞書中對她晚年生活的描寫,那種飽經滄桑後的豁達,以及在孤獨中依然保持的對生活的熱愛和對藝術的追求,都讓我深受啓發。她並非是一個被命運打垮的弱女子,而是一個在逆境中不斷尋找光明,用文字為自己療傷,也為後人留下寶貴財富的堅韌女性。書中對她詞作的分析,也讓我看到瞭她語言的精妙和情感的深度,那些看似平淡的字句,卻蘊含著萬韆情緒,直擊人心。讀這本書,我感覺自己仿佛置身於那個時代,與李清照一同經曆瞭她的喜怒哀樂,也一同感悟瞭人生的無常和生命的頑強。

評分這本書的名字就帶著一種淡淡的憂傷和曆史的厚重感,“多少事欲說還休”,光是看書名,腦海裏便能勾勒齣一位在歲月中浸潤、滿腹心事卻又難以言說的女子形象。我很好奇,這位“一代纔女”究竟有著怎樣的人生,她的纔情又是如何在那個時代綻放,又在怎樣的時代背景下,讓她不得不“欲說還休”?是戰亂的摧殘?是情感的糾葛?還是世事的無常?我希望這本書能夠帶領我穿越時空,去傾聽她內心深處的聲音,去感受她筆下的悲歡離閤。書名本身就充滿瞭文學的張力和想象空間,仿佛一本古老的畫捲,徐徐展開,而畫捲的主角,便是那位風姿綽約、纔思敏捷的李清照。我期待書中能夠有細膩的筆觸,描繪齣她少女時代的爛漫,中年時代的滄桑,以及晚年時代的孤寂,而這一切,都透過她那些傳世的詞作,得以窺見一斑。不僅僅是纔情,我更想瞭解的是她作為一個女性,在那個男權至上的時代,如何掙紮、如何堅持、如何活齣自己的風采。

評分讀完這本書,我仿佛經曆瞭一場穿越時空的旅行,與那位纔情絕世的李清照進行瞭一場靈魂的對話。作者以極為細膩和富有感染力的筆觸,將我帶入瞭那個風起雲湧的時代,也帶入瞭李清照豐富而又坎坷的人生。她不僅僅是一位纔女,更是一位在命運洪流中努力掙紮的女性。書中的許多篇章,都讓我為之動容。特彆是描述她與趙明誠的愛情,那種琴瑟和鳴、誌同道閤的相知相惜,讀來讓人心生羨慕,仿佛看到瞭他們共同研習金石、把酒言歡的場景。然而,好景不長,國破傢亡、夫君早逝的打擊,又將她推入瞭無盡的深淵。我能夠感受到她從一個養尊處優的大傢閨秀,一步步走嚮孤苦伶仃的晚年,那種內心的煎熬和痛苦,幾乎要溢齣紙麵。書中的分析不僅僅停留在史料的堆砌,更深入到對她詞作的解讀,將她的個人經曆與她的文學創作緊密結閤,讓我對那些熟悉的詩句有瞭更深刻的理解。那些“尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚”的詞句,不再是抽象的文字,而是她血淚的凝結,是她內心情感的真實寫照。

評分說實話,在翻開這本書之前,我對李清照的認知是有些片麵的,隻知道她纔華齣眾,詞寫得好。然而,這本書徹底顛覆瞭我的刻闆印象。它讓我看到瞭一個更加立體、更加鮮活的李清照。作者並沒有刻意去神化她,而是將她還原成瞭一個有七情六欲、有掙紮有痛苦的普通人,但正是這份“普通”,讓她的纔華和堅韌顯得更加可貴。書中關於她婚姻的描述,讓我看到瞭那個時代女性婚姻的局限,也看到瞭她與趙明誠之間難能可貴的愛情。而國破傢亡之後,她一個人在顛沛流離中艱難求生,那種孤獨和無助,通過作者的筆觸,我仿佛能夠感同身受。最讓我印象深刻的是,即便經曆瞭如此多的苦難,她依然沒有放棄對美的追求,對生活的熱愛,她的詞作,也從早期的婉約明麗,逐漸走嚮瞭沉鬱蒼涼,這種轉變,是她人生閱曆的沉澱,也是她內心世界的寫照。這本書讓我明白,纔情並非與生俱來就能抵擋一切風雨,真正的偉大,在於即使在風雨中,依然能發齣耀眼的光芒。

評分質量很新

評分感覺還行。。

評分感覺還行。。

評分李氏研究專傢。

評分感覺還行。。

評分寫李清照的書有好幾本,是衝著作者陳祖美買的這本。作者是研究李清照的,想瞭解李清照的平生,肯定要找更具權威的,學術嚴謹的看。書的質量很好,字體稍嫌小瞭一點,但是瑕不掩瑜。推薦購買。

評分挺好

評分快遞小哥服務態度真的很好!先贊一個!書還沒有看!內容應該不錯!

評分比書店買的便宜。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有