具体描述

内容简介

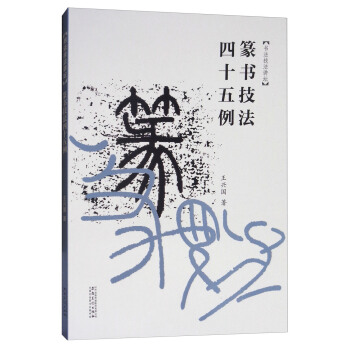

现在市场上的书法技法类图书可谓铺天盖地。但有些书内容或曲解古人而为伪技法,或重细枝末节而过于繁琐不可操作。所以,此类图书之作用可谓能领初学者入书法之门,而其使人误入技法之歧途则罪莫大焉。本丛书《书法技法讲坛》力避上述技法类图书的弊端,以期还原传统书法技法的本真。本丛书以具有一定基础的书法爱好者、专业学生和教师为读者对象,取中端定位,有以下特点和优势。

一、宏观性、客观性、综合性、比较性。本丛书将写作的思路放在书法史的大环境中,每分册选择书法史上不同时代的代表性作品,以它们为范例展开比较、分析和综合。立足宏观技法,避免细枝末节,以期通过图片客观地反映书法技法的真实状态。

二、以点带面。本丛书旨在通过图例将技法在不同作品中的表现呈现出来,让读者由点及面,了解整个书法技法史的发展轨迹。

三、以图例说话。本丛书的客观性展示重要的一点就是以图例说话,而作者简明扼要的解说旨在抛砖引玉,对特定技法更多的理解在于读者读懂图例。所以本丛书图例的编辑力求使读者可以直接进行比较和综合等思维活动。本丛书图例编排形式新颖,让读者直入主题,一目了然。

本丛书每分册的技法数量不做硬性的统一规定,而是根据实际情况,行其所当行,止其所当止。所以每分册的印张数也以行文来定,并不整齐划一。

内页插图

精彩书评

★篆尚婉而通,隶欲精而密。——唐孙过庭

★讲篆隶者,当先考钟鼎文,为书法之源流也。……学小篆者,当以秦相李斯为正宗。

——清钱咏

目录

绪论 篆书源流与技法概述第1例 篆书的笔法——藏头护尾

第2例 篆书的笔法——万毫齐力

第3例 篆书的笔法——圆起圆收

第4例 篆书的笔法——寓尖于圆

第5例 篆书的笔法——裹毫涩行

第6例 篆书的笔法——平实稳健

第7例 篆书的线质——殊圆玉润

第8例 篆书的线质——直曲相宜

第9例 篆书的线质——混化无迹

第10例 篆书的线质——凝重饱满

第11例 篆书的线质——万岁枯藤

第12例 篆书的线质——曲笔如铁

第13例 篆书的笔顺——对称书写

第14例 篆书的笔顺——上下有序

第15例 篆书的笔顺——内外有别

第16例 篆书的结体——间距匀称

第17例 篆书的结体——修长整齐

第18例 篆书的结体——上紧下松

第19例 篆书的结体——头重脚轻

第20例 篆书的结体——纵向取势

第21例 篆书的结体——欹侧率意

第22例 篆书的章法——排列匀整

第23例 篆书的章法——大小协调

第24例 篆书的章法——古雅烂漫

第25例 篆书的风韵——婉转灵动

第26例 篆书的风韵——雄强茂密

第27例 篆书的风韵——秀雅活脱

第28例 篆书的风韵——通透空灵

第29例 篆书的风韵——动静相宜

第30例 篆书的变化——疏密纵横

第31例 篆书的变化——造型生动

第32例 篆书的变化——平中求奇

第33例 篆书的变化——错位之妙

第34例 篆书的变化——首尾求变

第35例 篆书的变化——收笔求巧

第36例 篆书的创作——字法准确

第37例 篆书的创作——章法美观

第38例 篆书的创作——墨色求变

第39例 篆书的创作——风格求雅

第40例 篆书的创作——渊源有自

第41例 篆书的落款——落款的内容

第42例 篆书的落款——落款的形式(一)

第43例 篆书的落款——落款的形式(二)

第44例 篆书的落款——落款的形式(三)

第45例 篆书作品的钤印

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,纸张的选择很有质感,摸上去就能感觉到是用心挑选过的。封面设计古朴又不失现代感,那种墨香氤氲的意境扑面而来,让人立刻对接下来的学习内容充满了期待。内页的排版也是下了不少功夫的,字体的选择和字号的搭配都非常考究,阅读起来非常舒适,即便长时间对着书本临摹,眼睛也不会感到疲劳。而且,很多示范作品的印刷效果极其出色,墨色的浓淡变化、线条的粗细转折,都清晰地呈现在眼前,这对初学者来说简直是福音,能更直观地感受和模仿古代名家的笔法精髓。这种对细节的极致追求,体现了编者对书法艺术的尊重和对读者体验的重视,让人感觉手中捧着的不仅是一本学习资料,更像是一件精美的艺术品。

评分与其他一些侧重于临摹名家帖的图书相比,这本书在强调“法度”的同时,也保留了对学习者个性的尊重和激发。它提供的并非是僵硬的模板,而是一套灵活的“内功心法”。在介绍完基础的规范之后,作者会鼓励读者去观察不同古碑中的细微变化,并尝试理解这些变化背后的书写意图。这种鼓励“在继承中有所发现”的教学理念,非常鼓舞人心。它让我明白,真正的学习不是简单的模仿,而是要将古人的经验内化为自己的语言,最终形成自己独到的书风。这本书为我打开了一扇门,让我看到了篆书博大精深的内在世界,激发了我对长期探索的浓厚兴趣。

评分阅读这本书的过程,与其说是学习,不如说是一种沉浸式的体验。作者在穿插技法讲解的同时,巧妙地融入了一些关于篆书发展脉络和不同流派风格的介绍,虽然篇幅不长,但点到为止,恰到好处地拓宽了视野。我特别欣赏它在每一个章节末尾设置的“误区警示”和“进阶提示”,这些内容往往是其他教材所忽略的,却恰恰是我们在练习中容易犯的错误。这种前瞻性的指导,帮助我提前规避了很多可能走弯路的地方,节约了大量摸索的时间。它不是单纯的工具书,更像是一本精心策划的修行指南,它不仅教你“如何写”,更引导你去思考“为何要这样写”,从而在技法层面之上,建立起对篆书审美的初步认知框架。

评分我之前尝试过不少书法入门书籍,但很多都过于注重理论说教,讲解的技法往往停留在概念层面,真正上手时总感觉抓不住重点,仿佛隔着一层纱。然而,这本书给我的感觉完全不同,它更像是一位耐心而严谨的老师,手把手地带着你走过每一个关键步骤。尤其是它对于笔锋的提按、中锋侧锋的运用、以及运笔速度的把控等方面,都有非常细致入微的文字描述和图解分析。比如,讲解某个特定笔画的起笔时,会用非常形象的比喻来帮助理解,而不是干巴巴地套用术语,这种“接地气”的讲解方式,极大地降低了学习的门槛,让我感觉那些原本高不可攀的技法,突然间变得触手可及了。这种实践导向的讲解,对于我这种急切想看到进步的习书者来说,无疑是最好的慰藉。

评分这本书的结构安排逻辑性极强,每一课的递进都显得非常自然流畅,仿佛在攀登一座精心设计的阶梯。从最基础的点画结构,逐步过渡到复杂的字形组合,再到整篇章法的布局,这种循序渐进的安排,极大地增强了学习的连贯性。我注意到,在讲解每一个技法点时,作者都非常注重“量变引起质变”的过程,不像有些教材那样一口气堆砌大量内容,而是将复杂的动作拆解成若干个可独立练习的小单元,这样即使每天只能抽出少量时间练习,也能保证每一次练习都有明确的收获点。这种高度模块化和可操作性的内容组织,使得日常的练习计划变得非常容易制定和坚持,真正做到了将复杂的技艺转化为清晰的行动步骤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有