具体描述

内容简介

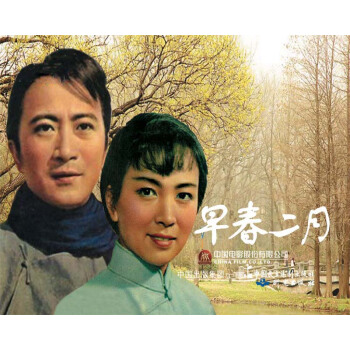

《早春二月》是由谢铁骊执导,孙道临、上官云珠主演的一部剧情片,于1963年上映。影片讲述1926年前后,为追寻革命真理而苦闷彷徨的知识青年萧涧秋,应好友小学校长陶慕侃邀请,来到江南小镇芙蓉镇教书。萧涧秋了解到自己的老同学李志豪牺牲在战场上,留下寡妻文嫂和一双儿女,便主动承担起照顾他们的责任,不仅在经济上资助,还帮助她的小女儿上了学。同时,萧涧秋也认识了陶慕侃的妹妹陶岚,随着时间的推移,两人之间产生了爱意,也引起小镇的富家子弟、一直追求陶岚的钱正兴的嫉恨。萧涧秋帮助文嫂的行为引起了镇上的流言蜚语,萧涧秋气愤至极。后来,文嫂的儿子因病去世,使她失去了生存的欲望。出于对极度悲痛和无所依托的文嫂的同情,萧涧秋为了帮助她,决定娶她为妻,而放弃他与陶岚的爱情。然而,这件事招来了非议和攻击,文嫂因此而自杀,萧涧秋也很受刺激。*后,萧涧秋毅然离开芙蓉镇,投身到时代的洪流中去。陶岚也追随他而去。本书以连环画的形式,重现经典电影《早春二月》的故事。

作者简介

严锴,武警,硕士。现任北京市海淀区公安消防支队政治处组织教育科科长(正营职)。

张照富,2003年毕业于天津大学法学院,副编审,曾参与“红色经典电影阅读”系列《林海雪原》《铁道游击队》《柳堡的故事》等图书的改编。

用户评价

文字的韵味,在这本书里被发挥到了极致,简直可以称得上是一场语言的盛宴。作者的笔触细腻而富有质感,他对日常细节的捕捉能力令人叹服,仿佛能透过纸面闻到空气中的味道,感受到皮肤上的温度。语言风格并非一味地华丽辞藻堆砌,而是根据不同的情境和人物性格,呈现出截然不同的质感。描绘乡村的片段时,文字变得淳朴、带着泥土的芬芳,句式也偏向于朴素的长句,充满了生活气息的沉淀感;而当叙述到城市中那些光怪陆离的社交场合时,语言立刻变得尖锐、简洁,充满了讽刺的力度和节奏感。特别是他对人物内心独白的刻画,那种几近于神经质的自我审视和语言的自我辩驳,读起来让人感到既陌生又无比熟悉——那不就是我们自己面对困境时,大脑中上演的无声剧目吗?这种精准的捕捉能力,使得人物的形象无比丰满和真实,而不是脸谱化的符号。我甚至会忍不住停下来,反复咀嚼某些句子,欣赏其中蕴含的音韵美和结构上的巧妙布局,有些段落的排比和对仗,读起来简直像是在聆听一首精心谱写的乐章,充满了内在的张力和和谐感。

评分这部作品的哲学思辨深度,着实让我眼前一亮,它绝不仅仅是一个简单的故事,更像是一部探讨存在意义的寓言。作者巧妙地将宏大的哲学命题,如时间、记忆、身份的流动性等,融入到日常生活和细腻的情感冲突之中,不生硬,不说教,却引人深思。阅读过程中,我频繁地停下来,反复思考那些关于“真实”与“虚假”的界限在哪里。书中的世界观似乎在暗示,我们所感知的现实,很可能只是基于个人经验和集体记忆构建的脆弱幻象。这种对存在基础的质疑,让阅读体验充满了智力上的挑战和愉悦。它不提供简单的答案,而是提供了一套精密的工具,让我们得以审视自身的信念系统。这种层面的探索,要求读者不仅要关注“发生了什么”,更要关注“为什么会这样发生”,以及“我们如何理解这一切”。它成功地将文学的审美愉悦与哲学的思辨乐趣完美地结合起来,使人读后不仅感官得到满足,精神层面也获得了极大的拓展和洗礼。

评分角色塑造的立体性,是我认为这本书最值得称道之处。这里的“人”,不是非黑即白的好人或坏人,他们是活生生的、充满矛盾的集合体。每个主要人物都背负着巨大的精神包袱,他们的动机往往是多层次且互相冲突的。比如,一个看似无私奉献的角色,其行为背后可能隐藏着极端的自我满足欲;而一个经常做出错误选择的角色,却又在不经意间流露出令人动容的善良与脆弱。作者没有急于给这些人物下定论,而是将他们置于高压的境地,让他们在伦理困境中挣扎、蜕变或沉沦。我们看到他们如何在理想与现实的夹缝中艰难求生,如何为了维护自我认知而不断扭曲事实,这种对人性幽暗面和复杂性的坦诚剖析,非常震撼。我不是简单地“喜欢”或者“讨厌”这些角色,而是对他们的处境产生了深刻的共情与理解,仿佛那些痛苦和抉择也曾在我的生命中上演。这种对人物复杂性的尊重,使得整部作品的深度远远超越了一般的文学作品,达到了近乎心理学研究的层面。

评分这本书的氛围营造能力,简直可以用“令人窒息”来形容,但这种“窒息”却带着一种奇特的吸引力。作者成功地构建了一个世界观,这个世界似乎总是笼罩在一种挥之不去的、介于现实与超现实之间的灰色地带。通篇弥漫着一种深沉的、难以言喻的疏离感和宿命感。即便是描写阳光明媚的场景,字里行间也总会透出那么一丝不易察觉的寒意,好像美好的事物注定短暂,而阴影才是永恒的主题。这种情绪上的低回,并不是刻意的悲观主义,而更像是一种对生命本质的深刻洞察——它承认了世界的美好,但更强调了存在本身的沉重性。我尤其喜欢作者如何利用环境描写来强化这种氛围。比如,总是不合时宜地响起的老式钟摆声,或者是永远雾气弥漫的街道,这些元素不仅仅是背景,它们几乎成为了故事中不可或缺的“角色”,不断地提醒着读者,平静之下暗流涌动。读完后,我需要很长时间才能“走出来”,重新适应外界的喧嚣与明亮,这足以证明作者在构建这种沉浸式情绪体验上的高超技艺。

评分这部作品的叙事结构堪称精巧,作者对于时间线的把控达到了出神入化的地步。它并非采用线性叙事,而是像一张错综复杂的蛛网,将过去、现在以及人物内心深处的潜意识交织在一起。初读时,你可能会被那些跳跃的场景和突如其来的内心独白弄得有些手足无措,仿佛置身于一场意识流的梦境之中。然而,当你耐下性子,试图理清那些散落的线索时,一个宏大且令人震撼的整体画面便徐徐展开。尤其欣赏作者对于场景转换的处理,那种如同电影蒙太奇一般的快速剪辑,将情绪的张力瞬间拉满。比如说,某一章中,对一个人物童年阴影的回忆,仅仅通过几个意象——一块破碎的玻璃、一首走调的儿歌、以及窗外永不停歇的雨声——就极其有效地烘托出其成年后的压抑与挣扎,不需要冗长的大段心理描写,一切都藏在这些精心挑选的意象之中。这种“少即是多”的叙事哲学,体现了作者极高的文学素养和对读者智商的充分信任。它迫使读者主动参与到文本的建构过程中,去填补那些看似空白的间隙,这种互动性极大地增强了阅读的深度和乐趣。整本书读完后,合上书页的那一刻,我仿佛经历了一场漫长而深刻的精神漫步,那些碎片化的信息开始在脑海中自行重组,形成了一种超越文字本身的体悟,回味无穷。

评分32开平装本,彩色图片印制效果一般,也不必苛求了

评分不要被清晰的封面所迷惑。

评分不要被清晰的封面所迷惑。

评分彩色的老电影,怀旧的感觉,值得收藏!

评分很不错的彩色连环画,闲来随手看看挺好的。

评分革命传统教育

评分不错,值得购买。

评分老电影莫不是很清晰

评分不要被清晰的封面所迷惑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![镜花水月:西方时尚里的中国风 [China: Through the Looking Glass] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12154421/599bd89dN066f70a2.jpg)

![世界美术教育经典译丛:艺术视觉的教育 [Educating Artistic Vision] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12042175/58c101d3N57e0ac2b.jpg)