具体描述

内容简介

公文写作与处理是机关日常工作的一个重要的组成部分,是上传下达的重要载体。本书针对公文写作中一些常见的误区和病例,“搭脉”“开方”,以“挑刺”的方式,讲述公文写作处理的基本要领和格式规范。内容活泼,形式新颖,即是一部心得体会录,也是一本工具书,兼具实用性和可读性。

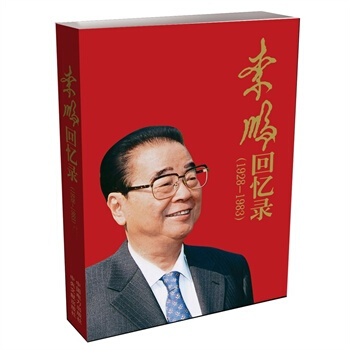

作者简介

蔡振康,江苏南通人;历任解放军南京政治学院教员,江苏省人事厅处长,江苏省残联纪检组组长、副理事长;国家和省特约命题专家,南京师范大学公共管理硕士研究生导师。著有《军用公文写作》《行政实用公文写作》《公文写作与处理》《党政机关公文写作处理与日常工作》等11本书,发表学术论文近40篇。长期讲授“公文写作与处理”“机关日常用文写作”“机关工作运行(办文办事办会)”和“面试与面试考官”等。

目录

一、公文概述篇

1. 公文不是“东西”

2. 我们那儿是不用公文的

3. 历史不是面团

4. 不要吃了猪肉长猪肉

5. 钟山宾馆不是中山饭店

6. 别拿“疮疤”当花赏

二、公文种类篇

1. “批示”不是公文

2. “调查报告”不是上行文

3. 没有“请示报告”公文

4. 该用“函”时用“请示”并不是尊重

5. 主动行“批复”公文太“经典”

6. “批复”与“请示”内容必须吻合

7. “意见”不是“过不去”

8. “公告”与“公告启示”不是一回事

9. “通告”不同于“布告”

10. “公告”与“通告”“通知”不能混用

11. “会议纪要”不是规范公文文种

12. “命令”用于公布干部任用有讲究

13. 这样的“函”有点不懂规矩

14. 公布奖励使用“命令”“决定”“通报”应当有选择

15. 不需要标题的公文

三、公文格式篇

1. “份号”与“编号”不是一回事

2. “密级和保密期限”要依法标注

3. “发文机关标志”的标志性作用要名副其实

4. “发文字号”不能乱

5. “首页版式”“签发人”“版头中的分隔线”要规范标注

6. “标题”不能五花八门

7. “主送对象”要准确

8. “正文”标注要正确

9. “附件说明”要说明白

10. “发文机关署名”要名正言顺

11. “成文日期”不能晚于“印发日期”

12. “印章”使用要用心

13. “附注”应因需而用

14. “附件”不能混为“附注”

15. “抄送对象”要送准

16. “印发机关、部门机构单位和印发日期”标注要认真

17. “信函格式”是公文的特定格式

18. “纪要格式”是公文的特定格式

19. “版记”部分的“应当”与“不当”

20. 公文用纸幅面采用国际标准4A型

四、公文行文原则篇

1. “请示”要按规矩行文

2. “请示”应当一文一事

3. “请示”的主送对象来不得移花接木

4. “请示”与“函”应当准确使用

5. “联合行文”就是联合成事

6. “联合行文”有“联合的规矩”

7. 受双重领导的机关、部门机构单位行上行文应当正确选用主送对象

8. “骂街公文”有多么不该

9. “批转”“转发”“印发”性通知有区别

附录一 党政机关公文处理工作条例

附录二 党政机关公文格式(GB/T 9704—2012)

附录三 标点符号用法(GB/T 15834—2011)

后记

前言/序言

1. 公文不是“东西”

在日常工作中,机关工作人员时常会听到“你搞一个东西报上去”“这东西再修改一下”“报一个东西来,我给你们批”之类的话。这些,是领导给部下布置起草公文任务时的用语。在这里,公文变成了“东西”。事实上,公文既不是“东”也不是“西”。它有特定的界定和规范。

国家出现,就有了公文。不过,早期的公文是口口相传的。自从有了文字,才有了书面体式的公文。秦始皇在统一文字、度量衡、车轨制的同时,也相对统一了公文。可以说,在我国,公文有着悠久的历史。但时至今日,对公文这个词的界定,却林林总总。客观地讲,仁者见仁,智者见智。本人认为(详见《党政机关公文写作处理与日常工作》第3页,蔡振康著,江苏人民出版社2015年9月出版):公文,即公务文书的简称,属应用文。公文有广义和狭义之分。所谓广义的公文,是指党政机关(本书简称机关),党政机关的部、委、办、厅(局)等工作部门(本书简称部门),党政机关的特设机构、直属机构、办事机构(本书简称机构),党政机关的直属事业单位和人民团体等(本书简称单位),即机关、部门机构单位,为处理公务,按一定程序而形成体式完整的文书。所谓狭义的公文,是指在机关、部门机构单位之间,以规范体式运行的文书,俗称“红头文件”。中共中央办公厅国务院办公厅于2012年4月16日印发、2012年7月1日实施的《党政机关公文处理工作条例》,对公文的界定是:党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效率和规范体式的文书,是传达贯彻党和国家的方针政策,公布法规和规章,指导、布置和商洽工作,请示和答复问题,报告、通报和交流情况等的重要工具。

公文概念的准确界定固然重要,正确认识、理解、把握,特别是运用,即规范制作和处理公文更重要。从工作实际看,对什么是公文的认识,特别是准确规范制作和处理公文,需要努力和发展的空间不小,甚至可以说还很辽阔。这不是个别情况,是普遍现象;不是偶然出现,是经常可见;不是小机关和基层部门机构单位独有,大机关和大部门大机构大单位也事实存在。

例一:“这是我参加研究生班学习的请示,请批准。”

例二:“赶紧给我们处打个报告来,我给你们机关批点经费。”

例三:“把我们党委研究的意见再向上级政府报告一次。”

例四:“发改委不一定能批,还是直接向市委、市政府请示。”

上述类似问题,在不同的机关、部门机构单位可以见到听到,在一些影视作品里可以看到听到,在一些不负责任的辅导用书上更是不想见到都难。现针对上述四例来逐一简述其病灶,并开出处方:

例一中的问题,出在混淆了公文文种与民用文体的区别。党政机关公文有使用范围的规定,只有机关、部门机构单位等因公务而使用,个人不具有公文作者身份、不得使用公文。至于“命令(令)”,以个人名义发布,不是个人意愿,代表的是政府或部门的决定。根据《党政机关公文处理工作条例》第八章第四十条“其他机关和单位的公文处理工作,可以参照本条例执行”之精神,除党政机关外,党政机关的部门机构单位和人民团体等才能使用公文,其他一切非公务性质活动中形成的书面文字材料均不属于公文。所以,个人因私向组织提出请求,只能使用民用文体,即“申请”。

例二中的问题,出在错用了上行文的文种,同时又将个人作为公文的主送对象。上行文的文种有“请示”“报告”“意见”。下级机关、部门机构单位,在需要得到上级指示、批准时,应使用“请示”文种表达,上级对请示事项无论同意还是不同意,或部分同意还是部分不同意,都应及时作出回复;“报告”是备案性公文,在下级向上级汇报工作、反映情况和回复上级的询问时使用,上级对“报告”不需要作出回复。《党政机关公文处理工作条例》第十五条明确规定,除上级机关负责人直接交办事项外,不得以机关名义向上级机关负责人报送公文。例二中的“处”不具有公文作者资格,该处处长更不是机关负责人,故用上级机关的处作为公文的主送对象是不合适的。

例三中的问题,出在违反了相关行文原则。党委、政府行文各成体系。上级政府不是下级政府同级党委的领导机关,下级党委不应向上级党委同级的政府请示和报告工作。所以“把我们党委研究的意见再向上级政府报告一次”这不仅不符合公文处理原则,同时也与党政机关工作运行中的有关规定不吻合。

例四中的问题,出在行文原则和办文规则方面。下级机关与上级机关的部门,如地方政府与上级政府的发改委不存在隶属关系。二者之间联系工作、协调事项等,只能用“函”的形式表达。下级机关的部门与上级机关业务对口的部门,如地方政府的发改委与上级政府的发改委存在业务被指导与指导的关系。二者之间就可以使用上行、下行文的形式联系工作、请示答复事项等。例四“发改委不一定能批,还是直接向市委、市政府请示”这一表述不妥当:一是,以地方政府为公文作者,“直接向市委、市政府请示”用了两个主送对象。“请示”只能有一个主送对象,否则,将扰乱正常的工作秩序。二是,作为地方政府有事请求上级指示、批准,主送对象应当是上级政府而非与上级政府同级的党委。三是,以地方政府的发改委为公文作者,直接向上级市委或市政府请示是不妥的,属于越级请示。这样,将会扰乱正常的工作秩序,甚至给本级政府带来工作上的被动。所以说,对上行文中的“请示”,一定要做到一事一请示、逐级请示、只向一个上级请示。

上述四例,是公文差错“景象”的冰山一角,是把公文作为“东西”而未作为学问的一个小“景点”。公文写作与处理并不博大精深,但绝非雕虫小技,是一门科学性、规范性、应用性、操作性极强的学问。公文写作与处理出差错,不只影响发文机关、部门机构单位的形象,更重要的是直接影响到工作的正常、规范、有序开展。公文的文种、格式,公文的行文原则,公文的语言,公文的写作,公文的处理程序和方式方法等环节,都要十分认真、细致、严谨、规范对待。公文写作与处理值得精耕细作、反复推敲、咬文嚼字、严谨斟酌,来不得半点马虎。

用户评价

这本书在内容编排上的逻辑性简直是太让人佩服了,它不是简单地堆砌知识点,而是一步步引导读者进入一个系统性的学习框架。我特别欣赏作者是如何将宏大的理论框架与微观的操作细节巧妙地结合起来。读完前几章,你会觉得对整个领域的脉络有了清晰的认知,然后进入到具体章节时,你会发现每一个知识点都是在前文基础上自然而然地延伸出来的,衔接得天衣无缝。这种层层递进的结构,让我在学习过程中几乎没有遇到卡壳的地方,仿佛有人在旁边耐心地为你梳理着知识的藤蔓。对于初学者而言,这种循序渐进的方式极大地降低了入门门槛,让人感到豁然开朗,而不是被海量信息压垮。

评分这套书的排版简直是教科书级别的典范,每一个页面的设计都充满了严谨和一丝不苟的气息。从字体选择到行距的把控,再到章节之间的过渡处理,都体现出一种对细节的极致追求。我印象最深的是它在处理复杂信息时的清晰度,即便是那些看似枯燥的理论阐述,在这样的排版下也变得易于理解和吸收。尤其是那些案例的展示部分,图文并茂的布局让人眼前一亮,仿佛能身临其境地感受到当时的情境。阅读体验上,纸张的质感也相当不错,拿在手上沉甸甸的,让人感觉这是一本值得珍藏的工具书。对于需要长时间阅读的用户来说,这种舒适的视觉体验无疑是加分项。总之,从物理层面来看,这本书的制作工艺完全达到了专业水准,让人对内容的信服度也大大增加。

评分这本书的创新点在于它对传统工作模式的深刻反思和前瞻性展望。它并没有将自己定位为一成不变的教条,而是不断鼓励读者用批判性的眼光去看待现有的流程和规范。我尤其欣赏其中关于如何适应时代发展,对现有模式进行优化和迭代的讨论。作者似乎在用一种开放的心态,邀请读者一同参与到这个行业知识体系的构建中来,而不是被动接受既有的知识。这种激发思考、鼓励创新的精神,让这本书的价值远远超越了一本纯粹的技能手册,更像是一本引领行业思维升级的指南。它教会我的不只是“怎么写”,更是“怎么思考”。

评分让我非常惊喜的是,这本书在案例分析和实操指导上的深度和广度。它不仅仅停留在“应该怎么做”的层面,而是深入剖析了“为什么会出错”以及“如何避免再次发生”。这种反向思维的切入点,对于提升实际解决问题的能力非常有帮助。我注意到,作者在描述每一个问题时,都会细致到影响决策的各种潜在因素,而不是给出一个标准化的、一刀切的答案。这种对复杂性的尊重,让读者明白在实际工作中,情境分析永远是第一位的。书中提供的那些“避坑指南”和“陷阱预警”,简直是无价之宝,让我对未来的工作有了更充分的心理准备。

评分这本书的语言风格非常接地气,读起来完全没有那种高高在上的“专家腔调”。作者似乎非常懂得如何与普通读者进行有效沟通,他使用了很多贴近实际工作场景的措辞和比喻,使得那些原本可能显得生硬的专业术语变得鲜活起来。我常常在阅读过程中会心一笑,因为那些描述的场景太真实了,仿佛就是昨天自己刚经历过的困境。这种亲切感,让阅读过程变得轻松愉悦,极大地提高了我的学习积极性。很多工具书读起来像任务,但这本书读起来更像是一次和经验丰富的同事的深入交流,充满了实用的智慧和人情味,而非冰冷的条文罗列。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有