具体描述

内容简介

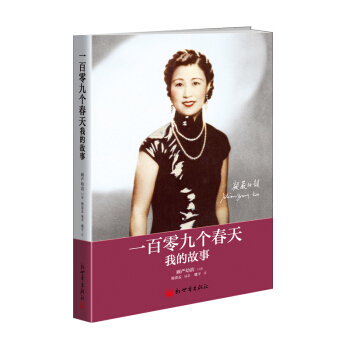

《我是落花生的女儿》是一位80岁高龄的传奇女子许燕吉的人生自传,她以近百年的人生体验,告诉你一个真实得近乎残酷的20世纪中国史!

1941年,当我还是孩子的时候,我不会想到父亲很快就要离去,日军占领香港,一家人要被迫内迁,辗转于湖南、贵州等地,苦不堪言。

1950年,当我考入北京农业大学时,我也不会想到卷入那场潮流,转眼变成右派,隔离审查,入狱六年,孩子夭折,丈夫与我离婚!

1969年,当我被疏散到河北一个极为艰苦的地方时,我更想不到竟会为生活所迫,嫁给陕西一位目不识丁的老农。

而今天,我已经80岁……

人可以有多个10年、20年,而我,就只有这一个80年……

作者简介

许燕吉,民国著名学者许地山的女儿。1941年父亲许地山猝死于香港,这一年许燕吉只有八岁。不久日本人占领香港,母亲带着许燕吉及其哥哥逃往内地,辗转漂泊,流落于湖南、贵州等地。

建国后,许燕吉考入北京农业大学畜牧系,随后在反右斗争中被隔离审查,入狱6年。期间,孩子夭折,丈夫与之离婚。1969年,她被疏散到河北一个极为艰苦的地方,竟为生活所迫,嫁给陕西一位老农。1979年3月平反,回到南京。

许燕吉是江苏省农科院副研究员,曾任南京市政协委员、台盟南京市委委员、南京市台联理事。

目录

前言

D一部 童年

D一章 混沌

1.我的出生和D一个回忆

2.香港的家

3.妈妈的“法律”

4.Z初的玩伴

5.又笨,又傻

6.“小妹子坏透哒”

第二章 天崩

1.爸爸死了

2.记忆中的爸爸

3.爸爸和我们共同的朋友

4.妈妈顶起了天

第三章 地陷

1.日本人打来,把我们“炸”进了天主教

2.泉水叮咚,野菜满锅

3.来了两位一起避难的长辈

4.差点儿被炸死

第四章 铁蹄

1.明抢

2.米粒

3.悲惨世界

4.老朋友们的情况和教会的新相识

5.和日本人做斗争

6.离别

第二部 颠沛流离

D一章 归途

1.伶仃老小过伶仃洋

2.赤子坎坷困赤坎

3.轿子上的旅行

4.在柳州香山慈幼院小学,D一次上了讲台

第二章 在湖南

1.五马归槽

2.扶轮小学

3.到永兴县去住校

4.飞机掉下来砸了妈妈的饭碗

5.上完Z后一课,离开了湖南

第三章 逃难

1.卷入了湘桂大撤退的洪流

2.贵阳马鞍山的国立十四中

3.翻山越岭逃到重庆

第四章 沙坪岁月--南开生活

1.Z好学校里的Z差学生

2.小伙伴们

3.周六见鬼记

第五章 顺江而下

1.胜利的欢乐

2.复员的困难

3.告别了刘娘

第三部 动荡年代

D一章 落脚南京城

1.儿童福利站

2.入学的困难和波折

3.妈妈的老友新朋

第二章 在明德女中的两年

1.走读和住校

2.宗教课

3.干了一回政治

4.明德的体、音、美教育

5.春游和野营

6.几位老师

7.我接触到的国民党高官及其子弟

第三章 市立第三女中

1.秘密行动

2.三女中的老师们

第四章 山雨欲来

1.在上海避风

2.乌云压顶

3.1949年4月23日星期六

第五章 解放区的天

1.对共产党的D一印象

2.妈妈失业却安了家

3.哥哥离家上大学去了

4.徐悲鸿降的及时雨

5.走向极端

6.追求真理青年会

7.“柳贝贝事件”

8.中学的末了阶段

第六章 北京农业大学

1.下马威

2.农耕学习

3.抬水、淘粪、抢吃饭、养兔、打狗、抓刺猬

4.政治风波

5.初识农村和农民

6.不信教了

7.运动接着运动

8.大草原上的生产实习

9.病中度过了大四

第七章 京城故人

1.妈妈的老友们

2.我见到的齐白石

3.我的刘妈

第四部 禁锢的年代

D一章 肃反运动

1.牛场的人们

2.新官上任

3.当头一棒

4.囚禁的预习

5.入了圣母军

6.肃反还是审干?

7.敬芳的奇冤

8.失密惹起的风波

第二章 右派

1.黑暗前的黎明

2.傻蛇出洞

3.瞎蛾扑火

4.双皮老虎

第三章 国民

1.敌人

2.死在出生前

3.妈妈的教导

4.没听懂的暗示

第四章 拘押

1.戴铐长街行和杀威棒

2.看守所的日子

3.当囚犯的程序

第五章 为囚D一年

1.专区看守所

2.不可思议的几件事

3.所长叫我当组长

第六章 婚姻的始末

1.离婚的拉锯

2.锯开两半了

3.婚恋课堂

4.我的恋爱

第七章 五年南兵营

1.织布、烂脚

2.南兵营的地理、人文

3.监规纪律和囚犯生活

4.寒夜谈闹狱

5.特赦与加刑

6.工厂里的养猪场

7.养猪犯的苦乐

8.小猪被窃,大猪饿死,猪场收摊

9.灾害

10.政府的人道主义

11.我的人道主义

12.挑起了个戏班子

13.大冰雹、大水灾

14.刑满

15.南兵营的朋友

16.不寻常的入狱经历

(1)愚昧的郄艮庭

(2)善良的尹书金

(3)人性是什么

17.修女孙瑶真

第八章 就业省第二监狱

1.适应新的环境

2.特殊的工作--看守王学宇

3.女就业院子里的风波

4.“文化大革命”开始,我们姓“犯”

5.“反共救国军”

6.修女的信仰和命运

7.批呀!斗呀!

8.外面和里面

9.逼婚和结果

10.上当和被出卖

11.挥泪出高墙

第五部 广阔天地

D一章 新乐县的坚固村

1.再改造生活的开始

2.张家的房客,一队的社员

3.阶级斗争

4.枪毙了精神病人

5.落户半年,明白了处境

6.痛下决心

7.千里寻兄找安身之处

8.相亲谈判

9.使心眼儿

10.往前走一步

第二章 一户农家的往事

1.官村

2.兆庆家事

3.不幸的女人

4.父与子

第三章 不一般的婚姻

1.“收拾”老婆儿的波折

2.登记--第二轮谈判

3.农妇的生活和老头子

4.基本建设

5.孩子和后妈

6.姓名消失的好处

7.走亲戚

第四章 还是社员,但收入高些了

1.升堂入室了

2.兽医站的生活

3.庸人自扰

4.听来的消息

第五章 麻花又拧了一转

1.同病相怜

2.故地冷暖

3.复职,改正,平反

4.管羊的老婆儿

第六章 归结

1.前夫还是老同学

2.有情人还是朋友

3.丈夫由房东变成了房客

后语

附录

怀念地山

我记忆中的父亲

精彩书摘

第三章 地陷

1 日本人打来,把我们“炸”进了天主教

那是1941年12月8日,星期一。早上,我提了书篮,哥哥背了书包,一起走出家门去学校。还没出院子,就听见天上有“嘭嘭”的声音。抬头一看,有几架飞机在飞,飞机的两侧和后面不断有像棉花球似的一朵朵白云在绽放,挺好看的,于是我们停步看了起来。这时,妈妈打开窗户大声喊我们:“快回来!不上学了!”我们怀着满肚子疑惑回到家里,才知道天上是日本飞机,高射炮是英国人打的,不是演习,真的打起仗来了。

方才是Aunty谭打电话告诉妈妈的,妈妈还在不住地接朋友们的电话,都是报告这个消息。房客贝特兰站在窗前,朝天上和海那边的九龙眺望,不一会儿,他穿好衣服和妈妈说了几句话就走了。妈妈说他投军去了,还说:“看人家,国难当头,不用叫,自己就去了。”之后,妈妈也匆匆地出门去了。上午,有人送来了三麻袋粮食,放在食品间的门后面。一袋是碎白米,两袋是玉米粒。我没见过这黄黄扁扁的玉米,就抄起来像玩沙子一样,哗啦哗啦地扬撒。刘妈过来说:“这是救命的粮食,不是玩意儿。幸亏你妈妈跑得快,抢到这几包,打起仗来,没吃的怎么办!”

爸爸死后,我似乎开了些窍,也不那么胡搅蛮缠地捣乱了。刘妈一说,我也就乖乖地走开。袁妈还拿些杂物盖住这些粮食,又嘱咐我不要告诉外人。不久,妈妈回来了,看见我和哥哥挺高兴的样子,叹了口气说:“当小孩子多好,什么心也不操,天大的事也不用他们愁。”我本来想,当小孩儿没一点儿自由,大人想干什么就能干什么,听妈妈这一叹,隐约地感觉到,打仗是件很严重的事。

下午飞机还在炸,炸弹掉下来带来尖锐的呼啸之后,就是沉重的一响,看得见中弹房屋腾起的烟火。哥哥吓得直哭,拽着妈妈要去教堂受洗礼,说是不受洗炸死就上不了天堂。妈妈就带上我们兄妹,走到中区的主教大堂找到神父。因为早都认识了,他二话没说,带我们进了大殿,把圣水池中的水撩一些在我们额头上,入教的仪式就算完了。回家的路上,炸弹还在呼啸,可哥哥一蹦一跳地特别开心。他说一受洗礼,过去的罪孽一扫而光,现在是Z纯洁的人,若是现在就被炸死,一直就升上天堂了。我未置可否,我可不想现在就被炸死。再说,我也没有感到有要死的危险。妈妈一路沉默。

几十年后,回忆起这事,她说,战争一开始,她就没寄希望于港英政府,知道沦陷只是迟早几日的事。倘若日本人登陆后和在南京一样见人就杀,我们就无处可躲,无处可藏。入了教,就可以逃到教堂里,日本人总不敢到哪国人都有的大教堂里去杀人吧!

就这样,我们全家都成了天主教徒。

用户评价

我一直觉得,历史的厚重感,往往就蕴藏在那些看似平凡的个人故事里。这本书,恰恰就是这样一本让我深刻体会到历史重量的书。主人公的人生,跨越了八十年,这其中包含了多少时代的变迁,多少个人的悲欢离合。从书名“我是落花生的女儿”,到她本身的名字,再到她与父亲许地山的关系,这一切都让我对她的经历充满了好奇。我尤其想了解,在那个动荡的年代,一个女性是如何一步步走过人生的坎坷,如何在这“几近残酷的现实”中找到自己的位置,又如何保持内心的独立与尊严。书中所提及的历史人物传记事迹,更是增加了这本书的厚度和深度,我期待着在阅读中,能够看到不同人物在历史舞台上的交织与碰撞,从而更全面地理解那个时代的复杂性。

评分这部书的封面设计就带着一股浓郁的时代气息,暗沉的色彩,加上泛黄的纸张质感,仿佛一下子就将人拉回了那个动荡不安的上世纪。我一直对那个时代的历史非常感兴趣,尤其是那些身处历史洪流中的个体命运,他们如何在时代的巨浪中挣扎、前行,又留下了怎样的印记。书名“我是落花生的女儿”就充满了一种淡淡的忧伤和韧性,落花生,根植于泥土,默默生长,不张扬,却有着顽强的生命力,这似乎也预示着主人公不平凡的人生轨迹。许燕吉的名字,加上她与许地山的关系,本身就自带了故事的光环,让人不禁好奇,在那样一个文学大家庭的背景下,她的成长经历会有怎样的独特之处,又会承载多少不为人知的艰辛与辉煌。八十年的曲折人生,这是一个多么厚重的词语,足以承载一个时代的变迁,也足够让人想象其中蕴含的无数跌宕起伏。我期待着在这本书中,能够窥见一个女性,一个时代,一段历史的真实剪影,不仅仅是宏大的叙事,更希望能感受到个体情感的细腻流露,那种在残酷现实中依然闪烁的人性光辉。

评分作为一本带有传记色彩的书,我更关注的是人物的塑造和情感的表达。许燕吉的人生,在我看来,更像是一部跌宕起伏的史诗。从她作为许地山女儿的身份,就已经注定了她的非凡。然而,书中所描绘的八十年,却远非童话般的童年,而是充满了挑战与考验。我尤其被那些在逆境中展现出来的女性力量所打动。她们在时代的洪流中,没有被淹没,而是用自己的方式,坚守着对生活的热爱,对家人的责任,对理想的追求。这本书不仅仅是关于一个人的传记,更是关于一个时代女性群像的缩影,她们的智慧、勇气和牺牲,值得我们铭记和学习。书中的细节描写非常到位,让我能够身临其境地感受到人物的喜怒哀乐,仿佛就坐在她们身边,一同经历着那段刻骨铭心的岁月。

评分读完这本书,我最深的感受便是那种压迫感,一种来自于历史洪流的,几乎令人窒息的压迫感。上世纪中国的社会变迁,那种“几近残酷的现实”,书中的描述真是触目惊心,却又真实得让人无从辩驳。它没有回避那些艰难困苦,没有美化那些磨难,反而将它们赤裸裸地呈现在读者面前,让我们得以近距离地审视那个时代的疮痍。我仿佛能听到炮火的轰鸣,感受到饥饿的折磨,看到人们在贫困与动荡中挣扎求生的身影。而在这其中,主人公的经历,她的坚韧与不屈,就如同黑暗中的微光,虽然微弱,却足以点燃希望,指引前进的方向。这本书让我对那个年代的普通人有了更深的理解,他们承受了太多,却也创造了太多,他们的故事,不应该被遗忘。

评分从文学的角度来看,这本书的文字功底一定非常深厚。许燕吉的笔触,我猜测,一定是既有大家之风,又不失个人情感的细腻。我期待着在阅读过程中,能够被优美的文字所打动,被生动的人物所吸引。而“八十年曲折人生”和“几近残酷的现实”这两个关键词,则预示着书中必然充斥着大量的冲突与张力,这种戏剧性的冲突,正是吸引读者深入阅读的关键。我想象着,在阅读的过程中,我会跟随主人公一同经历那些艰难的时刻,感受她们的痛苦与挣扎,但同时,我也期待着从中看到希望的火苗,看到生命的力量。这本书,不单单是一本历史记录,更是一份对生命意义的探讨,对人性深度的挖掘,我相信它会给我带来深刻的思考和触动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有