具体描述

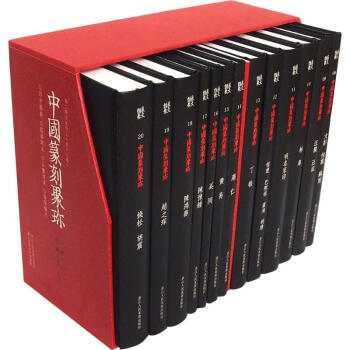

●汪關 汪泓

●林皋

●明名 家印

●程邃 巴慰祖 董洵 胡唐

●丁敬

●蔣仁

●黄易

●奚岡

●陳豫鍾

●陳鴻壽

●趙之琛

●錢松 胡震

●玉印

●陶印

●封泥

●鳥蟲印

●圖形印

●押印

●唐宋元名號齋館印

●部分目录

内容简介

本辑每本书在《凡例》之后,会就每册所收专题材料分别撰以《概述》。印章则为主体部分,每印附序号、释文。本辑靠前册《文彭 何震 苏宣》,收三人印共101方;第二册《汪关 汪泓》,收二人印共324方;第三册《林皋》,收林皋印共291方;第四册《明名家印》,收明代二十多位名家印共324方(本辑有专辑的印家除外);第五册《程邃 巴慰祖 董洵 胡唐》,收四人印共281方;第六册《丁敬》,收丁敬印共214方;第七册《蒋仁》,收蒋仁印共57方;第八册《黄易》,收黄易印共81方;第九册《奚冈》,收奚冈印共47方;第十册《陈豫钟》,收陈豫钟印共60方;第十一册《陈鸿寿》,收陈鸿寿印共315方;第十二册《赵之琛》,收赵之琛印共172方;第十三册《钱松 胡震》,收二人印共338方。十三册合计共收印2065方。另外,每册还择录与本卷主题相关的史料等用户评价

坦白说,我原本对市面上许多重复性较高的艺术图录抱有保留态度,但这一次的体验完全颠覆了我的固有印象。这本书的编纂者显然是深谙金石学义理的行家。他们对印章的题跋、边款的收录都极为用心,这一点至关重要,因为边款往往是篆刻家在创作过程中的心绪流露和技法注解,是理解整方印章“灵魂”的关键所在。通过对比不同印章的边款风格,我甚至可以勾勒出某位篆刻家不同创作阶段的心境变化。书中的导读文字虽然不多,但字字珠玑,为那些初学者指明了观察和欣赏的路径,避免了盲目欣赏带来的知识壁垒。这种将艺术作品、历史背景和审美引导融为一体的编排方式,使这本书的实用性和学术性达到了一个很高的平衡点。

评分这本《中国篆刻聚珍》系列的新辑,着实让我眼前一亮。从封面设计上就能感受到一种沉稳而厚重的历史感,那种老纸张特有的泛黄和墨色的晕染,仿佛能将人瞬间拉回到古老的篆刻艺术殿堂。我尤其欣赏编者在选材上的独具匠心,每一页的刊刻作品都经过了精挑细选,不仅仅是技艺的展示,更是对历代篆刻家精神脉络的梳理。像是那些早期秦汉的古玺,那种古朴、稚拙而又充满力量的线条,与明清流派印章的精细、灵动形成了鲜明的对比。通过这本图册,我得以系统地对比不同历史时期,篆刻家们在章法、刀法和布局上的演变与创新,对于一个痴迷于金石碑刻的爱好者来说,这简直是一本不可多得的宝典。它不只是一个作品集,更像是一部无声的艺术史教材,引导读者深入理解篆刻艺术如何在时光的冲刷下保持其核心的生命力。

评分翻开这册书的内页,首先冲击我的是那种扑面而来的“质感”。装帧和印刷的精良,使得那些细腻的朱文、白文印痕都展现出惊人的清晰度与层次感。这对于研究刀痕细节至关重要,那些看似简单的线条背后,蕴含着篆刻家运刀时的力度、角度和节奏变化,这些细微之处,往往是衡量一位篆刻家功力的试金石。我仔细端详了其中几方明代文彭的印作,那流畅中带着涩滞的笔意,那种“刀刻入石”的张力,通过高清的图像得到了完美的再现。这比单纯在网上浏览图片要强上百倍,因为书本带来的实体触感和光影变化,是电子屏幕无法替代的。这本书的排版也极为考究,留白得当,使得每一方印章都有足够的空间“呼吸”,不至于显得拥挤和杂乱,体现了出版方对艺术品的尊重。

评分我对这本书的价值判断,很大程度上来自于它所涵盖的广度和深度。它似乎不仅仅收录了那些名家大家耳熟能详的代表作,更像是进行了一次细致入微的“考古挖掘”,将一些被主流艺术史略微忽略的、具有地域特色或特定时期风格的珍贵印章也一并收录进来。这种包容性,极大地拓宽了我们对“篆刻全貌”的认知。比如,我注意到其中几方晚清民国时期,带有强烈书写性意味的印章,其刀法已经开始倾向于自由和抒情,这与早期规范化的篆刻风格形成了有趣的对话。对于创作者而言,这本厚厚的图集无疑提供了一个取之不尽的灵感源泉,每一页都可能激发新的创作思路,让人反思“古为今用”的真正含义,即如何在继承传统的基础上,雕刻出属于这个时代的印记。

评分这本书带给我的,更像是一种“精神上的洗礼”。在如今这个节奏极快,追求即时反馈的时代,篆刻艺术本身就代表着一种慢工细活、沉淀心性的哲学。当我沉浸于这些方寸之间的黑白世界时,时间仿佛都慢了下来。我特别喜欢那些刀法纯熟、线条浑厚有力的作品,它们展现出一种不加雕饰的“拙朴之美”。透过这些凝固的瞬间,我感受到的不仅是古代匠人的技艺,更是一种跨越时空的对话——他们对“美”的理解,对“平衡”的追求,对“刀下有情”的执着。这套系列图集无疑为弘扬和传承中国传统篆刻艺术做出了杰出贡献,它不仅是一件值得收藏的物品,更是一扇通往古代文人精神世界的静谧之门。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有