具体描述

用户评价

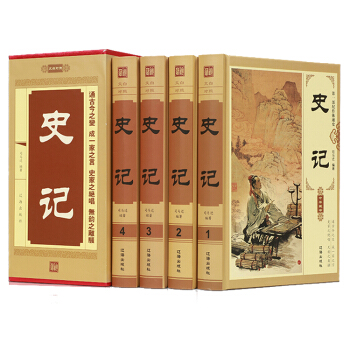

我这次购入的这套《史记》,主要目的就是想系统地梳理一下我对中国早期历史的认知脉络。司马迁的笔力,那真是毋庸置疑的,他不仅仅是记录者,更是杰出的文学家和思想家。这套书的排版设计非常精妙,页边留白恰到好处,让人在阅读密集的文字时也能保持眼睛的舒适度。我特意对比了不同版本,这套“二手史记”的白话翻译尤其值得称道,它没有流于那种僵硬的、逐字翻译的腔调,而是力求在准确传达原文意思的同时,保持一种流畅的叙事感。读到“项羽本纪”时,那种金戈铁马、气吞山河的悲壮感,即使隔着千年的时光,依然能透过文字直击人心。而“平准书”里对经济制度的论述,在今天看来依然有着深刻的现实意义,让我反思古代的经济治理智慧。这四卷本的设置,也方便了携带和在不同场景下阅读,不必总是一本大部头压在手边。总而言之,这是一套真正做到了兼顾学术严谨性和大众可读性的优秀版本,是理解中国通史脉络的绝佳入门砖。

评分我对这套“二手史记”的整体观感是:它成功地架起了一座连接古代与现代的桥梁。十六开的尺寸,对于一个希望在书房里“细嚼慢咽”的读者来说,体验极佳,它不像平装本那样容易卷边,也不会像特大开本那样占据整个书桌。精装的耐用性意味着我可以放心地反复研读,甚至在卷宗中做大量的批注和折角标记,而不用担心书脊受损。最让我惊喜的是其对“中国通史知识读物”这一定位的精准把握。它不仅仅是《史记》的复刻,更是一套引导性的读物。白话文的翻译在保持学术性的基础上,增添了一种现代的叙事节奏,使得那些原本感觉晦涩难懂的政治斗争、人物评价,变得生动起来,仿佛昨天才发生的事情。我特别赞赏它在人名和地名的处理上,总能提供清晰的上下文指引,避免了读者在浩瀚的人物谱系中迷失方向。这是一套能让你在享受阅读乐趣的同时,不断精进自己历史视野的宝贵典籍。

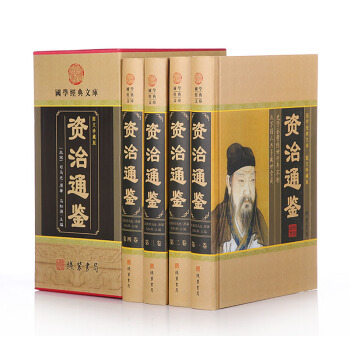

评分这套“二手史记”的装帧真是让人眼前一亮,厚实的精装本拿在手里沉甸甸的,有一种捧着珍宝的感觉。十六开的开本对于阅读史书来说非常合适,既保证了版面足够舒展,又不至于像一些超大开本那样笨重难持。我特别喜欢它文白对照的编排方式。对于我这种半吊子文言文爱好者来说,光是啃原著简直是煎熬,但有了白话文的即时参照,阅读的流畅度和理解的深度都大大提升了。这不仅仅是一套阅读工具,更像是请了一位耐心的私人教师,随时随地帮你解开那些拗口的古语和典故。尤其是那些涉及到官职变迁、礼仪习俗的细节,有了现代汉语的解释,理解起来就顺畅多了,不再需要频繁地翻阅厚厚的注释。这使得我能够更沉浸在司马迁宏大的叙事和精妙的笔法之中,真正体会到“史家之绝唱,无韵之离骚”的魅力。这种对传统经典文本的现代性处理,无疑大大降低了普通读者接触国学的门槛,功德无量。装帧上的用心,体现了出版方对“国学馆”这一品牌的尊重与坚持,拿在书房里也是一件赏心悦目的陈设。

评分这套四册的精装全集,给人一种非常正式和庄重的感觉,很适合作为“国学馆”系列的一部分来珍藏。我注意到,即便是“二手”的属性,也丝毫不影响这套书的品相,装订牢固,封面设计沉稳大气,没有花哨的元素,完全聚焦于内容本身。在阅读过程中,我发现白话部分的翻译非常注重“信、达、雅”的平衡。有些翻译版本为了追求“达”,牺牲了原文的古朴之美,但这套书在处理司马迁的文学性语言时,显得尤为谨慎,既保证了现代读者能懂,又最大限度地保留了那种历史的厚重感和韵味。例如,对于那些充满哲理性的评论,译者处理得非常到位,让人读来有豁然开朗之感。我尤其喜欢它在处理不同人物的传记时的风格切换,能够感受到司马迁对不同历史角色的复杂情感投射。这套书不仅是阅读《史记》,更是在进行一场深入的、多维度的历史对话,远超一般通俗历史读物的范畴。

评分作为一名历史爱好者,我对书籍的“手感”有着近乎苛刻的要求。这套精装本的纸张质量非常出色,没有那种廉价书籍常见的刺鼻油墨味,纸张厚实挺括,即使用荧光笔做了标记,背面也基本看不到墨迹渗透。四册的划分也很有逻辑性,我感觉它大致遵循了内容的自然段落划分,使得阅读过程中的阶段性成果感很强。我个人的阅读习惯是喜欢在阅读古代经典时,随时对照着现代的解读来加深理解,尤其是那些涉及官僚制度和古代礼制的复杂部分。这套书的文白对照处理得非常细致,不是简单地将白话放在角落或尾部,而是紧密地平行排列,目光可以无缝切换,这极大地提升了阅读效率,减少了因频繁翻页而打断思维流的困扰。对于我这样对国学充满敬畏,但又苦于文言功底不足的读者来说,这简直是量身定做。它让我感觉触摸到了司马迁的思想内核,而不是仅仅在文字的表面打转。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有