具体描述

用户评价

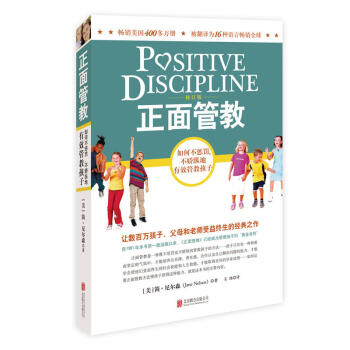

这本书的叙事风格非常细腻,它不仅仅是在教父母如何“管教”孩子,更是在帮助父母重建与青春期儿子的“连接”。我尤其欣赏作者对“父子关系”的独特见解,强调了父亲在男孩身份认同中的不可替代性,以及如何通过共同参与一些“男性化”的活动(比如修理东西、户外探险等)来建立深层次的默契,而非仅仅依靠口头交流。这种基于共同体验的沟通方式,比纯粹的语言说教要有效得多。它成功地打破了“青春期就是洪水猛兽”的刻板印象,让我看到,这其实是一个充满挑战但同样充满机遇的黄金成长期。它不是教你如何“驯服”叛逆,而是教你如何“欣赏”和“引导”他们向更成熟的方向发展,读完后心情豁然开朗,充满了积极应对的勇气。

评分这本书简直是为我量身定做的,我一直都在为我家那个正值青春期的儿子发愁,他最近变得特别爱顶嘴,动不动就关上房门,搞得家里气氛有点紧张。这本书的语言非常亲切,就像是邻居家经验丰富的大姐在跟我分享她的育儿心得一样,没有那种高高在上的说教感。我特别喜欢其中一个章节,讲的是如何识别孩子“叛逆”背后的真正需求,而不是一味地指责。它提供了一些非常实用的“倾听技巧”,比如在孩子抱怨某件事情时,不要急着提供解决方案,而是先重复他话语中的情绪关键词,让他感觉自己被理解了。这让我意识到,我过去太专注于“解决问题”本身,而忽略了孩子的情感波动。最近我试着运用书里提到的“共情式暂停”,效果出奇的好,儿子虽然表面上还是那样酷酷的,但至少愿意多说两句了,父子间的沟通壁垒似乎正在慢慢软化。这本书的价值在于,它不是给你一套僵硬的模板,而是教你一套灵活的思维框架去应对千变万化的青春期挑战。

评分说实话,作为家长,我们常常陷在自己的焦虑里,总想把孩子塑造成我们期望的样子,却忘了他们是一个独立的个体。这本书的厉害之处在于,它时刻提醒我们“退后一步”,观察孩子的世界。它花了相当篇幅去讨论如何处理青春期孩子对于“隐私”的强调,以及如何与他们讨论那些“敏感话题”,比如友谊中的背叛、早恋的困惑,甚至是性知识的启蒙。这些内容是很多传统家庭教育书籍避而不谈的“禁区”,但恰恰是这个年龄段的孩子最需要引导的。作者的视角非常开阔,不仅关注家庭内部的互动,还触及到了学校环境和社会文化对男孩成长的影响,提供了一套更为宏观的理解框架。读完后,我感觉自己不再是那个被动应付孩子情绪的“救火队员”,而是能预见并提前布局的“战略规划师”了。

评分这本书的排版和阅读体验也做得相当不错,字体适中,结构清晰,不像有些专业书籍那样晦涩难懂。我更倾向于把它看作一本“实操手册”,而不是理论大部头。尤其是关于“冲突处理”的那几部分,作者设计了一些场景对话,非常直观。比如,当孩子因为考试失利而自暴自弃时,传统的做法可能是“打起精神来,下次会更好的”,而书里建议的沟通方式是先肯定他付出的努力,再温和地引导他分析失误点,从而将“指责”转化为“合作解决问题”。我尝试了几次,发现当沟通的重心从“评判”转向“支持”时,孩子的情绪反应确实积极了很多。它真正做到了将教育的艺术融入到日常生活的点滴细节之中,非常接地气,是我近年来读过最有实操价值的育儿书之一。

评分翻开这本书的时候,我本以为会看到一堆老生常谈的教育理论,毕竟市面上这类书籍太多了。但让我惊喜的是,它深入到了男孩心理成长的特定阶段,提到了很多关于“男性气质的建立”和“同伴关系压力”的细微观察。作者对青春期男孩普遍表现出的那种外显的攻击性、对规则的试探以及对独立空间的极度渴望,有着非常精准的刻画。我印象最深的是关于电子游戏和社交媒体的那一章,它没有采取“一刀切”的禁止态度,而是引导家长如何与孩子一起设定“界限”而非“禁区”,强调了协商和规则制定的过程比最终结果更重要。这对我这种科技恐惧型的家长来说,简直是醍醐灌顶。这本书的论述逻辑严密,引用了一些心理学前沿的研究成果,让那些看似主观的育儿建议,都有了坚实的理论支撑,读起来让人信服且踏实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有