具体描述

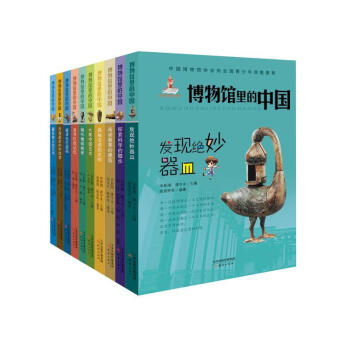

这是送给孩子的一座小小家庭博物馆,这里讲述了近千件珍贵中国文物的传奇身世,它们遍布于国内外150余家博物馆,它们反映了时空变换、沧海桑田,反映了朝代更迭、帝国兴衰,反映了文臣治国安民、武将横刀立马的情怀,反映了诗画天马行空、手艺巧夺天工……“博物馆里的中国”按照主题分为十册,分别为流失海外的中国文物、书画雕塑乐器等艺术品、陶器瓷器青铜器等器皿、中国历代科技成就、出土化石、地质学、遗址、建筑、手工艺品、中国近现代革命史。

全书正文介绍该主题下具价值的藏品,附录包括参观博物馆应遵守的礼仪和全国各大博物馆的参观指南。全书图文结合,故事般的文字生动形象,图片和漫画插图精美,引领读者走进灿烂辉煌的中华五千年文明。

该项目为2014年国家出版基金支持项目。

内容简介 中华文明源远流长,各族文化绚丽多彩,而博物馆是我们了解中华民族历史文化的好去处。这里的文物会“说话”,每一道纹饰、每一种工艺,都是当时社会文化的象征之一。通过文物,我们不仅能读出当时当地,人们有着怎样的习俗,对美有着怎样的看法,还能体会到创作艺术品的人是用一种怎样的心态,怀着怎样的好奇去探索发现。我们走进博物馆一起去看一看吧,通过认识一件件国宝来了解历史,不断提高自己的艺术修养,真正了解中国的传统文化。 作者简介主编简介:宋新潮

考古学家,博物馆学家,历史学博士,国家文物局副局长,中国博物馆协会理事长,国际博物馆协会亚太地区联盟主席。

潘守永

人类学家,博物馆学家,法学博士,中央民族大学教授(人类学与博物馆学)、博士生导师、多元文化研究所所长。

作者简介:

卢婷婷、杨莉玲、汪诗琪、崔佳,上海博物馆馆员。因为对文物考古的热爱,我们会聚在一起。在日常工作中,我们每天要接触文物,扮演着历史文物保护者的角色,肩负着传承文明的历史使命。通过与文物的“亲密”接触,我们了解到许多不为人知的故事。一件文物、一个朝代、一段历史,古老而又神秘的藏品正等待着我们的讲述。

目 录| 博物馆里的中国——藏在指尖的艺术 |

| 博物馆里的中国——破译化石密码 |

| 博物馆里的中国——揭秘消逝的文明 |

| 博物馆里的中国——倾听地球秘密 |

| 博物馆里的中国——探索科学的脚步 |

| 博物馆里的中国——追寻红色记忆 |

| 博物馆里的中国——四海遗珍的中国梦 |

| 博物馆里的中国——阅读美的建筑 |

| 博物馆里的中国——大美中国艺术 |

| 博物馆里的中国——发现绝妙器皿 |

“博物馆里的中国”是由博物馆的专业人员写给小朋友们的一部丛书,它立足科学性、知识性,介绍了博物馆的丰富藏品,同时注重语言文字的有趣与生动,文图兼美,呈现出一个多样而又立体化的“中国”。

——潘守永(中央民族大学教授、博士生导师)

“博物馆里的中国”一书内容丰富、语言生动,集知识性、趣味性于一体,是小读者了解我国传统建筑文化的一部佳作。

——吴梦麟(北京市文物局专家组成员、北京石刻艺术博物馆研究馆员)

亲爱的小读者们,我盼望在博物馆里能见到你们的笑脸。

——卢永琇(天津美术馆馆长)

书摘插画用户评价

一直对中国悠久的历史文化充满好奇,尤其是那些沉淀在博物馆里的国宝,它们无声地诉说着过往的辉煌。我最近入手了一套名为《博物馆里的中国》(10册)的丛书,虽然我还没有全部细读,但仅从前几本的惊鸿一瞥,就已经让我爱不释手。这本书最大的亮点在于,它没有像一般的历史教科书那样枯燥乏味,而是将那些高高在上的文物,用一种非常生动、接地气的方式呈现在我们面前。就拿“藏在指尖的艺术”这本来说,它没有罗列繁复的雕刻技法,而是深入浅出地介绍了那些精美的玉器、漆器、青铜器等,从造型的演变,到纹饰的寓意,再到制作工艺的精巧,都娓娓道来,仿佛一位博学的长者,在细细地讲述一件件藏品的传奇故事。每翻开一页,都像是走进一个微缩的古代工坊,能感受到匠人们指尖的温度和他们对美的极致追求。特别是那些古代文人的书画作品,书中不仅仅展现了它们的历史价值,更挖掘了背后的情感和故事,让人在欣赏艺术的同时,也走近了古人的精神世界。我特别喜欢书中对细节的描绘,那些微小的刻痕,那些流动的线条,都在作者的笔下活了起来,让人惊叹于古人的智慧和创造力。这套书不仅仅是知识的普及,更是一种情感的连接,让我觉得那些遥远的古代文明,从未离开过我们,而是以另一种方式,与我们的生活息息相关。

评分最近在书店里偶然翻到了《博物馆里的中国——破译化石密码》这本,瞬间就被它的主题吸引住了。作为一名对地球生命演化史充满兴趣的普通读者,我一直觉得化石是连接遥远过去的最好纽带,但很多时候,相关的书籍都显得过于专业,充斥着我难以理解的术语。这本《破译化石密码》则完全不同,它用一种非常引人入胜的方式,将那些沉寂在地层中的古老生命,栩栩如生地展现在我眼前。书中不仅有精美的化石图片,更重要的是,它以一种探案解谜的口吻,讲述了科学家们如何通过一块块化石,还原出恐龙的形态、生活习性,甚至当时的生态环境。我特别喜欢它对不同地质年代的介绍,从寒武纪生命的爆发,到恐龙时代的辉煌,再到哺乳动物的崛起,每一个篇章都像是在翻阅一本厚重的地球生命史诗。书中对一些著名化石的讲解,比如辽宁的“华夏龙”、“中国龙”,更是让我大开眼界,它们不仅是科学研究的宝贵资料,更是我们了解自身在地球生命演化长河中位置的重要证据。读这本书,我不再是那个被动接受知识的旁观者,而是仿佛变成了一名小小古生物学家,跟着作者一起,在泥土和岩石中挖掘真相,感受生命的神奇与顽强。这种体验,让我对科学探索的魅力有了更深的体会。

评分平时工作比较忙,很少有时间去博物馆,所以一直以来,我都非常渴望能有一种方式,让我可以在家就能领略到中国博物馆里的精髓。这套《博物馆里的中国》(10册)真是让我眼前一亮!虽然还没来得及把每一本都细细品读,但仅仅是拿起其中几本随意翻阅,就已经被深深吸引住了。我最喜欢的是它那种“轻阅读”的风格,既有深度又不失趣味性,完全不会让人产生畏难情绪。就比如其中一本讲到古代的服饰,书中没有像学术论文那样详细考证每一个朝代的服饰形制,而是选取了最具有代表性、最能体现时代特色的服饰,配以精美的插画和通俗易懂的文字,生动地描绘出古代人们是如何穿戴,以及服饰背后所蕴含的等级、审美和文化观念。这种方式,让我更容易理解和记住。我还能想象,当我去到博物馆,看到那些实物展品时,脑海中会浮现出这本书里讲到的内容,那时候的参观体验,一定会更加丰富和深刻。这套书就像一位温柔的向导,带我穿越时空的隧道,去感受中华文明的博大精深。

评分我对地球的生命演变史一直有着浓厚的兴趣,尤其喜欢那些关于恐龙和史前生物的书籍。《博物馆里的中国——破译化石密码》这本书,简直是为我量身定做的!我一直觉得,化石就像是地球给我们的“情书”,记录了亿万年前的生命故事,而这本书,就是一位非常出色的“翻译官”,把这些古老的信息,用最生动、最有趣的方式呈现在我面前。我特别喜欢书中对化石发掘过程的描写,那种探险般的刺激感,以及科学家们如何从零散的骨骼碎片中,一点点拼凑出完整的生物形态,真的让人无比着迷。书中对中国境内发现的一些重要化石,比如禄丰龙、中华龙鸟等,都有详细的介绍,这些不仅仅是科学数据,更是我们了解中国作为“化石宝库”的重要窗口。让我印象深刻的是,书中还描绘了这些古老生物所处的生存环境,以及它们之间的相互关系,这不仅仅是枯燥的科普,更像是一部宏大的史前生命纪录片,让我仿佛置身于那个遥远的时代,感受着生命的脉搏。读完这本书,我感觉自己对地球生命的演化有了更清晰的认识,也更加敬畏大自然的神奇力量。

评分我对传统手工艺和古代艺术有着特别的偏好,所以当看到《博物馆里的中国——藏在指尖的艺术》这本书时,立刻就被它吸引了。这本书真的是给我带来了很多惊喜,它不仅仅是展示了那些精美的艺术品,更是把制作它们的过程和背后的文化意涵都讲得非常透彻。我一直对古代的玉雕和青铜器特别着迷,这本书里对这些文物的介绍,让我仿佛亲眼看到了古代工匠们是如何用他们的双手,将一块块璞玉变成温润如玉的摆件,又如何用精湛的技艺,在冰冷的青铜器上刻画出栩栩如生的纹饰。书中的文字流畅而富有感染力,它没有枯燥的学术理论,而是用一种讲故事的方式,将那些古老的智慧和匠心精神传递给我们。我尤其喜欢书中对细节的描写,比如对玉器上细致入微的纹饰,对青铜器上错综复杂的饕餮纹的解读,让我对古代的审美情趣和象征意义有了更深的理解。读这本书,让我觉得那些古代的工艺品不再是遥不可及的展品,而是充满了生命力和情感的载体,它们承载着古人的智慧、信仰和对美的追求。这本书让我重新审视了中国传统艺术的魅力,也让我对那些为传承和保护这些宝贵文化遗产而努力的人们充满了敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有