具体描述

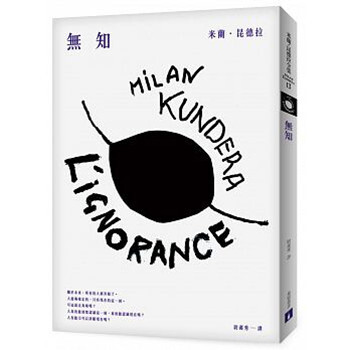

《無知》【全新版】

作者:米蘭·昆德拉 原文作者:Milan Kundera

譯者:尉遲秀 出版社:皇冠

出版地:台灣 出版日期:2017/06/12

語言:繁體中文 ISBN:9789573333050

規格:平裝 / 208頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

本書分類:文學小說> 翻譯文學> 其他地區

內容簡介

總有一天,我們會知道、會懂得很多事,

可是已經太遲了,

因為整個人生已經在我們一無所知的年紀成了定局。

聯合報讀書人推薦書!誠品書店文學類年度暢銷書!

執掌潛意識和夢境的,是同一個導演。

白晝,他把洋溢著幸福光影的故國景物一幕幕送給伊蓮娜,

到了黑夜,他策畫的回歸卻令人驚惶,目的地是同樣的國度。

白晝,那遭人遺棄的美麗國度閃耀著,

到了黑夜,換成航向故國的恐怖回歸在發光。

白晝在她面前呈現的,是她失去的天堂,

夜晚所展示的,則是她逃離的地獄。

一九六八年布拉格之春後,伊蓮娜離開捷克,成了流亡者。直到一九八九年共產政權垮臺後,才回歸故國。沒想到,身體的回歸卻是心靈流亡的開始。伊蓮娜發現自己已經融入西方世界,和留在家鄉的人們產生了決定性的不同:不只是飲食、環境,更是價值觀上的迥異。

伊蓮娜早已忘記與昔日好友間的回憶,而他們也對她的現在不感興趣。離開的二十年彷彿被盡數否定,她感覺自己像是被人硬生生切下手腳,成了短少二十年的侏儒……

「回歸」該是流亡者由衷的心願,米蘭·昆德拉筆下的流亡者卻是迫於無奈。他以冷靜的筆觸,談鄉愁、談命運、談愛情。我們或許不曾經歷過《無知》裡的大時代變遷,但其中的「異鄉感」一定會與我們深深有所共鳴。

作者簡介

米蘭·昆德拉 Milan Kundera

一九二九年生於捷克的布爾諾。一九七五年流亡移居法國。作品有長篇小說:《玩笑》、《身分》、《笑忘書》、《生活在他方》(榮獲法國文壇的「麥迪西大獎」)、《賦別曲》(榮獲義大利外國文學獎)、《生命中不能承受之輕》、《不朽》、《緩慢》、《無知》、《無謂的盛宴》;短篇小說集:《可笑的愛》;評論集:《小說的藝術》、《被背叛的遺囑》、《簾幕》、《相遇》;此外還有一部舞台劇劇本《雅克和他的主人》(靈感來自狄德羅小說《宿命論者雅克和他的主人》)。

譯者簡介

尉遲秀

一九六八年生於台北,曾任報社文化版記者、出版社文學線主編、輔大翻譯學研究所講師、政府駐外人員,現專事翻譯。譯有《生命中不能承受之輕》、《笑忘書》、《雅克和他的主人》、《不朽》、《戀酒事典》、《渴望之書》(合譯)、《HQ事件的真相》、《馬塞林為什麼會臉紅?》、《哈伍勒的秘密》、《童年》等書,近年開始投入童書及人文科學類的翻譯。

用户评价

这本书的封面设计简直是艺术品,那种简洁中带着深意的感觉,一下子就把我的注意力抓住了。拿在手里,纸张的质感也非常好,能感受到出版方在细节上的用心。我通常对那些设计平庸的书不太感冒,但这本书的封面色彩搭配和字体选择,都透露出一种成熟的审美。尤其是那个看似随意的排版,却恰到好处地烘托出了主题的某种疏离感,让人忍不住想立刻翻开书页,探究里面到底隐藏着怎样引人入胜的故事。它不仅仅是一本书的“外衣”,更像是作品精神的一种具象化呈现,这种开篇的体验感,对于一个重度阅读者来说,无疑是加分项。我甚至在想,如果把这本书放在书架上,它自身就是一道风景线,那种低调却充满力量的美学,很难不让人心生赞叹。对于那些重视阅读体验和视觉享受的朋友来说,光是冲着这装帧设计,就绝对值得入手珍藏。

评分翻译文学的质量往往参差不齐,很多时候,好的原文会被糟糕的译文拖累,但这本书的译本,简直可以称得上是“信、达、雅”的典范。我特意去对比了几个关键的哲学性段落,发现译者不仅准确地传达了原文的含义,更重要的是,他似乎“理解”了作者在背后的那种文化语境和情感基调,并用同样具有文学性的中文表达了出来。读起来完全没有“翻译腔”,语言流畅自然,完全融入了中文的表达习惯,让人几乎忘记了这是在阅读一个异域的故事。这种高质量的转译工作,极大地提升了阅读的沉浸感。毕竟,对于我们这些非母语阅读者来说,一个优秀的译本,就是通往原著精髓的最好桥梁,这本书显然架起了一座坚实而美丽的桥梁。

评分我一直对那些探讨人性深处复杂性的作品抱有极大的热情,而这本书似乎正是那种能直击灵魂的作品。它不是那种直白地告诉你“这是对与错”的书,而是像一位高明的心理学家,不动声色地在你面前铺陈开一幅幅关于选择、关于遗憾、关于记忆的画卷。阅读的过程中,我几次停下来,合上书本,陷入沉思,感觉作者好像能洞察我内心深处那些难以启齿的困惑。这种被理解和被触动的阅读感受,是极其难得的。它没有用华丽的辞藻堆砌,语言反而显得克制而精准,每一个句子都像是经过千锤百炼,带着一种直抵核心的力量。读完之后,那些曾经模糊的概念似乎都变得清晰起来,虽然结局可能不尽如人意,但这种清晰带来的震撼是持久的,它让你重新审视自己过去的一些决定,思考“如果当时做了另一个选择,现在会怎样”的永恒命题。

评分这本书的叙事节奏处理得非常高明,张弛有度,绝不拖沓,却又在关键时刻给你足够的喘息空间去消化那些沉重的情感信息。我很少读到能把“停顿”运用得如此炉火纯青的作家。有几段场景的描写,仿佛被按下了慢放键,细节丰富到让你能闻到空气中的味道,感受到人物微妙的呼吸起伏,但这种慢并非冗余,而是为了强化那种情绪的密度。接着,故事又会突然加速,几个关键的转折点出现得措手不及,让你手中的书差点没拿稳。这种在快与慢之间的舞蹈,使得阅读过程充满了紧张感和期待感,你永远不知道下一秒会发生什么,但你又忍不住想一探究竟。对于喜欢结构精巧、叙事手法娴熟的作品的读者来说,这本书绝对是一堂生动的文学示范课,学习如何在文字的海洋中驾驭读者的心跳。

评分这本书带给我一种强烈的“共时性”体验,仿佛作者在多年前写下的文字,却完美地映射了当下社会中许多隐秘的、尚未被命名的焦虑。它探讨的主题超越了特定的时代背景,直指人类经验的永恒困境,这种跨越时空的对话感,是伟大小说独有的魅力。我发现自己身边的一些朋友,虽然没有读过这本书,但他们的某些行为模式和情感纠葛,竟然能在书中的人物身上找到清晰的对应。这让我不禁思考,我们自以为的“新问题”,或许只是旧的困境披上了现代的外衣。这本书提供了一个绝佳的视角,让我们从一个更宏大、更具历史纵深感的角度去审视我们当下的生活,它不是提供解决方案,而是提供了一种更深刻的理解世界的框架。读完后,我感觉自己对周围的人和事有了一种新的、更包容的同情心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有