具体描述

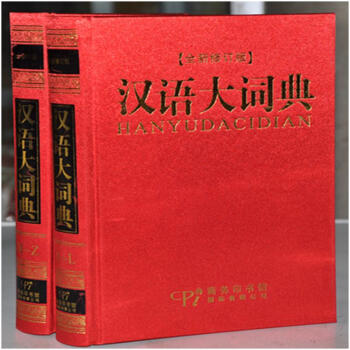

书名:汉语大词典

出版:商务印书馆国际有限公司

装贴:精装

开本:16开

卷数:2卷

定价:498元

用户评价

我老伴儿是个退休的语文教师,她对传统文化的热爱程度不亚于我,只是侧重点略有不同。她更看重的是词语背后的伦理和哲学意蕴。我们俩经常为了一些古代诗词中的某个动词的微妙差异而争论不休。自从家里有了这套书后,争论少了,探讨多了。她会拿着一本,对照着不同的诗句,细细品味那个“意”字是如何在不同的时代背景下被赋予新的重量。有一回,她研究“达”这个字的古今异义,发现其中蕴含了古代知识分子“学成兼济天下”的理想,而现代的“达到”则趋于功利化。这种文化上的代沟和传承,在这套书中得到了极好的体现。她感叹,这套书就像一个时间的隧道,让我们能够更真切地触摸到祖先的精神世界。对于想要系统性提升自身文化素养和对语言理解深度的人来说,这简直是案头必备的“镇宅之宝”。

评分初捧此书,一股墨香扑鼻而来,厚重感十足,翻开扉页,那严谨的排版和清晰的字体便让人心生敬意。我平日里对古典文学和古代文献颇有涉猎,尤其钟爱那些能窥见古人思维脉络的文字宝库。读一些晦涩的典籍时,常常苦于缺乏系统性的指引,一个生僻的词汇,可能需要耗费大量时间在零散的资料中搜寻比对。这本书的出现,无疑为我解决了一大痛点。它不仅仅是词汇的简单罗列,更像是一部浓缩的文化史,每一个词条背后都蕴含着丰富的历史背景和用法演变。我特别欣赏它在释义上的那种细致入微,常常能看到从甲骨文、金文到后世楷书的演变轨迹,这种对语言生命力的尊重和挖掘,实在令人拍案叫绝。尤其是那些在现代汉语中已然消亡或转义的词汇,通过精妙的例句,仿佛让我穿越回了那个时代,与古人进行了一场无声的对话。这种沉浸式的阅读体验,远非一般工具书所能比拟。

评分这套书的价值,远超出了其作为“词典”的初级定义。在我看来,它更像是一张详尽的汉语世界地图,标注着每一个词汇的“地理坐标”和“历史疆界”。我曾尝试用它来梳理一些现代汉语中被滥用或被简化了的成语典故,结果令人震惊。很多我们习以为常的解释,在书中被还原成了其最初的、更具画面感和力量的形态。例如,某个广为流传的典故,书中的引文追溯到了更早的史料,揭示了其原本带有批判性的色彩,而非我们今天所理解的褒义。这种“拨乱反正”的过程,对于我们这些在信息洪流中试图保持清醒的思考者来说,至关重要。它强迫你慢下来,去探究每一个字眼背后那沉甸甸的文化重量,是一种对浮躁心性的绝佳疗愈。能拥有这样一套工具,无疑是学识道路上的一大幸事。

评分说实话,作为一名常年与文字打交道的文字工作者,我对于市面上那些“大词典”常常抱持着一种审慎的态度,毕竟“大”不等于“全”,更不等于“精”。但此套书给我的感觉完全不同。它的分量摆在那里,放在书架上自成一道风景,但真正吸引我的是它内部的逻辑结构。我曾尝试用它来校对一篇早期白话文的小说稿件,原以为许多十九世纪末的特定用词会是个难点,没想到,它竟然能精准地给出当时的语境和最贴切的解释,甚至还能追溯到更早的源头。这说明编纂者们付出了常人难以想象的心血,他们不是简单地堆砌词条,而是在构建一个完整的语境网络。这种深度和广度的结合,使得它不仅仅是查找工具,更像是研究工具。我甚至发现了一些自己在写作中长期以来的一个细微的用法偏差,通过对比书中的规范例句,立刻豁然开朗,这种自我修正带来的满足感,是无法用金钱衡量的。

评分作为一个业余的古籍修复爱好者,我对书籍的物理属性也颇为挑剔。这套书的装帧设计,体现了一种对传统的尊重和现代审美的平衡。16开的尺寸,拿在手里既有足够的阅读视野,又不至于笨重到令人望而却步。纸张的选择,厚实而韧性十足,即便是经常翻阅,也不易损伤。更值得称赞的是它的细节处理,诸如页眉的导航设计,以及词条之间的交叉引用系统,都经过了精心的设计。我不是那种抱着书本生啃的学者,我更喜欢在阅读过程中进行大量的旁注和标记。这套书的版面设计显然考虑到了这一点,留白适度,使得我的笔墨可以自由挥洒,而不会显得拥挤不堪。它完美地平衡了“学术的严谨性”与“阅读的舒适性”,这是很多大型工具书常常顾此失彼的方面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有