具体描述

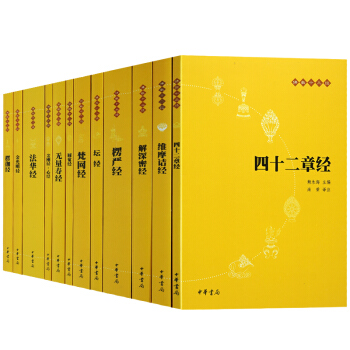

分册书名

1、《金刚经·心经》-具代表性及影响力的佛教经典

2、《无量寿经》-净土宗重要的经典

3、《圆觉经》-对华严宗、天台宗、禅宗有十分重要影响的佛经

4、《梵网经》-影响大的戒律经典

5、《坛经》-一部中国僧人撰写的佛经

6、《楞严经》-对中国佛教各宗各派都产生极其深刻影响的佛经

7、 《解深密经》-解说佛教深层涵义的佛经

8、《维摩诘经》-对中国佛教影响大的一部佛经

9、《楞伽经》-对禅宗有着重大影响的佛经

10、《金光明经》-护国利民之经

11、《法华经》-法华宗核心经典

12、《四十二章经》-我国早译出的佛教经典

内容介绍

佛教有三藏十二部经、八万四千法门,典籍浩瀚,博大精深,即便是专业研究者,用其一生的精力,恐也难阅尽所有经典。加之,佛典有经律论、大小乘之分,每部佛经又有节译、别译等多种版本,因此,大藏经中所收录的典籍,也不是每一部佛典、每一种译本都非读不可。因此之故,古人有“阅藏知津”一说,意谓阅读佛典,如同过河、走路,要先知道津梁渡口或方向路标,才能顺利抵达彼岸或避免走弯路;否则只好望河兴叹或事倍功半。《佛教十三经》编译的初衷类此。面对浩如烟海的佛教典籍,究竟哪些经典应该先读,哪些论著可后读?哪部佛典是必读,哪种译本可选读?哪些经论能体现佛教的基本精神,哪些撰述是随机方便说?凡此等等,均不同程度影响着人们读经的效率与效果。为此,我们精心选择了对中国佛教影响大、能体现中国佛教基本精神的十三部佛经,举凡欲学佛或研究佛教者,均可从“十三经”入手,之后再循序渐进,对整个中国佛教作进一步深入的了解与研究。

近几十年来,中国佛教作为中国传统文化的重要组成部分及其特殊的文化、社会价值逐渐为人们所认识,研究佛教者也日渐增多。而要了解和研究佛教,首先得研读佛典。然而,佛教名相繁复,义理艰深,文字又晦涩难懂,即便有相当文史基础和哲学素养者,读来也颇感费力。为了便于佛学爱好者、研究者的阅读和把握经中之思想义理,我们对所选录的十三部佛典进行了如下的诠释、注译工作:一是在每部佛经之首均置一“前言”,简要介绍该经之版本源流、内容结构、核心思想及其历史价值;二是在每一品目之前,都撰写了一个“题解”,对该品目之内容大要和主题思想进行简明扼要的提炼和揭示;三是采取义译与意译相结合的原则,对所选译的经文进行现代汉语的译述。这样做的目的,是希望它对原典的阅读和义理的把握能有所助益。当然,这种做法按佛门的说法,多少带有“方便设施”的性质,但愿它能成为“渡海之舟筏”,而不至于沦为“忘月之手指”。

本书特点

1、与儒家“十三经”一样,“佛教十三经”所收入的是浩瀚佛经中经典的十三部经书。

2、本套佛经是国内一套原文、题解、注释、译文兼具的“佛教十三经”,适合广大喜爱阅读佛经的普通读者阅读。

3、本套丛书主编赖永海先生在佛教界素有“北方(方立天)南赖(赖永海)”之称,为南京大学博士生导师,是“赖家军”的“领军人物”,在中国佛教界具有很高的知名度。

4、 “佛教十三经”自面市以来,均有很好的销售量。本次推出的全套装,外面包以函套,结集出版,包装精美,携带方便,更满足于广大读者送礼所需。

编辑推荐

国以人为本,人以心为本。和谐人文,清净人心。

1.与儒家“十三经”一样,“佛教十三经”所收入的是浩瀚佛经中经典的十三部经书。

2.本套佛经是国内一套原文、题解、注释、译文兼具的“佛教十三经”,适合广大喜爱阅读佛经的普通读者阅读。

3.本套丛书主编赖永海先生在佛教界素有“北方(方立天)南赖(赖永海)”之称,为南京大学博士生导师,是“赖家军”的“领军人物”,在中国佛教界具有很高的知名度。

7.“中华经典藏书”中的《金刚经·心经·坛经》、《地藏经·药师经》均有很好的销售量,本套佛经的系列推出,更将受到广大读??效率与

内容简介

各类小本般若经的编译与流传中,以《金刚经》与《心经》颇具代表性与影响力。般若经的核心思想是“空”。但佛教所说的“空”,非一无所有之“空”,而是以“缘起”说“空”,亦即认为,世间的万事万物,都是条件(“缘”即“条件”)的产物,都会随着条件的变化而变化。条件具备了,它就产生了(“缘起”);条件不复存在了,它就消亡了(“缘灭”)。世间的一切事物,都不是一成不变的,而是一个念念不住的过程,因此都是没有自性的,无自性故“空”。《金刚经》和《心经》作为般若经的浓缩本,“缘起性空”同样是其核心思想,但二者又进一步从“对外扫相”和“对内破执”两个角度去讲“空”。《金刚经》的“对外扫相”思想集中体现在“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这个偈句上,对内破执则有“应无所住而生其心”这一点睛之笔;《心经》则是以“色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识亦复如是。”来对外破五蕴身,以“心无挂碍”来破心执。两部经典都从扫外相、破心著的角度去说“空”。

精彩书评

★佛教有三藏十二部经、八万四千法门,典籍浩瀚,博大精深,即便是专业研究者,用其一生的精力,恐也难阅尽所有经典。加之,佛典有经律论、大小乘之分,每部佛经又有节译、别译等多种版本,因此,大藏经中所收录的典籍,也不是每一部佛典、每一种译本都非读不可。因此之故,古人有“阅藏知津”一说,意谓阅读佛典,如同过河、走路,要先知道津梁渡口或方向路标,才能顺利抵达彼岸或避免走弯路;否则只好望河兴叹或事倍功半。《佛教十三经》编译的初衷类此。面对浩如烟海的佛教典籍,究竟哪些经典应该先读,哪些论著可后读?哪部佛典是必读,哪种译本可选读?哪些经论体现佛教的基本精神,哪些撰述是随机方便说?凡此等等,均不同程度影响着人们读经的效率与效果。为此,我们精心选择了对中国佛教影响大、能体现中国佛教基本精神的十三部佛经,举凡欲学佛或研究佛教者,均可从“十三经”入手,之后再循序渐进,对整个中国佛教作进一步深入的了解与研究。

近几十年来,中国佛教作为中国传统文化的重要组成部分及其特殊的文化、社会价值逐渐为人们所认识,研究佛教者也日渐增多。而要了解和研究佛教,首先得研读佛典。然而,佛教名相繁复,义理艰深,文字又晦涩难懂,即便有相当文史基础和哲学素养者,读来也颇感费力。为了便于佛学爱好者、研究者的阅读和把握经中之思想义理,我们对所选录的十三部佛典进行了如下的诠释、注译工作:一是在每部佛经之首均置一“前言”,简要介绍该经之版本源流、内容结构、核心思想及其历史价值;二是在每一品目之前,都撰写了一个“题解”,对该品目之内容大要和主题思想进行简明扼要的提炼和揭示;三是采取义译与意译相结合的原则,对所选译的经文进行现代汉语的译述。这样做的目的,是希望它对原典的阅读和义理的把握能有所助益。当然,这种做法按佛门的说法,多少带有“方便设施”的性质,但愿它能成为“渡海之舟筏”,而不至于沦为“忘月之手指”。

——某网友

目录

金刚经

法会因由分一

善现启请分第二

大乘正宗分第三

妙行无住分第四

如理实见分第五

正信希有分第六

无得无说分第七

依法出生分第八

一相无相分第九

庄严净土分第十

无为福胜分第十一

尊重正教分第十二

如法受持分第十三

离相寂灭分第十四

持经功德分第十五

能净业障分第十六

究竟无我分第十七

一体同观分第十八

法界通化分第十九

离色离相分第二十

非说所说分第二十一

无法可得分第二十二

净心行善分第二十三

福智无比分第二十四

化无所化分第二十五

法身非相分第二十六

无断无灭分第二十七

不受不贪分第二十八

威仪寂净分第二十九

一合理相分第三十

知见不生分第三十一

应化非真分第三十二

心经

查看全部↓

精彩书摘

此段简单地示说了如何降心离相,把须菩提所问的“云何应住”、“云何降伏其心”这两件事,再细说明。佛陀回答须菩提的问题,指出重要的就是要发“四心”:一、广大心的平等观,不拣择优劣亲疏,灭度一切众生之类,令其降伏凡圣九流的分别心;二、胜心,使众生皆断除烦恼,了生脱死,而入无余涅槃。但灭度众生的菩萨大悲心行,必须与般若无相相应,要这样降伏其心,安住其心。发悲愿为本的菩提心,才能成就名副其实的菩萨;三、无对待心,视一切众生平等无差别,因为众生本就是“性空”的;四、无颠倒心,菩萨心无四相,即没有我、人、众生、寿者四相之分别计较。又菩萨若能用般若妙智,照了性空本无四相,名降伏其心,否则非菩萨。

……

前言/序言

佛教有三藏十二部经、八万四千法门,典籍浩瀚,博大精深,即便是专业研究者,用其一生的精力,恐也难阅尽所有经典。加之,佛典有经律论、大小乘之分,每部佛经又有节译、别译等多种版本,因此,大藏经中所收录的典籍,也不是每一部佛典、每一种译本都非读不可。因此之故,古人有“阅藏知津”一说,意谓阅读佛典,如同过河、走路,要先知道津梁渡口或方向路标,才能顺利抵达彼岸或避免走弯路;否则只好望河兴叹或事倍功半。《佛教十三经》编译的初衷类此。面对浩如烟海的佛教典籍,究竟哪些经典应该先读,哪些论著可后读?哪部佛典是必读,哪种译本可选读?哪些经论能体现佛教的基本精神,哪些撰述是随机方便说?凡此等等,均不同程度影响着人们读经的效率与效果。为此,我们精心选择了对中国佛教影响大、能体现中国佛教基本精神的十三部佛经,认为举凡欲学佛或研究佛教者,均可从“十三经”人手,之后再循序渐进,对整个中国佛教作进一步深入的了解与研究。

用户评价

说实话,这套书的厚度和内容量是相当可观的,对于日常忙碌的上班族来说,可能无法在短时间内消化。但我发现,它最巧妙的地方在于其模块化的结构——每一部经文都是一个相对独立而又紧密相连的知识单元。这意味着,我可以根据自己当前的心绪和疑惑,选择性地切入。比如,当我感到内心纷扰时,我会打开有关于“心”的探讨的篇章,那里的白话译文往往简洁有力,直指问题核心;而当我需要更宏大的世界观时,则会翻阅涉及宇宙论和因果律的经文,这时候注释的详尽就显得至关重要。中华书局的版本在细节上的人性化设计令人赞叹,比如每一部经文的篇幅划分,都便于碎片化的时间利用。它不是一本让你快速得到答案的书,而是一本陪伴你一生,随着你阅历增长而不断焕发新意的“活”的经典集成。它的价值,在于提供了一种系统化的思维框架,去审视人世间的各种“有为法”。

评分这套“十三经”的汇编,对于系统性学习佛教义理的人来说,简直是如获至宝。它的价值不仅在于收录了数量可观的重量级经典,更在于它提供了一种宏观的视角。我花了一个周末的时间,专门去比较《楞严经》与《坛经》在心性论上的异同,发现如果仅凭各自的白话译文,很容易得出截然不同的结论。但得益于这套书详尽的互文注释,我能清晰地看到两者在不同侧重点上的辩证关系,这对于理解佛教内部思想的演变和融合至关重要。中华书局的出版质量,从排版细节上就能体现出来——字体大小适中,行间距处理得当,即便需要长时间进行对比阅读,眼睛也不会感到酸涩。更难得的是,它对不同版本的引用和考证都做了清晰的标注,这种严谨的学术态度,使得读者在阅读时拥有了极高的信任度,深知自己所接触的是经过多方检验的准确信息,而非坊间流传的讹误之词。

评分我必须承认,在入手这套书之前,我对佛经的理解一直停留在零散的片段认知上,偶尔在一些心灵鸡汤式的文章中看到只言片语。但拥有这套系统整理的版本后,我的认知结构发生了根本性的变化。它不仅仅是十三部经典的简单堆砌,更像是一个精心设计的学习路径图。尤其是对《无量寿经》这类侧重净土思想的经典,其白话译文的处理,极大地消弭了古代语境中对“彼岸世界”描述的神秘感,使得教义中的愿力和实践方法变得具体可行。我惊喜地发现,注释部分对一些历史背景的补充,比如某个宗派的兴起或衰落如何影响了对某部经典的阐释,这些“题外话”恰恰是理解经文深层意图的关键钥匙。这套书的深度,在于它能引导读者从“信”的层面过渡到“解”的层面,继而引发对自身生命状态的深刻反思,而这一切都建立在扎实可靠的文本基础之上。

评分这本厚重的典籍,光是捧在手里就能感受到一股沉甸甸的历史与智慧的重量。我特地选购的是中华书局的版本,冲着它严谨的校注和清晰的排版。拿到书后,果然没有让我失望,装帧精美,纸张质地考究,即便是反复翻阅,也不会觉得费力。我印象最深的是它对原文的细致处理,那些看似晦涩难懂的古文,在旁边的注释下变得豁然开朗。特别是对于一些关键的佛学术语,译者并没有简单地给出白话解释,而是深入考证了其在不同历史时期的流变和深层含义。这种做学问的态度,让人肃然起敬。我花了大量时间去对比不同篇章的译文,发现即便是同一段经文,在“白话译文”这一栏,也能感受到译者在力求“信、达、雅”之间取得微妙平衡的匠心。它不是那种一目了然的快餐读物,更像是一座需要耐心攀登的知识宝库,每走一步,都有新的发现和感悟。我尤其欣赏它在不同经典之间的贯通与参照,这让原本独立的教义体系,在读者心中形成了一个有机的整体,远比单独阅读某一部经书要深刻得多。

评分我原本以为这套书会是那种枯燥的学术工具书,只适合专业人士在案头供奉,没想到实际阅读体验出乎意料地流畅和引人入胜。我最欣赏的是它在“注释”和“白话译文”之间构建的桥梁。很多时候,我们读古文最大的障碍在于理解语境和文化背景,而这套书恰恰在这方面做得极其到位。例如,在阐述某些禅宗机锋时,注释部分会适时地引出当时高僧大德的公案作为佐证,一下子就将抽象的理论拉回到了具体的人间情境中,让那些“顿悟”的瞬间变得可感、可触。白话译文的选取也很有章法,它没有过度地“现代化”或“口语化”,而是保持了一种庄重而又平易近民的语调,读起来既能体会原典的韵味,又不会因为佶屈聱牙而产生阅读疲劳。这套书真正做到了“通俗而不流俗”,让一个初涉佛学领域的读者,也能鼓起勇气去触碰那些看似高不可攀的佛法核心。我将它放在床头,睡前读上几页,总能带着一种平静的心绪进入梦乡。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有