具体描述

编辑推荐

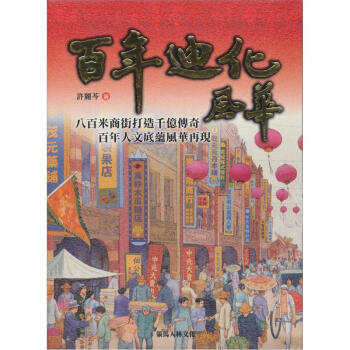

八百米商街打造千億傳奇百年人文底蘊風華再現無論時代如何嬗遞,迪化老街所扮演的角色一直深深影響著台灣,陪伴著無數人度過熱鬧繁華的歲月,它曾經叱?風雲,並從未湮滅在精采的歷史舞台上……

1.貨運集散中心:茶葉、南北貨、中藥材的進出口,為布匹市場地位奠定雄厚基礎。

2.建築紛呈多元:從傳統的閩南式建築,到洋樓、仿巴洛克、現代主義,呈現台灣經歷的多元文化

3.信仰兼容並蓄:除了到霞海城隍廟拜月老,台灣最古老的禮拜堂大稻埕教堂、李春生紀念教堂也坐落於此。

4.傳承百年美味:一炮而紅的林合發油飯、賣麵炎仔、永樂雞捲、米苔目、杏仁露等古早味仍在巷弄間飄香。

5.獨領文藝風騷:當年引領台灣人的「新文化運動」,仍能在大稻埕中找到當時的足跡。

6.時髦休閒娛樂:露天歌廳、戲院、布袋戲街等,是當時生活中重要的一環。

7.年貨百年風華:稀有的南北貨、中藥材,只有這裡找得到,店家細數最實用的買辦年貨訣竅。

内容简介

迪化街,這條有著老台北人共同記憶的街道,在轉型為年貨大街的同時,也是許多台灣知名企業的扎根地。從布匹、南北貨集散地,到孕育台灣商界、多元歷史文化風貌,迪化街仍蘊含台灣發展不可或缺的養分。

本書分為兩篇。第一篇為「迪化商賈百年風雲」,分四大章。布商起家──「迪化幫」開疆記,介紹台灣早期的紡織產業,及從迪化街發跡或有淵源的紡織業富商;撐起台灣經濟半邊天──紅頂商人群像,細述台灣重要的知名企業重要人物,深入了解不同領域的企業在迪化街的發跡過程;大稻埕貴族──仕紳商賈遺痕,帶讀者走入歷史的隧道,回顧影響大稻埕早期歷史發展的重要人物;頭家開講──在地店家物語,則是介紹迪化街或大稻埕內幾個代表人物及店家,從中可一窺不同領域的發展特色。

第二篇為「細探迪化世紀風華」,從產業、建築、宗教、美食、文化娛樂,以及巡遊年貨大街攻略等面向切入,以在地新風貌的視角,介紹探索這條傳奇商街的多元面貌。

本書並大量刊登了珍貴的歷史圖象,讀者可以輕鬆遙想當年景況;而精緻雋永的長型插畫──「迪化街復原想像圖」,是為了營造獨特的歷史氛圍,帶領讀者探本溯源,實地了解迪化街的文化底蘊。本書囊括了台灣重要商界傳奇人物的發跡過程,以及台灣熱鬧獨特的店家與美食,可說是是台北第一街「迪化街」最完整翔實的歷史、文化、實況全紀錄,也是台灣讀者不可錯過的一本精彩佳作!為了讓更多的設計發光,本書收錄了世界各地的閱覽空間設計案例,全書以精彩大圖呈現,將全球從建築到室內空間、從人文到生活的美學創意、從現代設計的角度提供了無限的空間概念平台,讓創意進入生活無限延伸。

作者简介

許麗芩,淡江大學歷史系畢業,擁有約20年出版撰文相關經驗,現為自由文字工作者。曾經擔任《大地地理雜誌》、《國家地理雜誌》(National Geographic Magazine繁體中文版)、《探索人文地理雜誌》等資深撰文及主編。 相關作品有臺北市政府《臺北畫刊》、臺北縣(新北市)政府《Show 北縣》、臺中市政府《悅讀大臺中》特約撰文,市政書《軟硬兼施?脫胎換骨》(二冊)、《向上的城市》、《臺北市民的100堂幸福學分》及《臺北,美好城市備忘錄》;企劃撰文及主編《臺北城市相簿》、《分享民墅》、《桃氣神仙里長伯》等書;曾經獲得金鼎獎最佳報導獎入圍及主編,《桃氣神仙里長伯》並榮獲2010年國家出版獎佳作。目录

〈推薦序〉

莊永明 台北市文獻委員會副主任委員/台灣文史專家

〈走讀大稻埕 閱覽迪化街〉

顏忠賢 實踐大學建築系副教授/建築設計與裝置藝術家

〈夢或史詩劇場的奢侈──關於「百年迪化風華」的種種繁華與滄桑……〉

葉倫會 前海關博物館館長/台灣文史專家

〈《百年迪化風華》之作──「有為者亦若是」〉

鄭錦洲 國策顧問

〈做人不怕出身低〉

謝哲青 飛碟電台《哲青遊天下》主持人/文史工作者

〈重回迪化的美好年代〉

〈序〉

台灣紅頂商人的搖籃──八百米商街的百億身價

第一篇:金脈湧動臥虎藏龍

迪化商賈百年風雲

導言

(一)布商起家──「迪化幫」開疆記

勤儉誠信的企業典範──台南幫(侯雨利、吳修齊、吳尊賢、高清愿)

迪化街養成的台灣企業家──新光集團(吳火獅家族)

迪化幫紡出台灣金庫

(二)撐起台灣經濟半邊天──紅頂商人群像

台灣外貿的先驅──義裕行到台鳳集團(謝成源)

老街上的食品地標──聯華食品(李國衡、李開源)

台灣畜牧業與連鎖通路合璧──光泉集團(汪水泉、汪賜發)

西進中國的台商企業指標──旺旺集團(蔡衍明)

台灣精神的實踐者──義美食品(高騰蛟家族)

攻占「生活」大餅──南僑集團(陳其志、陳飛龍)

台灣飼料業與養殖業的尖兵──中日企業集團(林坤鐘)

台灣觀光休閒娛樂新版圖──六福村(莊福、莊秀石、莊豐如)

大稻埕正港黑手企業家──阿瘦皮鞋(羅水木、羅榮岳)

台灣庶民小吃的國際連鎖品牌──鬍鬚張(張炎泉、張永昌)

樂活有氧好菌多──養樂多公司(陳重光)

(三)大稻埕貴族──仕紳商賈遺痕

大稻埕開基人物──林藍田與林右藻

世紀政商豪門──辜顯榮家族

稻江首富和北台茶葉貿易濫觴──李春生與杜德

大稻埕的英雄少年──吳文秀

大稻埕第一代茶葉大亨──陳天來

(四)頭家開講──在地店家物語

百年茶香傳餘韻──有記名茶(王連源)

蒜頭伯的公益「生意經」──義和蔥蒜行(柯慶元)

服務鄉梓──春元行(陳鳳揚)

充滿藥香的長形街屋──永盛藥行(戴銘錫)

忠於原味的記憶座標──波麗路餐廳(廖水來、廖聰麒)

真心無敵「女廟公」──霞海城隍廟(陳文文)

第二篇:年貨大街深度巡禮

細探迪化世紀風華

導言

(一)商貿集散中心 製茶業·中藥材·南北貨·布帛·什貨、老行業

(二)建築紛呈多元 最早建築風格──傳統閩南式·華美氣派──洋樓式建築

中西合璧──仿巴洛克式·簡約素樸──現代主義式(前期)

(三)信仰兼容並蓄 霞海城隍廟·慈聖宮·法主公廟·大稻埕教會·李春生紀念教堂

(四)傳承百年美味 波麗路餐廳·李亭香餅店·江記華隆商行·林合發油飯·永樂雞捲大王·

賣麵炎仔·民樂旗魚米粉·呷二嘴米苔目粉粿·茂豐杏仁露·滋生青草店·姚德和青草號·

正發青草鋪·佳興魚丸店·妙口四神湯

(五)獨領文藝風騷

大稻埕新文化運動:蔣渭水遺跡·文化沙龍·轉角都是歷史

消失的粉味──藝旦與酒家文化·大稻埕「扮戲」

(六)年貨百年風華

如何選購年貨(香菇、干貝、烏魚子、金針乾、鮑魚、臘肉……等)

年貨大街推薦店家

【拉頁】

·陳敏明空照圖拉頁

A面:1995年大稻埕區域圖(1995年)·B面:台北101大樓VS.新光摩天大樓(2007年)

·迪化街拉頁圖

A面:迪化老街古今模擬對照圖·B面:迪化街區域景點VS.大稻埕大事紀

前言/序言

用户评价

我必须说,这本书的文笔功底深厚得令人惊叹。语言的运用非常讲究,时而如清泉般流畅自然,时而又像老酒一样醇厚浓郁。它不是那种华丽辞藻堆砌的文字,而是充满了生活智慧和历史沉淀的语言艺术。作者对细节的捕捉能力极强,无论是对某个物件的描摹,还是对某种情感瞬间的捕捉,都显得精准而富有张力。特别是那些环境描写,简直是教科书级别的存在,寥寥数语就能勾勒出一个栩栩如生的场景,让人忍不住想反复品读。这本书的阅读体验,更像是在欣赏一幅精心绘制的工笔画,每一笔都透露着匠心。

评分这本书的叙事手法真是让人耳目一新。作者在开篇就将我们带入了一个充满烟火气的市井图景,那种老成都的韵味扑面而来,让人仿佛能闻到空气中飘散的茶香和麻辣味。情节推进得张弛有度,既有大时代背景下的宏大叙事,又不失小人物的细腻情感。我特别喜欢他对人物内心世界的刻画,那种纠结、挣扎和最终的释然,都处理得极其到位。读到后半部分,角色之间的命运交织,那种宿命感和偶然性相互作用,让人感慨万千。它不像有些历史小说那样刻板说教,而是非常生活化地展现了那个时代的风貌,让人在阅读中不知不觉地沉浸其中,仿佛亲身经历了一段岁月。

评分从读者的角度来看,这本书的情感冲击力非常强。它没有刻意煽情,但那种由内而外散发出的真挚情感,却能轻易地触动人心最柔软的部分。尤其是那些关于亲情、友情和爱情的描绘,真实得让人心疼。作者对人性幽微之处的洞察,让人感到既熟悉又陌生,仿佛在书中看到了自己或身边人的影子。有时候,我甚至会为某个角色的遭遇感到难过,为他们的选择感到惋惜,这种强烈的情感共鸣,是衡量一部小说是否成功的关键标准之一。这本书做到了,它不仅仅是一个故事,更是一次情感的洗礼。

评分这本书的结构设计非常巧妙,它采用了多线索叙事的结构,将不同人物的命运巧妙地串联起来。起初,可能会觉得有些复杂,但随着阅读的深入,你会发现所有的线索最终都汇聚成了一条奔腾的大河,那种“原来如此”的豁然开朗感,是阅读过程中最大的惊喜之一。这种结构不仅丰富了故事的层次感,也让读者能够从不同角度去审视那个时代的变迁。作者似乎对历史的脉络有着深刻的理解,他没有简单地堆砌史料,而是将历史的重量巧妙地融入到角色的选择和命运中,让人在阅读故事的同时,也对历史有了更深层次的思考。

评分我尤其欣赏作者在处理社会议题时的那种克制与深刻。书中涉及到的许多关于人性和社会变迁的探讨,都没有被简单粗暴地标签化,而是以一种非常温和但有力的笔触呈现出来。比如,对于传统与现代的冲突,书中并没有简单的二元对立,而是展示了它们之间复杂的融合与拉扯。这种 nuanced 的处理方式,使得这本书的思考深度远超一般的通俗小说。读完之后,很多情节和人物形象依然在脑海中挥之不去,它们激发了我对自身生活和所处时代的一些反思,这大概就是一本优秀作品的价值所在吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![魔法覺醒(平裝) [A Discovery of Witches] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16012823/rBEIC0_C4f4IAAAAAAC2ljFtLvQAAAMiAHVLPUAALau219.jpg)

![模式化工作術:用25%的時間完成75%的工作 [テンプレート仕事術] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16015334/rBEIC0_C-G4IAAAAAAA8aHaGfOMAAAMtwCgTSwAADyA012.jpg)

![林良爺爺的30封信 [9歲以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16032938/rBEHZVBIOAMIAAAAAAAleJGQi7wAABEEwD-_ScAACWQ748.jpg)

![環遊世界八十天 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16035882/5387efbeNe5fd7988.jpg)