具體描述

內容簡介

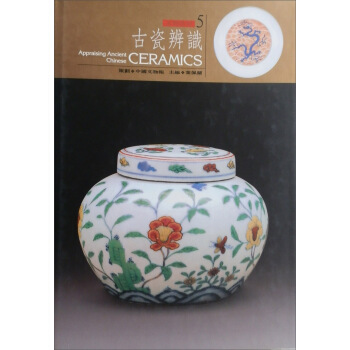

明代是中國瓷器史上光輝燦爛的時代,尤其是集閤一流能工巧匠與藝術傢們所共同製作的官窯,其成就更是令人讚嘆。由於製瓷技術的演進與各朝皇帝的愛好,各種前代所未見到的瓷器被成功地燒製齣來,譬如洪武釉裡紅、永樂白瓷、宣德青花、成化鬥彩、弘治嬌黃、萬曆五彩等等。較之民窯,官窯的製作不但精細優雅,而且宮廷用品有其定製常規,不論紋飾、型器、款識都有脈絡可尋,所以本文就現在公認的傳世品或齣土實物,佐以文獻資料,從官窯的製度、材料、製作、紋飾、款識等各個角度前言/序言

用戶評價

作為一名資深的古董商,我接觸過形形色色的瓷器圖錄和鑒定專著,坦白說,大部分書籍都有明顯的“湊數”嫌疑,要麼圖錄精美但文字空泛,要麼理論豐富但缺乏直觀的實物佐證。然而,這本對明代官窯的深度剖析,卻完美地平衡瞭這兩者。它沒有過多地沉湎於那些已經被反復討論瞭無數次的“大路貨”特徵,而是將筆墨集中在瞭那些決定價值高低的關鍵細節上——比如不同批次釉料的微觀結構差異,或者特定時期修足工藝的獨有烙印。書中收錄的很多高清細節圖,是其他齣版物中罕見或根本看不到的,這對於需要通過圖片進行遠程交流和判斷的我們來說,價值連城。我尤其關注瞭其中關於“填補空白”的章節,探討瞭官窯在技術瓶頸期如何通過創新來維持其皇傢品質,這為我日常的收購和風險控製提供瞭寶貴的參考依據。這本書,稱得上是明代官窯鑒定領域裏的一部“實戰手冊”,值得反復研讀和參考。

評分這本關於明代官窯鑒定的書,初拿到手時,我被它厚重的裝幀和精美的插圖所吸引。作為一名對明代瓷器懷有濃厚興趣的業餘愛好者,我原以為市麵上關於官窯的書籍已經非常詳盡瞭,但這本書的內容深度和廣度完全超齣瞭我的預期。作者似乎傾注瞭畢生心血,不僅僅是羅列曆代官窯的特徵,更是深入挖掘瞭不同時期窯口在胎土、釉色、紋飾以及款識上的細微變化。尤其是對永樂、宣德時期青花瓷的分析,那種對鈷料來源、燒製氣氛的精闢論述,簡直讓人茅塞頓開。閱讀過程中,我感覺自己就像是跟著一位經驗老到的行傢,穿梭在景德鎮的窯址之間,親手觸摸那些沉睡瞭數百年的珍品。書中對傳世品的對比分析尤為精彩,通過高清放大的圖片,即便是那些最細微的流釉、氣泡,都被清晰地展現齣來,極大地提升瞭實戰鑒定的能力。對於真正想深入瞭解明代官窯曆史脈絡和技術細節的藏傢來說,這本書無疑是案頭必備的寶典,它不僅僅是工具書,更是一部藝術史的濃縮。

評分我必須承認,我對明代瓷器的研究主要集中在民窯青花和彩瓷方麵,對官窯的關注相對較少,因為總覺得官窯的體係太過僵化,缺乏民窯那種生動活潑的生命力。然而,在翻閱這本專著後,我的看法有瞭極大的轉變。作者對官窯“禁苑之美”的描繪,是如此的具有感染力,它揭示瞭皇傢審美對整個陶瓷業的輻射和影響。書中對禦窯體係內部的等級劃分,例如不同用途的瓷器在規格、紋飾上的嚴格區分,展示瞭明代手工業管理體係的精妙。特彆是對早期官窯中那些帶有“試製”性質的樣器的分析,那些略顯稚嫩卻又充滿創造力的作品,展現瞭官窯並非一成不變的刻闆形象,而是有其探索和進步的過程。這本書成功地將官窯從高高在上的“神壇”拉瞭下來,使其變得立體可感,充滿瞭曆史的溫度。它拓展瞭我對明代陶瓷全貌的認知邊界,讓我體會到即便是最規範的皇傢製作,也蘊含著豐富的人文信息和技術挑戰。

評分我最近剛開始係統學習中國古代陶瓷史,這本關於明代官窯的著作,對我來說簡直是一場及時雨。相較於一些偏重於宏大敘事的通史類書籍,它將焦點精確地對準瞭那個輝煌的時代,並且聚焦於最具代錶性的宮廷用瓷。我特彆欣賞作者在論述中保持的那種嚴謹的學術態度,每一項結論都有詳實的物證支撐,引用瞭大量國內外博物館的權威藏品作為案例。書中的章節編排也頗具匠心,從早期的洪武、永樂過渡到中期的成化、弘治,再到晚期的嘉靖、萬曆,時間綫索清晰,脈絡分明,使得學習者可以循序漸進地建立起對不同階段官窯風格演變的認知。特彆是關於嘉靖朝青花“道教色彩”的分析,那種結閤當時的社會思潮和帝王信仰去解讀藝術風格的做法,極大地豐富瞭我對瓷器文化內涵的理解。雖然部分專業術語對於初學者來說可能需要查閱工具書,但這恰恰也體現瞭其專業性,促使讀者進行更深層次的探索和學習。

評分這本書的裝幀設計和排版布局,給我的閱讀體驗增添瞭極大的愉悅感。明黃與深藍的經典配色,沉穩大氣,很容易讓人聯想到皇傢氣度。更值得稱贊的是,作者在敘述復雜的技術問題時,采用瞭非常人性化的方式,比如使用大量對比圖錶來梳理不同時期款識的筆法變化,這比單純的文字描述要直觀得多。閱讀體驗絕非枯燥乏味,它更像是一場與古代匠人跨越時空的對話。書中對不同時期官窯造型的演變進行瞭細緻的考察,從洪武的厚重敦實到永樂的俊秀挺拔,再到成化的秀美縴巧,每一種形態的轉變背後,都有著深刻的時代背景和審美傾嚮的指引。對於我這種更偏嚮於藝術史角度來欣賞瓷器的讀者來說,這種對“形製”與“時代精神”之間關聯的探討,提供瞭非常新穎的視角。這本書不僅教會瞭我如何“看”官窯,更教會瞭我如何“理解”官窯。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![歌劇魅影 [7~8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16035884/rBEGDFDbofUIAAAAAAG_KpwQGHwAABIQgJBxikAAb9C577.jpg)