具体描述

编辑推荐

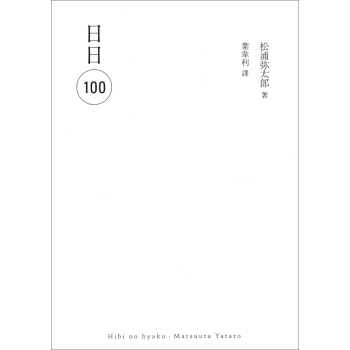

一百件物品,有一百個日子。一百個日子,蘊藏一百種美好。

内容简介

《日日(100)》作者為日本《生活手帖》總編輯,同時也是文字工作者、書店經營者。

親自攝影、撰文,呈現他反覆思量、千挑萬選的一百件隨身心愛物品。

「一切到最後,只要知道我和誰來往就行了。自己究竟是什麼樣的人?」安德烈.布賀東(AndréBreton)在《娜嘉》(NADJA,一九二八年)一書開頭這麼說。

他接下來寫道:『想了解一個人,只要知道他往來的任何一個親近朋友,就能窺探出此人的本性,略知一二。至少看得出他是哪一種人。』

《日日(100)》中我選出日常生活中愛不釋手的一百件物品,信手寫出我和這些物品共處的點滴、相遇的情境、情感與記憶等。這些包括十分親近、彷彿老朋友一樣的物品,也有像剛認識的新朋友的物品。

從理所當然的隨身物品,到小心珍藏的寶物,再次拿在手上,細細端詳,心底會浮現什麼樣的故事呢?這是非常愉悅、幸福的經驗。故事令人感動,而感動,就是一種真實。換句話說,本書的內容便是我寫下這些物品真實的一面。

和自己心愛的物品面對面,認真凝視,就像追溯自己與物品間維繫的那條情感線,偶爾那條剪不亂理還亂的細線突然被解開,能確認隱藏許久的關係,真的很棒。因為,無論什麼樣的關係,必定都有美好的一面。

於是我心想,說穿了,一切只要知道我跟誰來往就行了。

我到底是個什麼樣的人?從這本書開始認識我的人,相信一定能找到這個問題的答案。」

作者简介

松浦彌太郎,1965年出生於東京。現任日本《生活手帖》總編輯,同時也是書商、作家。著有《本業失格》、《松浦彌太郎隨筆集──口哨三明治》、《口哨目錄》、《最糟也最棒的書店》、《輕輕鬆鬆生活哲學》、《今天也要用心過生活》、《嶄新的理所當然》《謝謝你》、《旅行的所在》、《找到你的工作好感覺:松浦彌太郎的舒服工作術》等作品。

1992年成立販賣舊雜誌和專業書籍的「m&co;。booksellers」。

1994年於赤坂「Huckleberry」內設置書店。1997年將店面遷移至中目黑。

2000年創立以兩噸重貨車為載具的移動書店「m&co;。travelingbooksellers」。

2002年與GENERALRESEARCH的創辦人暨設計師小林節正於中目黑共同開設「COWBOOKS」。

2003年於南青山DragonflyCAFE開設「COWBOOKS」二號店。

2007年擔任日本老牌生活雜誌《生活手帖》總編輯。

葉韋利,1974年生,水瓶座。

慣於跳躍式思考的隱性左撇子。

現為專職主婦譯者,熱愛翻譯工作。

享受低調悶騷的文字cosplay與平凡充實的生活。

内页插图

目录

前言卡片盒與卡片紙

檜木漆碗與湯匙

美國原住民的護身符

Henry Beguelin的皮夾

中村正常的《隕石之床》

村上新開堂的餅乾

勞力士金色不倒翁

露西.黎的生活哲學

古董直尺

以丁丁為範本

古董拼布毯

溫莎&牛頓的水彩顏料組

梭羅的書桌

橄欖油

《接龍》

老奶奶眼鏡

Martin NY

菓匠花桔梗寒冰

種子島的本種子剪

《在路上》與《北回歸線》

乾燥玫瑰花

卡培谷(Capay Valley)的蜂蜜

Dr·Bronner’s的有機神奇皂

《生活手帖》與生活類雜誌

彩虹色鉛筆

舊餅乾盒

Levi’s

山葡萄藤籃

麵包刀

雅美遜族的曬衣夾

辻まこと的《畫文集.山之聲》、《流逝的阿達默》

雪莉.歐森的陶器

宮脇賣扇庵的扇子

雨靴

MAROBAYA的布巾

Anglepoise的桌燈

SMYTHSON的通訊錄

始祖鳥的Alpha LT防水風衣

仲村旨和的木砧板

Olivetti的打字機

高村光太郎的《山之四季》

小村雪岱的木版畫

J·M·Weston的「GOLF」系列

拆信刀

長谷川まみ的湯匙

派翠西亞.克潭的「小卡片」

愛爾蘭麻紗手帕

found object 失物

Collins英英辭典

JamesLock的巴拿馬帽

馬口鐵火車

鄭惠中師傅的日常便服

Rainbow夾腳拖

海倫·K·尼爾森的《來自古國的新信件》

Aesop護手霜

箱根鑲嵌木藝茶罐

頂級美麗諾羊毛衫

いせ辰的禮金袋

portport press的卡片

抱膝小精靈

便當盒

法蘭克的鞋

R·E·LOAD郵差包

北大路魯山人的《料理王國》

June Taylor

KOALOHA的烏克麗麗

中目黑的沙發

玻璃花瓶

保羅.哈爾頓的襯衫

南部鐵器茶壺

岩本素白的隨筆

教會區的彩虹超市

Brooks Brothers的扣領襯衫

原版照片

代官山Hillside Pantry的鮪魚三明治

當做地圖的口袋筆記本

Charles & Ray Eames的矮凳

Old Town的棉質西裝外套

理察·布羅提根的詩集

WESTIN的枕頭

dosa的開襟毛衣

Rose Café 的健康穀片

愛馬仕的捲軸筆記本

FALKE的襪子

卡爾文·湯姆金斯的《杜象》

花草茶

百利金#

書桌清潔刷

前田夕暮的《早晨,描繪一片藍》

聖塔瑪莉亞諾維拉古龍水

伊吹山陳熟艾

木地山系列木偶娃娃

喀什米爾羊毛衫

Au Bon Vieux Temps的果醬

HANRO四角褲

New Balance

安德烈·柯特茲的《Day of Paris》

圍裙

《高村光太郎詩集》

鏟子與耙子

關於我

用户评价

这本书的语言风格简直是一场文字的盛宴,我用了整整一个下午才勉强读完前三分之一,因为我不得不频繁地停下来,去咀嚼那些句子的结构和词语的选取。作者的叙事节奏非常缓慢,像是一台老式胶片放映机,一帧一帧地打磨着每一个场景和心绪的波动。他似乎对“瞬时”这个概念有着近乎偏执的关注,将每一个瞬间拉伸、剖析,直到你感觉自己完全嵌入了那个场景之中。我尤其欣赏他对于环境描写的细腻程度,比如光线如何穿过窗棂在木地板上投下斑驳的阴影,空气中弥漫的灰尘如何随着微风的流动而跳舞。这种写法完全颠覆了我对传统小说叙事的认知,它不追求情节的跌宕起伏,而是专注于内在世界的细微震颤。每一次阅读都像是一次深度的冥想训练,逼迫你暂时放下外界的喧嚣,去倾听自己内心深处那些微弱的声音。我感觉自己仿佛被拖入了一个巨大的、缓慢旋转的万花筒里,每一个视角的变化都揭示了日常生活中被我们忽略的复杂纹理。

评分从结构上看,这本书的组织方式极其反传统,它不像是一条清晰的河流,更像是一张由无数细小支流交织而成的网。章节之间的衔接非常松散,有时候你会觉得前一页还在描述一个具体的动作,下一页就跳跃到了一个完全不相干的哲思片段,但奇怪的是,当你把它们放在一起看时,它们又通过某种隐秘的情感或意象线索奇迹般地联系起来了。这要求读者必须全程保持高度的专注力,甚至需要一些“主动构建意义”的参与感。我尝试着做过笔记来梳理脉络,但很快就放弃了,因为一旦试图用逻辑去约束它,那种流动的美感就瞬间崩塌了。这本书更像是作者对他一段时间内所捕捉到的零散心绪和观察的“碎片化打捞”,然后用一种近乎诗意的方式进行重新排列。这种非线性的阅读体验,初看会让人感到困惑,但一旦你接受了它的游戏规则,你会发现这种跳跃性反而更贴近人真实的思维模式——那些片段式的灵光一现,才是构成我们“日日”生活的主体。

评分这本书的封面设计简直是视觉的享受,那种略带做旧感的米白色纸张,配上几个极其简约的黑色汉字“日日”,一下子就抓住了我的眼球。我通常对这种极简主义的审美没什么抵抗力,总觉得里面蕴含着某种深沉的力量。翻开内页,纸张的质地也出乎意料地好,墨水不会洇开,阅读体验非常顺滑。装帧的工艺看得出是下了功夫的,书脊的线装非常牢固,即便是经常翻阅,也不用担心会散架。我特别喜欢它在排版上的克制感,字间距和行距都拿捏得恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。我本来以为“日日”这个名字会指向某种流水账式的记录,但当你真正沉浸其中,你会发现每一个字符的摆放、每一个段落的留白,都在向你传达一种关于“时间流逝”的哲学思考。它不是那种需要你一口气读完的畅销书,更像是一个需要你慢慢品味、时常停下来思考的伙伴。那种触感,那种视觉上的干净利落,已经先声夺人地为接下来的阅读定下了一种宁静而又充满期待的基调。我甚至舍不得用任何标记笔在上面做笔记,生怕破坏了它本身的完整性和美感。

评分关于这本书的情感基调,我必须说它非常克制,甚至有些疏离感。作者似乎永远站在一个略微抽离的视角,冷静地观察着他所描绘的一切,没有过度的渲染,没有矫揉造作的抒情。这让初读的读者可能会觉得有些“冷”,缺乏传统小说所追求的那种强烈的情感共鸣或代入感。然而,正是这种冷静,使得情感的爆发点,一旦出现,就显得无比珍贵和有力。那些极少数被着重描写的瞬间,比如一场突如其来的雨、一个不经意的眼神交汇,因为之前大量的铺垫和克制,它们所携带的重量感是惊人的。这本书不是在取悦读者,它甚至有些“傲慢”,它要求你主动去寻找隐藏在平淡之下的情绪暗涌。对我而言,这是一种高级的情感交流方式——它尊重读者的智力和感受力,相信读者有能力从细微之处捕捉到深层的情感张力,而不是被作者直接灌输。读完之后,心中留下的是一种绵长而悠远的淡淡的惆怅,而非一时的激动。

评分这本书最让我感到震撼的是它对“存在感”的探讨,尽管书里并没有直接出现那些宏大的哲学词汇。作者似乎在通过描绘那些最平凡无奇的日常物品和重复性行为,来反问“我们是如何确信自己活着的”。比如,他对“开门”这个动作的描写,细致到包括了手掌与门把手的接触力度、锁芯转动的细微声响,以及门被推开时空气流动的变化。这些描述的冗长和极致的细节化,反而产生了一种“去熟悉化”的效果,让你重新审视自己习以为常的动作。读完之后,我走路时会不自觉地留意自己脚踩在地面的摩擦感,喝水时会去分辨水流过喉咙的不同感受。它没有提供任何答案,但它像一把锋利的手术刀,将日常生活的表皮切开,露出了下面那些关于“我在哪里,我在做什么”的永恒疑问。这本书的价值不在于它告诉你什么,而在于它让你在合上书本后,开始用一种全新的、被强迫性的觉知状态去观察这个世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![色彩遊戲 [4~6歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16052267/rBEQWFE39NEIAAAAAABspVjd78oAABo5gNerlsAAGy9775.jpg)

![神奇擦寫書:交通工具 [0~3歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16052948/5387efc4N150d8b10.jpg)

![HelloKitty找不同系列2:快樂生活篇 [4歲以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16053003/rBEQWFFPxXsIAAAAAAFMfLzfkE8AACxVABKDGAAAUyU473.jpg)