具体描述

内容简介

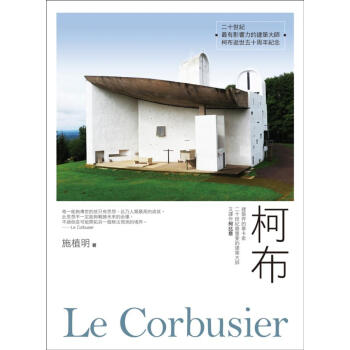

◎向大師致敬!柯布(Le Corbusier)逝世五十周年紀念◎建築專業必讀!建築領域不可不知的傳奇人物

◎建築旅行必讀!三百多張圖照,跟著建築大師環遊世界

「追溯他的作品,更令我深深震懾於他作品的神祕力量。」

--安藤忠雄

「柯布的建築是以旅遊、觀察、實習所學到的活的建築。」

--漢寶德

「一個能夠傳世的就只有思想,此乃人類較高的成就。此思想不一定能夠戰勝未來的命運,不過倒是可能開拓另一個無法預測的境界。」

--Le Corbusier

安藤忠雄等現代建築大師談柯布

「1965年4月,不准日本人出國旅行的禁令解除後,我隨即獨自一人踏上生平頭一次的歐洲之旅。……為的就是想見到——也就是旅行最重要的目的——柯布本人。……追溯他的作品,更令我深深震懾於他作品的神祕力量。我一定要透過親眼看見他的作品,來弄清楚那股力量。」

--安藤忠雄(Tadao Ando)

「在哈佛研究所就讀時,柯布的作品和文章,在我們的自學過程中,佔有最重要的地位。幾乎每個同學都對他的《全集》滾瓜爛熟。」

--1960年羅馬獎得主邁可.葛雷弗(Michael Graves)

「我也和當時其他英國人一樣,認為柯布是最偉大也具有象徵性的現代主義代表性人物。」

--威廉.林(William S. W. Lin)

●小小亮點:柯布與《小王子》的作者曾經相遇

在南美航空公司的安排下,讓柯布乘坐齊柏林飛船航行整個南美洲大陸,包括阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、巴西、巴拿馬大瀑布、安地斯山脈以及熱帶雨林區,其中的駕駛員之一是後來撰寫《小王子》的作者安東尼?聖艾修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)。——引自本書第111頁

●大師現身:來自愛因斯坦&畢卡索的讚賞

?柯布在美國訪問期間,到普林斯頓拜會愛因斯坦時,向物理大師展示黃金比模矩,並獲得讚賞:「有了這種整體比例的語言,要做出不好看的東西,將變得很困難且複雜,做得好反而是容易與自然的事。」——引自本書第150頁

?畢卡索在柯布的陪伴下,參觀仍在施工的馬賽公寓工地現場,之後還有興趣到事務所參觀建築設計的操作過程。得到繪畫泰斗的讚許,讓柯布興奮不已。——引自本書第155頁

◎柯布就是柯比意……

柯布(Le Corbusier,1887-1965,簡稱Corbu),又譯做科比意、柯比意,全譯名為勒柯布季耶、勒柯布西耶,本名查理-艾杜阿.江耐瑞(Charles-Edouard Jeanneret)。Le Corbusier原是筆名,後來反成為他最為世人熟知的名字。他是一個非建築科班出身的建築大師,尤其是對於學建築的人而言,不曉得這位大師就如同是學藝術的人不知道畢卡索一樣不可思議。

身為現代建築第一代大師,他不僅在現代建築運動的發展過程中扮演革命先驅的角色,且才華洋溢,集建築師、城市規畫師、畫家、雕刻家、作家、思想家與煽動者於一身,堪稱為二十世紀建築領域中具有有影響力的人物。

◎居住空間的革命,建築史的旅行

柯布生於瑞士,成年後大部分時間是居住在巴黎,並周遊世界許多國家。他是作家、思想家、畫家、雕刻家、建築師以及城市規畫師;他透過不斷繪畫與建築的實驗,並注意「新技術」的動向,最後試圖在都市的層面,尋找新的形式,解決人的居住問題,因此他也是一位社會關懷者。二十世紀大概少有建築師是如此跨領域地關心人類的問題。

國外有關柯布的書不勝枚舉,他的作品與思想也成為著名的建築史論學者的研究議題。尤其是柯布本身也勤於寫作表達理念,自己出版的著作就超過五十本以上,因此他在身分證職業欄填寫的不是建築師,而是「文人」。

本書以年代為主軸,透過柯布少年的成長過程、旅行的學習經驗、初期在家鄉的發展以及定居巴黎之後展開的輝煌職業生涯,以這些波折的過程配合每個時期的重要作品與主要思想,作全面性的介紹,提供讀者對這位大師有兼具廣度與深度的認識。

◎珍貴史料+三百多張圖照

作者整理了涵蓋柯布各個層面的年表,使本書更具完整性與參考價值。作者除了前往柯布故居,並走訪許多他的作品所在地,拍得現場照片;還親赴巴黎的柯布基金會(Fondation Le Corbusier),挑選許多難得一見的史料照片、手稿等資料,在本書中一一呈現。

作者简介

施植明法國國家建築師文憑(巴黎拉維列特建築學院)。現任台灣科技大學建築系教授、建築思維研究室主持人。著有:《閱讀巴黎》、《建築省思》、《台北建築MAP》、《路易斯康 建築師中的哲學家》等,並譯有許多建築相關書籍。

目录

【前言】二十世紀的建築傳奇人物──柯布01 少年的啟蒙教育

克紹其裘/自然與幾何/建築的召喚

02 行萬里路的自我學習

北義大利之旅/維也納之旅/巴黎之旅/德國之旅/東方之旅

03 從挫敗中學習的創業經驗

面對挫敗的勇氣/獨立職業的建築生涯/多方嘗試的成長/多米諾住宅/許沃柏別墅

04 現代建築的迷思

純粹主義/新精神雜誌/二○年代的都市計畫構想

05 現代的生活機器模組

純粹主義的別墅/貝沙克工人住宅/新精神館/五項要點/四種構成/兩幢理想的別墅

06 從住宅到宮殿

國際聯盟總部大廈/現代建築國際會議/莫斯科──尋找現代的太陽王/莫斯科消費合作社中央聯合會總部/光輝城市/蘇維埃宮

07 放眼世界的建築視野

光明住家/瑞士館/救世軍收容中心/南美洲之旅/阿爾及利亞/美國之旅/巴西現代建築的種子

08 逼上梁山:建築與革命

魯雪住家/社會主義理想/從房屋工業化到地域性構造技術/新時代展覽館

09 大戰期間的鬥士

維奇政府/雅典憲章/推動建築革新的營造師議會

10 戰後重建的憧憬

聖迪耶都市規畫/聯合國總部/庫魯切特住家/黃金比模矩/馬賽集合住宅單元/宏香教堂

11 伯樂與千里馬的結合

建城的時代背景/規畫師的選取/規畫成員的替換/亞美德城/紡織工會大樓/秀丹別墅/沙拉拜住家/柯布的昌地迦規畫/行政中心區公共建築/半個世紀的考驗

12 滿手接得、滿手施捨

拉圖瑞特修道院/飛利浦展覽館/無限成長的美術館/卡本特視覺藝術中心/來自各方的肯定/費米尼/壯志未酬/ 張開手紀念碑/回歸自然

【後記】開拓生活空間傳世思想的播種者

建築論述的傳統/社會聲譽的建立/建築理念的宣揚/不滿情緒的抒發/建築思想的分享/空間改革的鬥士

索引

年表

著作

謝誌

圖片出處

用户评价

作为一名对现代设计史抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我一直在寻找一本能够真正深入浅出解读柯布西耶复杂思想脉络的著作。这本书的排版结构显然经过了精心设计,它没有采用那种枯燥的编年史叙事,而是通过一系列相互关联的主题单元,构建了一个立体的知识网络。我特别欣赏它在介绍其理论体系,比如“新建筑五点”或是“模度”(Modulor)系统时所采取的图解方式,那些清晰的剖面图和概念草图,一下子就点亮了我对抽象概念的理解。这本书的叙事节奏把握得极佳,总能在关键时刻插入一些鲜为人知的轶事或者当时的社会背景分析,使得人物形象更加丰满立体,而不是一个高高在上的符号。它成功地将冰冷的钢筋混凝土,注入了人性的温度和哲学的思辨。

评分我必须指出,这本书在视觉呈现上的大胆尝试令人印象深刻。它没有完全遵循传统建筑书籍的刻板印象,而是巧妙地融入了现代主义的动态美学。例如,有些章节的版面设计就模拟了柯布西耶后期建筑中那种错落有致的体块感,阅读路径本身也变成了一种空间体验。对我这个非专业人士来说,最难得的是,它没有用晦涩的专业术语将读者拒之门外,而是用一种富有诗意和洞察力的语言,引导我们去理解为什么某些结构如此重要,为什么他对居住的单元有了如此革命性的定义。它激发了我重新审视身边日常建筑环境的欲望,让我开始用一种全新的、更具批判性的眼光去看待我们习以为常的“家”和“城市”。这本书的价值,在于它成功地将一位大师的遗产,转化为了一场触手可及的、引人深思的智力冒险。

评分这本书的整体氛围营造得非常成功,它不仅仅是知识的堆砌,更像是一场精心策划的展览。我几乎能从文字和图片的交织中,感受到二十世纪初欧洲思想界的风起云涌,以及柯布西耶如何以一种近乎偏执的姿态去挑战和重塑既有的城市形态。它让我思考,在他那个时代,面对急速的工业化进程和城市蔓延,他内心深处的焦虑与他对“光、空间、秩序”的狂热追求是如何相互作用的。作者的笔触既有学术的严谨性,又充满了人文关怀,没有将他神化,而是展现了一位伟大天才在探索未知领域时所经历的挣扎、争议和最终的突破。这让阅读过程充满了探索的乐趣,仿佛我正在与那位伟大的先行者并肩行走在未来的蓝图之中。

评分这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,那种强烈的几何线条与光影的对比,一下子就抓住了我的眼球。我当时在书店里一眼就被它吸引住了,那种扑面而来的现代主义气息,让人忍不住想立刻翻开它,去探究这位“建筑界的毕加索”究竟是如何用他的构思塑造我们今天所生活的世界的。装帧的质感也非常好,拿在手里沉甸甸的,透露出一种对内容本身的尊重。我特别留意了字体和版式的选择,清晰、克制却又不失力量感,仿佛在无声地诉说着柯布西耶那革命性的建筑哲学。虽然我还没有完全读完,但仅仅是翻阅目录和前言,就已经能感受到编辑团队在梳理他复杂而庞大的一生时的用心良苦。它不仅仅是一本关于建筑的书,更像是一件精心打磨的艺术品,预示着里面蕴含的知识密度与美学深度。我已经迫不及待地想沉浸其中,去体验那种跨越时代的思想碰撞了。

评分这本书的装帧和印刷质量实在令人赞叹,每一页的色彩还原度都非常精准,尤其是一些早期的手稿和色彩研究图,那种近乎油画般的质感,让人感觉仿佛能触摸到大师指尖的温度。我特别喜欢它在细节处理上的考究,比如书脊的处理方式,既稳固又美观,可以平整地摊开阅读,这对于研究建筑图纸和平面布局的读者来说简直是福音。翻阅时,我注意到纸张的选择非常考究,厚度适中,既能承载复杂的图像信息,又不会显得过于笨重。这让我联想到柯布西耶本人对材料的执着追求,这本书本身似乎也在实践着他“形式追随功能”的理念——它在功能上是完美的阅读工具,在形式上亦是一种视觉享受。这种对实体媒介的尊重,在现在这个电子书盛行的时代显得尤为珍贵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有