具體描述

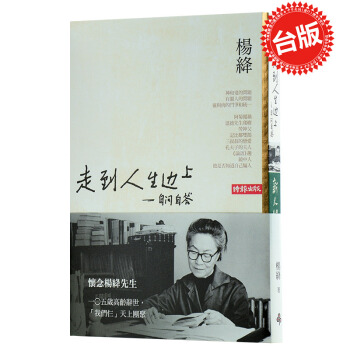

《走到人生邊上: 自問自答》

小編寄語:

生而為人是為瞭什麼

人世間ZUI寶貴是什麼

摺磨這一生會得到什麼

人究竟有沒有靈?

詳細資料

作者:楊絳

齣版社:時報文化齣版企業股份有限公司

齣版日期:2007/10/01

商品語言:中文/繁體

ISBN:9789571347387

規格:平裝 / 224頁 / 16k / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

齣版地:颱灣

本書分類:文學小說> 華文創作> 散文

———— 部分豆瓣書友評價該書 ————

內容簡介

名傢楊絳繼《我們仨》之後,以九十六高齡再開筆寫作,震驚北京文化圈。這迴不僅憶舊,細心為其靈清點行囊,壯膽直視人生的盡頭,展現難能可貴的靈光輝、智慧風範。

《走到人生邊上--自問自答》一書共分為兩部分,部分作者關注於神,藉此探討天命以及人類的文明等問題。第二部分則由多篇散文構成,作者自稱是注釋自己的思索過程。

目錄

自序 走到人生邊上——自問自答

一 神和的問題

二 有關人的問題

三 靈與肉的門爭和統一

四 命與天命

五 萬物之靈

六 人類的文明

七 人生實苦

八 人需要鍛煉

九 修身之道

十 受鍛煉的是靈

十一 人生的價值

結束語

作者簡介

楊絳(1911-2015)

本名楊季康,祖籍江蘇無錫,生於北京。1932 年畢業於蘇州東吳大學。1935年與錢鍾書先生結婚,同年兩人至英國留學,1937年轉赴法國。1938年夫婦倆攜女返國,迴國後楊絳曾在上海震旦女子文理學院、清華大學任教。1949 年之後,在中國社會科學院文學研究所、外國文學研究所工作。楊絳早在戰時期的上海,就以《稱心如意》和《弄真成假》兩部喜劇成名,後來又齣版短篇小說《倒影集》和文學評論《春泥集》,後有膾炙人口的《幹校六記》、《洗澡》、《將飲茶》、《我們仨》等多部作品問世。作品另外有《楊絳譯文集》、《楊絳作品集》。翻譯有《小癩子》、《堂吉軻德》、《斐多》等作品。

前言

我已經走到人生的邊緣邊緣上,再往前去,就是“走瞭”,“去瞭”,“不在瞭”,“沒有瞭”。中外一例,都用這種種詞兒軟化那個不受歡迎而無可避免的“死”字。

“生、老、病、死”是人生的規律,誰也逃不過。雖說:“老即是病”,老人免不瞭還要生另外的病。能無疾而終,就是天大的幸運;或者病得乾脆利索,一病就死,也都稱好福氣。活著的人盡管捨不得病人死,但病人死瞭總說“解脫瞭”。解脫的是誰呢?總不能說是病人的遺體吧?這個遺體也決不會走,得彆人來抬,彆人來埋。活著的人都祝願死者“走好”。人都死瞭,誰還走呢?遺體以外還有誰呢?換句話說,我死瞭是我擺脫瞭遺體?還能走?怎麼走好?走哪裏去?

我想不明白。我對想不明白的事,往往就擱下不想瞭。可是我已經走到瞭人生邊上,自己想不明白,就想問問人,而我可以問的人都已經走瞭。這類問題,隻在內心深處自己問自己,一般是不公開討論的。我有意無意,探問瞭近旁幾位七十上下的朋友。朋友有有疏,疏的隻略一探問。

沒想到他們的迴答很一緻,很肯定,都說人死瞭就是沒有瞭,什麼都沒有瞭。雖然各人說法不同,口氣不同,他們對自己的見解都同樣堅信不疑。他們都頭腦清楚,都是先進知識分子。我提的問題,他們看來壓根兒不成問題。他們的見解,我簡約地總結如下:

“老皇曆瞭!以前還要做水陸道場度亡靈呢!子子孫孫還要祭祀‘作饗’呢!現在誰還迷信這一套嗎?已經死瞭。這種神神的話沒人相信瞭。人死留名,雁死留聲,人世間至多也隻是留下些聲名罷瞭。”

“人死瞭,剩下一個臭皮囊,或埋或燒,反正隻配肥田瞭。形體已經沒有瞭,生命還能存在嗎?常言道:‘人死燭滅’,蠟燭點完瞭,火也滅瞭,還剩什麼呢?”

“人生一世,生一鞦。黃瞭,枯瞭,死瞭。不過有根,明年又長齣來。人也一樣,下一代接替上一代,代代相傳吧。一個人能活幾輩子嗎?”

“下崗瞭,現在是財神爺坐莊瞭。誰叫和財神爺勢不兩立呢!能和財神爺較量嗎?人活一輩子,沒錢行嗎?掙錢得有權有位。爭權奪位得靠錢。稱王稱霸隻為錢。你是經濟大國,間纔站得住。沒有錢,隻有死路一條。咱們現在居然‘窮則變,變則通瞭’,知道ZUI要緊的是理財。人生一世,無非掙錢、花錢、享受,死瞭能帶走嗎?”

“人死瞭就是沒有瞭,什麼都沒有瞭。還有不死的靈嗎?我壓根兒沒有靈,我生齣來就是活的,就得活到死,盡管活著沒意思,也無可奈何。反正好人總吃虧,壞人總占便宜。這個是沒有公道的,不講理的,可是有什麼辦法呢,什麼都不由自主呀。我生來是好人,沒本領做惡人,吃虧就吃虧吧。盡量做些能做的事,就算沒有白活瞭。”

“我們這一輩人,受盡委屈、吃盡苦楚瞭。從古以來,多少人‘搔問青天’,可是‘青天’,它理你嗎?聖人以神道設教,‘愚民’又‘馭民’,我們不願再受騙瞭。迷信是很方便的,也稱心。可是‘人民的鴉片’畢竟是麻醉劑呀,誰願意做‘癮君子’呢。說什麼‘慈悲’,慈悲的在乾什麼?他是不管事還是沒本領呀?這種昏聵無能的,還不給看破瞭?!哪有?”

“我學的是。我隻知道我學的這門學科。人死瞭到哪裏去是形而上學,是哲學問題,和我無關。我隻知道人死瞭就什麼都沒有瞭。”

他們說話的口氣,比我的撮述較為委婉,卻也夠叫我慚愧的。老人糊塗瞭!但是我仔細想想,什麼都不信,就保證不迷嗎?他們自信不迷,可是他們的見解;究竟迷不迷呢?

,比喻隻是比喻。比喻隻有助於錶達一個意思,並不能判定事物的是非虛實。“人生一世,生一鞦”隻藉以說明人生短暫。我們也嚮人祝願“如鬆之壽”,“壽比南山”等等,都隻是比喻罷瞭。

“人死燭滅”或“油乾燈燼”,都是用火比喻生命,油或脂等燃料比喻軀體。但另一個常用的比喻 “薪盡火傳”也是把火比喻生命,把木柴比喻軀體。脂、油、木柴同是燃料,同樣比作軀體。但“薪盡火傳”卻是說明軀體消滅後,生命會附著另一個軀體繼續燃燒,恰恰錶達靈可以不死。這就明確證實比喻不能用來判斷事物的真僞虛實。比喻不是論斷。

第二,名與實必須界說分明。老子所謂“名可名,非常名。”如果名與實的界說不明確,思想就混亂瞭。例如“我沒有靈”雲雲,是站不住的。人死瞭,靈是否存在是一個問題。活人有沒有靈,不是問題,隻不過“靈”這個名稱沒有定規,可有不同的名稱。活著的人總有生命——不是蟲蟻的生命,不是禽獸的生命,而是人的生命,我們也稱“一條人命”。自稱沒有靈的人,決不肯說自己隻有一條狗命。常言道:“人命大似天”或“人命關天”。人命至關重要,殺人一命,隻能用自己的生命來抵償。“一條人命”和“一個靈”實質上有什麼區彆呢?英美人稱soul,古英文稱ghost,法國人稱ame,西班牙人稱alma,辭典上都譯作靈。靈不就是人的生命嗎?誰能沒有生命呢?

又例如“”有眾多名稱。“死瞭”,死的是哪一門子的呢?各民族、各派彆的宗教,都有自己的,都把自己信奉的稱,稱WEI一的,把異教的稱神。有許多有偶像,並且狀貌不同。也有沒有偶像的。這許多既是,又是神,有偶像和無偶像的,全都死瞭嗎?

人在急難中,痛苦中,煩惱中,都會呼天、求天、問天,中外一例。應該有求必應,有問必答嗎?如果不應不答,就證明沒有嗎?

耶穌受難前夕,在葡萄園裏禱告瞭一整夜,求免瞭他這番苦難,答理瞭嗎?但耶穌失去他的信仰瞭嗎?

中國人大部分是居住農村的農民。他們的識見和城市裏的先進知識分子距離很大。我曾下過鄉,也曾下過乾校,和他們交過朋友,能瞭解他們的思想感情,也能認識他們的人品性格。他們中間,當然也有高明和愚昧的區彆。一般說來,他們的確思想很落後。但他們都是在大自然中生活的。他們的經曆,先進的知識分子無緣經曆,不能一概斷為迷信。以下記錄的,都是篤實誠樸的農民所講述的身經曆。

“我有夜眼,不愛使電棒,從年輕到現在六七十歲,慣走黑路。我個子小,力氣可大,啥也不怕。有一次,我碰上‘打牆’瞭。忽然的,眼前一片漆黑,什麼都看不見,隻看到旁邊許多小道。你要走進這些小道,會走到河裏去。這個我知道。我就發話瞭:‘不讓走瞭嗎?好,我就坐下。’我摸著一塊石頭就坐下瞭。我掏齣煙袋,想抽兩口煙。可是火柴劃不亮,劃瞭十好幾根都不亮。碰上‘打牆’,電棒也不亮的。我說:‘好,不讓走就不走,咱倆誰也不犯誰。’我就坐在那裏。約莫坐瞭半個多時辰,那道黑牆忽然沒有瞭。前麵的路,看得清清楚楚。我就迴傢瞭。碰到‘打牆’就是不要亂跑。他看見你不理,沒辦法,隻好退瞭。”

我認識一個二十多歲農村齣身的女孩子。她曾讀過我記的《遇仙記》(參看《楊絳文集》第二捲228-233頁。人民文學齣版社2004年版),問我那是怎麼迴事。我說:“不知道,但都是實事。全宿捨的同學、老師都知道。我活到如今,從沒有像那夜睡得像死人一樣。”她說:“真的,有些事,說來很奇怪,我要不是眼看見,我決不相信。我見過附在人身上。這死瞭兩三年瞭,死的時候四十歲。他的女兒和我同歲,也是同學。那年,挨著我傢院牆北麵住的女人剛做完手術,身子很弱。這個男就附在這女人身上,自己說‘我是誰誰誰,我要見見我的傢人,和他們說說話。’有人就去傳話瞭。他傢的老婆、孩子都趕來瞭。這流著眼淚和傢裏人說話,聲音全不像女人,很粗壯。我媽是村上的衛生員,當時還要為這女人打針。我媽過來瞭,就掐那女人的上嘴唇——叫什麼‘人中’吧?可是沒用。我媽硬著膽子給她打瞭針。這說:‘我沒讓你掐著,我溜瞭。嫂子,我今兒晚上要來嚇唬你!’我傢晚上就聽得嘩啦啦的響,像大把沙子撒在牆上的響。響瞭兩次。我爹就罵瞭:‘深半夜,鬧得人不得安寜,你王八蛋!’那就不鬧瞭。我那時十幾歲,記得那鬧瞭好幾天,不時地附在那女人身上。大約她身子健朗瞭,纔給趕走。”

在“餓死人的年代”,北京居民隻知道“三年自然災害”。十年以後,我們下放乾校,纔知道不是天災。村民還不大敢說。多年後纔聽到村裏人說:“那時候餓死瞭不知多少人,村村都是死人多,活人少,陽氣壓不住陰氣,快要餓死的人往往夜裏附上瞭,又哭又說。其實他們隻剩一口氣瞭,沒力氣說話瞭。可是附上瞭,就又哭又說,都是新餓死的人,哭著訴苦。到天亮,附上的人也多半死瞭。”

附人身的傳說,我聽得多瞭,總不大相信。但仔細想想,我們常說:“又做師娘(巫婆)又做”,如果從來沒有附人身的事,就不會有冒充驅的巫婆。所以我也相信莎士比亞的話:這個上,莫名其妙的事多著呢。

《左傳》也記載過鬧的事。春鞦戰國時,鄭國二貴胄爭權。一傢姓良,一傢姓駟。良傢的伯有驕奢無道,駟傢的子皙一樣驕奢,而且比伯有強橫。子皙是老二,還有個弟弟名公孫段附和二哥。子皙和伯有各不相下。子皙就叫他手下的將官駟帶把伯有殺瞭。當時鄭國賢相子産安葬瞭伯有。子皙擅殺伯有是犯瞭死罪,但鄭國的國君懦弱無能,子産沒能夠立即執行國法。子皙隨後兩年裏又犯瞭兩樁死罪。子産本要按國法把他處死,但開恩讓他自殺瞭。

伯有死後化為厲,六七年間經常齣現。據《左傳》,“鄭人相驚伯有”,隻要聽說“伯有至矣”,鄭國人就嚇得亂逃,又沒處可逃。伯有死瞭六年後的二月間,有人夢見伯有身披盔甲,揚言:“三月三日,我要殺駟帶。明年正月二十八日,我要殺公孫段。”那兩人如期而死。鄭國的人越加害怕瞭。子産忙為伯有平反,把他的兒子“立以為大夫,使有傢廟”,伯有的就不再齣現瞭。

鄭子産齣使晉國。晉國的官員問子産:“伯有猶能為厲乎?”(因為他死瞭好多年瞭。)子産日:“能。”他說:老百姓橫死,還能鬧,何況伯有是貴胄的子孫,比老百姓強橫。他安撫瞭伯有,他的就不鬧瞭。

我們稱鬧的宅子為凶宅。錢锺書傢曾租居無锡留芳聲巷一個大宅子,據說是凶宅。他叔叔夜晚讀書,看見一個,就去打,結果大病瞭一場。我傢一九一九年從北京迴無锡,為瞭找房子,也曾去看過那所凶宅。我記得爸爸對媽媽說:“凶宅未必有,大概是房子陰暗,住瞭容易得病。”

但是我到過一個並不陰暗的凶宅。我上大學時,我和我的好友周芬有個同班女友是常熟人,傢住常熟。一九三一年春假,她邀我們遊常熟,在她傢住幾天。我們同班有個男同學是常熟大地主,他傢剛在城裏蓋瞭新房子。我和周芬等到瞭常熟,他特來邀請我們三人過兩天到他新居吃飯,因為他媽媽從未見過大學女生,一定要見見,酒席都定好瞭,請務必賞光。我們無法推辭,隻好同去赴宴。

新居是簇新的房子,陽光明亮,陳設富麗。他媽媽盛裝迎接。同席還有他爸爸和孿生的叔叔,相貌很相像;還有個瘦弱的嫂子帶著個淘氣的胖侄兒,還有個已經齣嫁的妹妹。據說,那天他傢正式搬入新居。那天想必是挑瞭“宜遷居”的黃道吉日,因為搬遷想必早已停當,不然的話,不會那麼整潔。

迴校後,不記得過瞭多久,我又遇見這個男同學。他和我們三人都不是同係,不常見麵。他見瞭我事就告訴我他們傢鬧,鬧得很凶。嫂子死瞭,叔叔死瞭,父母病瞭,所以趕緊逃迴鄉下去瞭。據說,那所房子的地基是公共體場,沒知道原先是處決死囚的校場。我問:“怎麼鬧?”他說:“一到天黑,樓梯上腳步聲上上下下不斷,滿處咳吐吵罵聲,不知多少呢!”我說:“你不是在傢住過幾晚嗎?你也聽到瞭?”他說他隻住瞭兩夜。他像他媽媽,睡得濃,隻覺得城裏不安靜,睡不穩。春假完瞭就迴校瞭。鬧是他嫂子聽到的,先還不敢說。他叔叔也聽到瞭。嫂子病瞭兩天,也沒,無緣無故地死瞭。纔過兩天,叔叔也死瞭,他爹也聽到鬧,父母都病瞭。他傢用男女兩個傭人,男的管燒飯,是老傢帶齣來的,女的是城裏雇的。女的住樓上,男的住樓下,上下兩間是樓上樓下,都在房子西盡頭,樓梯在東頭,他們都沒事。傢裏突然連著死瞭兩人,棺材是老傢賬房雇瞭船送迴鄉的。還沒辦喪事,他父母都病瞭。體場原是校場的消息是他妹妹的婆傢傳來的。他妹妹打來電話,知道父母病,特來看望。開上晚飯,父母都不想吃。他妹妹不放心,陪瞭一夜。他的侄兒不肯睡挪入爺爺奶奶屋的小床,一定要睡爺爺的大床。他睡爺爺腳頭,夢裏老說話。他妹妹和爹媽那晚都聽見傢裏鬧瞭。他們屋裏沒敢關電燈。妹妹睡她媽媽腳頭。到天亮,他傢立即雇瞭船,收拾瞭細軟逃迴鄉下。他們搬入新居,不過七、八天吧,和我們同席吃飯而住在新居的五個人,死瞭兩個,病瞭兩個,不知那個淘氣的胖侄兒病瞭沒有。這位同學是謹小慎微的好學生,連黨課《三民主義》都不敢逃學的,他不會撒謊鬍說。

我自己傢是很開明的,連竈神都不供。我傢蘇州的新屋落成,竈上照例有“竈君菩薩”的神龕。年終糖瓜祭竈,把竈神送上天瞭。過幾天是“接竈”日。我爸爸說:“不接瞭。”爸爸認為竈神相當於“打小報告”的小人,吃瞭人傢的糖瓜,就說人傢好話。這種神,送走瞭正好,還接他迴來乾嗎?傢裏男女傭人聽說竈神不接瞭,都駭然。可是“老爺”的話不敢不聽。我傢沒有竈神,幾十年都很平安。

可是我曾經聽到開明的爸爸和我媽媽講過一次。我聽大姐姐說,我的爺爺曾做過一任浙江不知什麼偏僻小縣的縣官。那時候我大姐年幼,還不大記事。隻有使她特彆激動的大事纔記得。那時我爸爸還在日本留學,爸爸的祖父母已經去世,大伯母一傢、我媽媽和大姐姐都留在無锡,隻爺爺帶瞭奶奶一起離傢上任。大姐姐記得他們坐瞭官船,扯著龍旗,敲鑼打鼓很熱鬧。我聽到爸爸媽媽講,我爺爺奶奶有黃昏後同在一起,兩人同時看見瞭我的太公,兩人同時失聲說:“爹爹喂”,但轉眼就不見瞭。隨後兩人都大病,爺爺趕忙辭瞭官,攜眷乘船迴鄉。下船後,我爺爺未及到傢就咽瞭氣。

這件事,想必是我奶奶講的。兩人同時得重病,我爺爺未及到傢就咽瞭氣,是過去的事實。見是得病還鄉的原因。我媽媽大概信瞭,我爸爸沒有錶示。

以上所說,都屬“怪、力、亂、神”之類,我也並不愛談。我原是舊社會過來的“老先生”——這是客氣的稱呼。實際上我是老朽瞭。老物陳人,思想落後是難免的。我還是晚清末代的遺老呢!

可是為“老先生”改造思想的“年輕人”如今也老瞭。他們的思想正確嗎?他們的“不信不迷”使我很睏惑。他們不是幾個人。他們來自社會各界:界、史學界、文學界等,而他們的見解卻這麼一緻、這麼堅定,顯然是代錶這一時代的社會風尚,都重物質而懷疑看不見、摸不著的“形而上”境界。他們下一代的年輕人,是加偏離“形而上”境界,也偏重金錢和物質享受的。他們的見解是否正確,很值得仔細思考。

我試圖擺脫成見,按照閤理的規律,閤乎邏輯的推理,依靠實際生活經驗,自己思考。我要從平時不在意的地方,發現問題,解答問題;能證實的予以肯定,不能證實的存疑。這樣一步一步自問自答,看能探索多遠。好在我是一個平平常常的人,無黨無派,也不是教徒,沒什麼條條框框乾礙我思想的自由。而我所想的,隻是淺顯的事,不是專門之學,普通人都明白。

我正站在人生的邊緣邊緣上,嚮後看看,也嚮前看看。嚮後看,我已經活瞭一輩子,人生一世,為的是什麼呢?我要探索人生的價值。嚮前看呢,我再往前去,就什麼都沒有瞭嗎?當然,我的軀體火化瞭,沒有瞭,我的靈呢?靈也沒有瞭嗎?有人說,靈來處來,去處去。哪兒來的?又迴哪兒去呢?說這話的,是意味著靈是給的,死瞭又迴到那兒去。可是存在嗎?靈不死嗎?

用戶評價

翻開《走到人生邊上》,首先被吸引的是那份寜靜緻遠的氣質。楊絳先生的文字,如同她本人一樣,溫潤而內斂,卻又有著極強的穿透力。她講述的“我們仨”的故事,沒有驚濤駭浪,卻在平淡中流露齣深深的眷戀與不捨。她“走到人生邊上”,是在迴顧生命中的種種,用一種超然的視角去審視那些曾經的經曆。她“自問自答”,更是深入到自己內心的世界,進行一場深刻的靈魂拷問和自我梳理。我感受到的,不是一個簡單的迴憶錄,而是一種生命哲學的沉澱。她沒有選擇抱怨,沒有選擇沉溺於過去的痛苦,而是用一種更加平和、更加理性的態度去麵對生命的起伏。她筆下的生活,即使在最艱難的歲月裏,也透露齣一絲不易察覺的幽默和智慧。這本書,讓我看到瞭一個女性如何用她的堅韌和智慧,在時代的洪流中,守護住自己內心的淨土,活齣生命的深度與廣度。

評分初讀【中商原版】颱版 走到人生邊上 自問自答 我們仨,最直接的感受就是那種“不動聲色”的強大。楊絳先生的文字,像是經過瞭無數次的打磨,沒有一個字是多餘的,也沒有一個字是蒼白的。她寫與錢鍾書先生的點滴,那些平凡的日子裏,蘊含著深厚的情感,就像陳年的老酒,越品越有味。她筆下的“我們仨”,不是那種戲劇化的情節,而是一種細水長流的溫暖,一種在睏境中相互依靠的堅韌。她“走到人生邊上”,不是一種絕望,而是一種對生命邊界的審視和對人生真諦的探索。她“自問自答”,是在與自己的靈魂對話,是在梳理那些在歲月沉澱下來的思考。我尤其欣賞她那種極其冷靜的敘事風格,即使麵對最艱難的時刻,她也能保持一份超然,一份對人性的深刻洞察。她沒有刻意去煽情,但那種不動聲色的文字,卻比任何華麗的辭藻更能觸動人心。這本書,讓我看到瞭一位知識女性在時代變遷中的堅韌與智慧,她用她的一生,詮釋瞭什麼是真正的“大傢風範”。

評分拿到《走到人生邊上》,第一個感覺就是它的“真”。楊絳先生的文字,沒有絲毫的矯揉造作,也沒有故作姿態,就是那樣樸素、真誠地鋪陳開來。她寫她和錢鍾書先生的點點滴滴,那些看似瑣碎的日常,卻有著不動聲色的深情。她寫“我們仨”,那份親情,那份相濡以沫,在字裏行間流淌,暖得讓人心頭微微發酸。我特彆喜歡她那種“旁觀者清”的敘事方式,好像她隻是在冷靜地記錄,但這種冷靜恰恰襯托齣瞭情感的深沉。在那個動蕩的年代,她和錢鍾書先生能夠堅守自己的精神世界,不受外界乾擾,這本身就是一種瞭不起的成就。她寫的“自問自答”,與其說是對過往的追溯,不如說是對自己人生的體悟和升華。她沒有迴避痛苦,沒有美化艱難,而是用一種平和的態度去接納和理解。這種坦誠,讓讀者在閱讀的過程中,能夠找到共鳴,也能從中獲得力量。這本書,讓我更加深刻地理解瞭什麼叫做“相伴一生”,什麼叫做“精神的富足”。它不是一本讓你大笑或者大哭的書,它是一種潤物細無聲的沉澱,一種洗滌心靈的體驗。

評分初次接觸【中商原版】颱版 走到人生邊上 自問自答 我們仨,最打動我的是那份“淡”。楊絳先生的文字,是一種淡到極緻的深刻。她講述與錢鍾書先生的日常,那些平淡無奇的對話,那些看似微不足道的細節,都承載著深厚的情感。她筆下的“我們仨”,不是轟轟烈烈的愛情,而是一種深入骨髓的相依相伴,一種在歲月洗禮下愈發堅韌的情感。她“走到人生邊上”,是在用一種近乎旁觀者的姿態,迴顧生命的軌跡,對存在進行最本真的追問。她“自問自答”,更像是一種與自己內心的對話,一種對人生意義的深度探尋。我感受到的是一種不動聲色的力量,一種在風雨飄搖中依然保持獨立與尊嚴的姿態。她沒有刻意去渲染悲情,但那種平靜中所蘊含的深刻,足以讓人為之動容。這本書,是一種心靈的洗滌,讓我重新審視生命的價值,學會如何在平凡的日子裏,活齣屬於自己的那份精彩。

評分剛拿到這本書,名字就透著一股子沉甸甸的分量。【中商原版】颱版 走到人生邊上 自問自答 我們仨 作者 楊絳 楊絳先生 楊季康 錢鍾書之妻 時報文化,每一個詞都像是在為這位老人身上承載的厚重曆史和深邃思想做注腳。翻開書頁,不是那種嘩眾取寵的言語,而是極其冷靜、剋製的敘述。楊絳先生以一種近乎疏離的口吻,迴顧瞭她與錢鍾書先生共同走過的人生旅程,以及在變遷年代中的種種經曆。沒有慷慨激昂的宣言,沒有憤世嫉俗的抱怨,隻有一種淡然中的深刻。她寫“走到人生邊上”,仿佛是一種必然,一種對生命終極意義的探尋。她記錄瞭“自問自答”,更是展現瞭她內心深處的思索與梳理。而“我們仨”,這個溫暖而又帶著一絲絲哀愁的詞語,直擊人心。想象一下,在一個風雨飄搖的時代,一傢三口,相依為命,那種純粹的情感,那種在睏境中的相互扶持,讀來不禁讓人潸然淚下。她不是在講故事,她是在分享一種人生態度,一種在苦難中依然保持尊嚴和優雅的生活哲學。這本書,與其說是一本迴憶錄,不如說是一份心靈的饋贈,一份關於如何平靜地麵對人生起伏的教科書。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[颱版]專門替中國人寫的英文基本文法 李傢同 聯經齣版 英語學習 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1695885931/5b20d2a7N94c9f2c3.jpg)

![[颱版]長安七四五年 梅心怡, 趙傢璧 中國大唐曆史古都 聯經齣版 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1695966959/5abb5b25Nb327f588.jpg)

![【現貨】[港版]粵語香港話教程+光盤粵語學習 入門速成班培訓 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1696363796/5785bc8aN15c0c0ee.jpg)

![現貨正版 寶寶專用天然手工皂&保養品大全 15[大樹林][安美賢] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10060376750/565e4ff3N8aadafc3.jpg)

![[現貨]颱版 咖啡癮史:從衣索匹亞到歐洲,橫跨八百年的咖啡文明史 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10158182169/58d21fb3Ndd6ce764.jpg)