具体描述

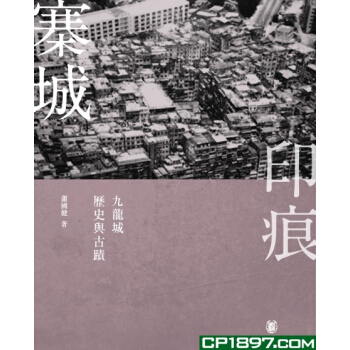

本書是作者研究九龍寨城歷史多年的成果,以簡潔的文字,介紹九龍寨城的沿革、寨城內外之古蹟文物、古廟等。另外,又向讀者展示寨城附近四條湮沒之村落:衙前圍村、蒲崗村,竹園村與大磡村,為九龍寨城的歷史與古蹟作了梗概的論述。

用户评价

尽管我现在还未深入阅读《寨城印痕--九龙城历史与古迹》,但单凭书名,我就联想到了太多关于香港文化传承的议题。我一直觉得,每一个地方的古迹,都承载着一个民族或者一个时代的集体记忆。九龙城,尤其是它曾经的特殊历史时期,无疑是香港独特性格形成的重要组成部分。我设想,这本书会不会从一个更广阔的文化视角来审视九龙城的历史与古迹?比如,它会不会探讨九龙城在香港本土文化形成过程中的影响?会不会分析那些古老的建筑风格,是如何融合了东西方文化元素,最终形成了独特的“港式”美学?我也会好奇,书中是否会涉及一些关于民间传说、地方风俗,甚至是与九龙城相关的艺术创作。毕竟,文化不仅仅体现在物质层面的建筑,更深植于人们的生活方式和精神世界。我期待这本书能够带我走进九龙城深处,去感受它不仅仅是砖瓦石块的堆砌,更是一种活着的文化基因。

评分我一直对历史档案和地方志这类书籍情有独钟,它们就像是时间胶囊,能够将过去的美好与沧桑定格。看到《寨城印痕--九龙城历史与古迹》这本书,我立刻就想到了那些埋藏在历史尘埃中的故事。虽然我还没来得及品读,但我脑海中已经构筑了一个画面:作者是不是像一位细致入微的考古学家,在文献的海洋中搜寻,在历史的碎片中拼凑,为我们呈现一个真实、立体、有血有肉的九龙城?我设想,书中会不会引用一些当年的珍贵文献,比如旧报纸的报道、官方的档案,甚至是当事人的回忆录?这些一手资料的出现,无疑会为九龙城的历史增添无数真实的光彩。我也会期待,作者是否能够将那些冰冷的史实,用生动有趣的语言串联起来,让我们仿佛置身于那个年代,亲眼见证历史的发生。对于一本讲述历史与古迹的书,我最看重的是它的真实性和故事性,我希望这本书能够在这两方面都给我带来惊喜。

评分我对这本书的期待,很大一部分来自于“港台原版进口”这几个字。总觉得,原汁原味的港台出版物,在视角和内容上,往往会有更独特的深度和广度。尤其是在讲述香港的历史与古迹时,那种本地视角下的叙述,会更加贴近事实,也更能捕捉到那些微妙的情感和细节。我一直以来都对香港的殖民时期历史,以及它在近代中国发展史中的特殊地位充满兴趣。九龙城,特别是曾经的九龙城寨,无疑是这段复杂历史中最具代表性的一个符号。我设想,这本书可能不仅仅是罗列一些建筑和事件,而是会深入挖掘九龙城在不同历史时期,例如英国殖民时期,又或是香港社会转型过程中所扮演的角色。它会不会探讨城寨的法律地位的演变?会不会分析城寨与周边地区的社会经济联系?会不会提及那些在九龙城发生过的,对香港乃至整个地区都产生过影响的重要事件?我期待的是一种能够让我感受到历史厚重感,并且能够引发深刻思考的阅读体验。

评分说实话,我最近对老建筑和城市变迁类的题材特别着迷,尤其是像九龙城这样充满故事的地方。虽然我还没翻开这本书,但《寨城印痕--九龙城历史与古迹》这个名字本身就足够吸引我了。我脑海中浮现的,是那些曾经屹立,如今或许已成回忆的古老建筑。不知道这本书里会不会有关于九龙城一些早期建筑的详细介绍,比如那些充满南洋风格的屋顶,或是那些带有历史印记的牌匾。我对建筑的细节特别感兴趣,比如墙体的材质、窗户的样式,甚至是门把手的铜绿,这些都能在无声中诉说着时光的故事。我也会设想,书里会不会有对一些重要古迹的深入解读,比如它们建造的时代背景,承载的文化意义,以及在历史长河中扮演的角色。我尤其期待能够看到一些老照片或者复原图,那样的话,就能更直观地感受到九龙城曾经的样子。毕竟,文字的描述终究是有限的,视觉的冲击力才是最直接的。我对这本书寄予厚望,希望它能成为我了解九龙城历史和古迹的一扇绝佳窗口。

评分看到这本《寨城印痕--九龙城历史与古迹》,我实在是太好奇了!虽然我这次暂时还没机会细读,但光是书名就勾起了我太多关于香港的历史想象。我对那个年代的九龙城,尤其是尚未被拆除前的“九龙城寨”充满了神秘感。我一直觉得,那是一个充满传奇色彩,又带着些许沧桑的地方。我曾在一些纪录片或者文章里零星地看到过关于那里的描述,那些错综复杂的建筑,生活在其中的形形色色的人们,以及那种独特的社会生态,都让我觉得匪夷所思,仿佛置身于另一个次元。我想象着,书中一定详细地描绘了那个时期九龙城的城市肌理,那些密不透风的楼房是如何一层层叠起来的,又有哪些鲜为人知的故事隐藏在狭窄的巷弄和破旧的窗户后面。我还特别好奇,书中是否会提及一些关于城寨居民的生活片段,他们的喜怒哀乐,他们的生存智慧,以及那种在特殊环境下形成的社群文化。毕竟,一个地方的历史,最终还是由生活在其中的人们来书写的。能够想象,这本书会像一把钥匙,打开我心中那扇尘封已久的九龙城之门,让我得以窥见那个曾经辉煌又复杂的时代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![现货正版 寶寶專用天然手工皂&保養品大全 15[大樹林][安美賢] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10060376750/565e4ff3N8aadafc3.jpg)

![[现货]台版 咖啡癮史:從衣索匹亞到歐洲,橫跨八百年的咖啡文明史 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10158182169/58d21fb3Ndd6ce764.jpg)

![[现货]從黎明到衰頹:五百年來的西方文化生活 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10239882661/59841d1eN54abbaad.jpg)