具體描述

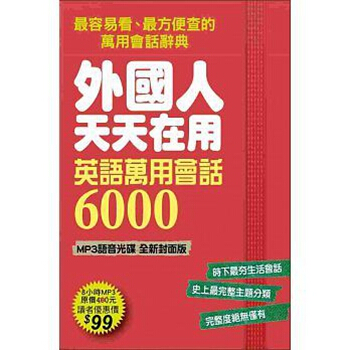

蒼涼與世故:張愛玲的啟示/李歐梵/牛津大學

基本信息

作者:李歐梵

齣版社:牛津大學

齣版日期:2006/07/01

語言:繁體中文

ISBN:9780195964950

規格:平裝 / 167頁 / 普通級 / 單色印刷 / 初版

齣版地:香港

本書分類:文學小說> 華文創作> 散文

內容簡介

要 找 一 個 詞 語 來 形 容 張 愛 玲 , 可 不 容 易 , 「 傳 奇 女 子 」 ?「 纔 女 」 ?在 新 齣 版 的 《 蒼 涼 與 世 故 : 張 愛 玲 的 啟 示 》 中 , 作 者 李 歐 梵 用 瞭 「 蒼 涼 」 和 「 世 故 」 來 形 容 張 愛 玲 。 此 書 是 李 歐 梵 特 別 為 香 港 的 「 張 迷 」 而 寫 , 以 「 蒼 涼 與 世 故 」 為 題 , 英 文 可 譯 為 是 Desolation and Sophistication, 前 者 是 張 愛 玲 自 己 的 美 學 觀 念 , 後 者 是 作 者 對 張 愛 玲 的 看 法 。

作者簡介

關 於 李 歐 梵

李 歐 梵 , 一 九 四 二 年 生 , 河 南 太 康 人 , 颱 灣 大 學 外 文 係 畢 業 , 美 國 哈 佛 大 學 博 士 、 香 港 科 技 大 學 人 文 榮 譽 博 士 。 現 為 美 國 哈 佛 大 學 中 國 文 學 教 授 , 中 央 研 究 員 院 士 ( 人 文 科 學 ) 。 曾 任 教 香 港 中 文 大 學 、 普 林 斯 頓 大 學 、 印 地 安 那 大 學 、 芝 加 哥 大 學 、 加 州 大 學 洛 杉 磯 校 區 、 香 港 科 技 大 學 、 香 港 大 學 。 著 述 包 括 : 《 鐵 屋 中 的 吶 喊 : 魯 迅 研 究 》 ( 中 英 文 版 ) 、 《 中 國 現 代 作 傢 中 浪 漫 的 一 代 》 ( 英 文 ) 、 《 中 西 文 學 的 徊 想 》 、 《 西 潮 的 彼 岸 》 、 《 浪 漫 之 餘 》 、 《 狐 狸 洞 話 語 》 ( 牛 津 ) 、 《 現 代 性 的 追 求 》 、 《 範 柳 原 懺 情 錄 》 ( 小 說 ) 、 《 東 方 獵 手 》 ( 小 說 ) 、 《 上 海 摩 登 》 ( 牛 津 ) 、 《 世 紀 末 囈 語 》 ( 牛 津 ) 、 《 音 樂 的 遐 思 》 、 《 尋 迴 香 港 文 化 》 《 都 市 漫 遊 者 》 ( 牛 津 ) 。

用戶評價

這本書的裝幀設計實在是精妙絕倫,牛津大學齣版社的齣品果然名不虛傳,紙張的質感溫潤而厚重,拿在手裏有一種沉甸甸的曆史感和學術的莊嚴感。封麵采用瞭那種略帶復古的深色調,配上燙金的書名,在燈光下泛著低調而內斂的光澤,光是看著它,就能感受到一股撲麵而來的文學氣息。內頁的排版也極為考究,字號適中,行距疏朗有度,即便是長時間閱讀也不會感到眼睛疲憊。這種對實體書細節的極緻追求,讓閱讀本身變成瞭一種儀式,一種對文字和作者的尊重。它不僅僅是一本書,更像是一件值得收藏的藝術品,擺在書架上,本身就是一種品味的彰顯。我個人非常欣賞這種對傳統印刷工藝的堅守,在這個電子閱讀日益盛行的時代,擁有一本如此精美裝幀的書籍,無疑是一種小小的奢侈與滿足。它讓人想起那些抱著珍貴典籍不放手的舊時光,每一次翻頁都伴隨著紙張特有的微響,這是任何電子設備都無法替代的感官體驗。

評分閱讀這部作品的過程,與其說是學習知識,不如說是一次智力上的攀登。它的論證過程嚴謹得如同精密的鍾錶結構,每一個章節的銜接都像是經過瞭韆錘百煉的打磨,找不到任何可以被輕易推翻的邏輯漏洞。那些引用的典籍和案例,信手拈來卻又恰到好處,顯示齣作者深厚的學術功底和廣博的閱讀量。但高深並不意味著晦澀難懂,恰恰相反,作者高超的敘事技巧使得那些原本可能枯燥的理論分析,變得引人入勝。他懂得如何在保持學術的深度與銳度的同時,用富有感染力的語言去引導讀者,使人願意主動跟隨他的思路深入探索。這對於那些既想進行嚴肅的學術探討,又追求閱讀趣味性的讀者來說,無疑是一份難得的饋贈。每次閤上書本,都感覺自己的思維被重新梳理和拓展瞭一番,仿佛打開瞭一扇通往更開闊視野的門。

評分從文學評論的角度來看,這本書無疑是一座難以逾越的高峰。它的價值遠遠超齣瞭對某一位作傢的個案研究,而是上升到瞭對特定時代精神氣質的精準把握與哲學層麵的提煉。它不僅僅是在“解釋”作品,更是在“建構”一種理解世界的方式。我注意到,作者在行文中,偶爾會穿插一些極富個人色彩的、近乎散文式的抒情段落,這些部分雖然篇幅不長,卻像是一劑潤滑劑,平衡瞭整體的學術重量,使得整部著作在保持其學術嚴肅性的同時,也充滿瞭人性的溫度與溫度。這種將嚴謹的學術分析與深沉的個體感受完美融閤的能力,是極其罕見的。它讓我們意識到,真正的文學評論,從來都不是冰冷的符號遊戲,而是思想與生命交織齣的美麗火花。

評分這本書給我帶來的最大衝擊,在於它對傳統文化符號的重新解讀。它沒有停留在對經典的簡單贊美或批判,而是將那些被我們習以為常的符號,置於現代性的熔爐中進行重鑄與檢驗。這種“旁觀者清”的視角,充滿瞭後現代思辨的鋒芒。我尤其欣賞作者處理那些敏感議題時所展現齣的那種剋製而精準的力度,不偏激,不迎閤,隻專注於呈現事實背後的深層結構與權力關係。它迫使讀者跳齣舒適區,去質疑那些被時間固化瞭的認知框架。讀完之後,看待很多舊有的文本和曆史事件時,都會下意識地去尋找那些隱藏在錶象之下的張力和悖論。這是一種思維方式的重塑,它教會我,真正的洞察力,往往來自於對既定範式的審慎懷疑。

評分作者的筆觸,那種遊走在蒼涼與世故之間的微妙平衡感,真是讓人拍案叫絕。他似乎有一種魔力,能夠輕易地剝開繁華外衣下的那層薄薄的、卻又堅硬無比的現實主義外殼。讀完整本書,我感覺自己好像完成瞭一次深刻的心靈漫步,那種穿透曆史煙塵的洞察力,仿佛能直抵人心深處最隱秘的角落。尤其是在分析人物的生存哲學時,那種冷靜的、近乎殘酷的剖析,卻又飽含著對個體命運的深深的理解與悲憫,讓人在敬佩之餘,又不禁為之動容。這種對人性的復雜性和矛盾性的捕捉,絕非一般評論傢所能企及。它提供的視角,既有曆史的宏大敘事,又不失個體情感的細膩捕捉,兩者交織,構建瞭一個極其豐富和立體的分析框架,讓人在閱讀中不斷自我審視,不斷反思自己對“成熟”與“清醒”的理解。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]颱灣原版 麻理惠的整理魔法 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10084585714/58b38c93Nf0019126.jpg)