具体描述

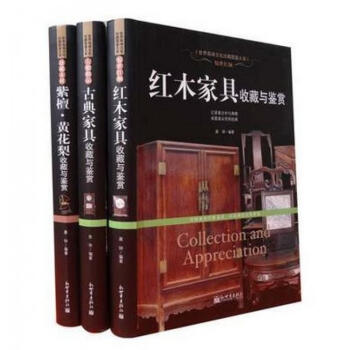

通过简要论述紫檀与黄花梨的产地、特点、种类

以及不同时代的紫檀与黄花梨家具特点等, 充分说明流传至今的紫檀与黄花梨的价值, 是一本非常适合收藏爱好者的鉴宝读物。 自然界的宝物,人类财富的象征 天地间的精灵,传统文化的载体 紫檀和黄花梨其质地紧密坚硬、色彩绚丽多变、 香气芬芳永恒,且百毒不侵,又能避邪治病, 所以人们常常把它作为吉祥物,以保平安吉祥。 用檀木和黄花梨制作出来的家具、工艺品,纹理清晰, 花纹优美,是古典家具中的精品,深受收藏爱好者的喜爱。 本书将鉴别特征与现实市场投资和收藏保养技巧紧密结合的收藏类图书。是一本集知识性、实用性于一体的艺术品收藏与鉴赏的入门读 物。本书图片清晰,知识点详细,无论从视觉冲击力,还是实际购买指导价值上,都有同类图书中不具备的特色和亮点。迄今为止国内出版的同类书中全面、豪 华、准确性和可读性的紫檀和黄花梨收藏与鉴赏宝典。 内容**本书从紫檀和黄花梨的历史、形态、分布、实用、类别,以及鉴赏估价等方面入手,采用文字与图片相结合,图文并茂的方式来叙述相关内容,让你在获得知识的同时还能够获得的阅读享受。

用户评价

这套书的实用性和操作性,是我最为欣赏的一点。许多收藏类的书籍往往停留在理论的阐述,而这套书的价值恰恰在于它提供了大量的“实战经验”。书中收录的案例图片,选取角度非常专业,不仅展示了器物整体的风貌,更细致入微地捕捉了那些决定真伪和价值的关键细节:比如榫卯结构的特写、底座的处理方式、以及不同时期铜件或镶嵌工艺的微小差异。这些图例与文字说明的结合,形成了一种极强的互证效果。读完后,我感觉自己仿佛经历了几次线下的实物鉴赏过程,对于如何去触摸、去观察一件家具的“灵魂”有了更直观的认识。这让我在未来面对真实藏品时,能够更加自信且精准地做出判断,避免盲目跟风或被表象所迷惑。

评分坦白说,这套书的文字风格是相当沉稳内敛的,完全没有那种哗众取宠的浮夸语调,这一点非常对我的胃口。作者的遣词造句,透着一股子老派的文人气质,精准、克制,但又不失韵味。即便是描述非常复杂的工艺流程,也能用清晰而富有逻辑的句子将复杂的结构剖析清楚,读起来非常顺畅,几乎没有产生“跳读”或“重读”的情况。它更像是一篇篇精心打磨的学术论文集合,但又恰到好处地保留了专业书籍应有的严谨性与可读性之间的平衡点。对于追求知识的深度和阅读体验的纯粹性的读者而言,这套书无疑提供了一种高质量的、能够让人心神沉静下来的阅读享受,绝对是案头必备的良伴。

评分从文化底蕴和历史脉络的角度来看,这本书的深度着实令人敬佩。它不仅仅关注“物”,更关注“人”与“时代”。作者巧妙地将家具的演变与当时的社会背景、审美思潮、甚至文人的生活哲学联系起来。例如,书中对于明式家具那种极简主义背后所蕴含的儒家中和之美的探讨,以及清代家具繁复装饰下所体现的权力象征和世俗趣味的对比分析,都写得入木三分。这种跨学科的融合,让阅读体验从单纯的“鉴赏”提升到了“文化追溯”的层面。我不再仅仅是欣赏一件漂亮的椅子或桌子,而是能透过这些器物,窥见数百年间中国社会审美情趣的变迁,感受到一种时间沉淀下来的厚重感和历史的温度。

评分我必须承认,这本书在知识体系的构建上做得非常扎实和系统,绝非市面上那些零散拼凑的“速成指南”。它没有一上来就抛出那些晦涩难懂的专业术语,而是采取了一种循序渐进的讲解方式。从最基础的木材的物理特性、历史渊源讲起,逐步过渡到不同历史时期家具的风格流变和典型器物特征的辨识。特别是关于木性的分析部分,作者似乎倾注了大量的心血,不仅描述了纹理的“美”,更深入探讨了其“性”——比如不同木材在温湿度变化下的反应机制,这对长期保养至关重要。对我这个业余爱好者来说,这本书提供了一个非常可靠的“认知地图”,让我能够清晰地定位自己知识的盲区,并有针对性地进行学习和查漏补缺。它像一位博学又耐心的老师,引导我一步步构建起坚实的理论基础。

评分这本书的装帧设计着实令人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,我就被它沉稳而雅致的气质所吸引。封面那种微微泛着光泽的纸张质感,配合着烫金的字体,透露出一种内敛的奢华,让人忍不住想一探究竟。翻开书页,那种厚实的触感和清晰的油墨印刷,都体现了出版方在制作上的用心。每一页的排版都错落有致,大片的留白使得那些精美的图片有了呼吸的空间,而不是拥挤在一起。尤其是那些跨页的大图,色彩还原度极高,木材的纹理、雕刻的细节,都仿佛触手可及。阅读时,眼睛非常舒服,长时间翻阅也不会感到疲劳。这不仅仅是一套工具书,更像是一件值得珍藏的艺术品,无论是放在书房还是客厅,都是一道亮丽的风景线,体现了主人对高品质生活和文化品味的追求。它从最初的感官体验上,就成功地架起了一座通往古老手工艺殿堂的桥梁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有