具体描述

●文艺复兴三杰,究竟谁最牛!?009

●达·芬奇竟是一夜爆红!?014

●拉斐尔的《骷髅13》式分工体制!?017

●米开朗基罗是个痴迷画肌肉的工作狂!026

●达·芬奇的爱人是邪魅渣男?032

●名画《蒙娜丽莎》究竟好在哪里?034

●最让买主提心吊胆的艺术家043

●结论:谁最变态!?051

●第二章夸张的巴洛克谁最夸张?063

●奢华到爆!繁复到爆!戏剧性爆棚!巴洛克文化064

●?不?巴洛克雕塑的戏剧性演绎069

●罪犯在左,大师在右:卡拉瓦乔的“光与影”074

●暗黑的背景才能烘托出光线的强烈!暗色调主义082

●圣母玛利亚是爆乳女郎?颠覆三观的写实表现089

●过于功利!?尼洛心中的偶像鲁本斯092

●产量惊人的超级工厂。佛兰德斯的石森章太郎?098

●肥褶子也有春天?最爱胖萝莉!爱画“大屁股”的鲁本斯107

●人生亦如画,明暗两重天的画家!伦勃朗112

●激发内心的阴暗面!?被诅咒的名画118

●部分目录

内容简介

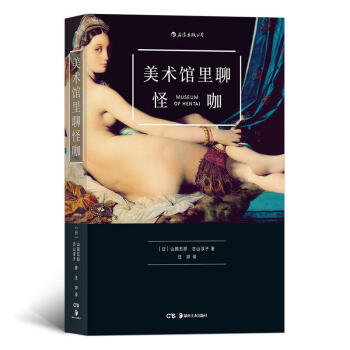

名画为何神秘?艺术家有何怪癖?山田五郎、古山淳子著的《美术馆里聊怪咖》为你实力揭秘。在本书中,你不仅可以看到描绘多到爆炸的肌肉猛男的巨作,冥冥中预示了画家本人一生的神秘画作,屡遭磨难、命途坎坷的“被诅咒的名画”,还可以看到痴迷于描绘后背和肌肤的画坛舵主,画靠前写实裸体的自恋狂人,以及疯狂连画200幅的不错奶爸等怪咖。在本书中,你将多方面领略到西方艺术大师们趣味十足的艺术生涯。本书没有复杂难懂的深奥语句,没有故弄玄虚的费解描述,而是以浅显易懂的趣味对话形式为读者揭示艺术大师们的神秘世界,呈现他们别样的生活以及名作诞生背后的奇闻轶事。阅读本书,艺术史将不再枯燥乏味,你将轻松入门毫不费力。 (日)山田五郎,(日)古山淳子 著;汪婷 译 山田五郎,美术评论家。1958年生于东京,在大阪长大。为学习电影考入上智大学新闻学专业,后因对西方美术史产生兴趣,赴奥地利游学。回国后,进入出版社,做了杂志编辑。此后,以犀利的文笔介绍了美术、钟表、饮食、街道等方面的内容。近期新作品有《从零开始学西方绘画史》《银座寿司》等。参演电视剧《漫步美术馆、博物馆》《出没!广告街天国》等。

古山淳子,广告文案撰稿人。生于京都,毕业于早稻田大学。在博报堂任职,后自立门户。西方美术的门外汉。被轻松幽默地讲解美术的山田五郎脱口秀吸引,与小和田爱、上地浩之等一起策划了“变态美术馆”活动,即古山作为美术馆的见习研究员,向五郎馆长请教的访谈活动。著有《的深呼等

用户评价

如果用一个词来概括这本书带给我的感受,那便是“出乎意料的共鸣”。我原本以为这会是一本偏向学术性或介绍性的艺术读物,但实际上,它更像是一位富有洞察力的朋友在耳边低语,分享他对世界那些奇异角落的观察与理解。作者在探讨那些非主流艺术家的创作动机时,所流露出的那种对人性深处复杂情感的体谅和接纳,深深地打动了我。书中对那些“怪诞”的表象下隐藏的普遍性焦虑和渴望的精准捕捉,让我感觉自己不再是孤立的观察者,而是被邀请进入了一个更广阔、更理解我的精神共同体。这种连接感是无价的。它成功地将高深莫测的艺术理论转化为可以被大众体会的、关于生存与表达的真诚对话,读完后,看待日常世界的眼光似乎也变得更加宽容和富有诗意了。

评分阅读体验中,最令我感到震撼的是作者对于“边缘性”题材的挖掘和呈现方式。它完全避开了博物馆里那些耳熟能详的“名作”,转而聚焦于那些在主流艺术史中常常被忽略、甚至略显怪诞或晦涩的角落。这种勇气和敏锐的洞察力是令人敬佩的。书中那些充满张力的、甚至有些令人不安的图像,在经过作者的梳理和解读后,反而展现出一种强大的生命力和批判性力量。它迫使读者去重新审视我们习以为常的美学标准,挑战了我们对“美”的既有定义。每当我翻到一些极具争议性的作品时,都能清晰地感受到作者在引导我们进行一场关于界限、关于包容性的深刻思考。这种颠覆性的视角,让这本书的价值远远超出了单纯的艺术鉴赏范畴,更像是一部关于时代精神和个体精神挣扎的切片记录。它不是在歌颂完美,而是在赞美那些不完美中所蕴含的真实与力量。

评分这本书的内容结构处理得极其精妙,它没有采用传统艺术书籍那种按时间线或流派划分的刻板方式,反而像是一场流动的、充满惊喜的漫游。作者似乎刻意模糊了不同艺术风格之间的界限,将那些看似风马牛不相及的作品并置在一起,却又能从中挖掘出一种内在的、隐秘的关联性。这种编排手法极大地激发了读者的联想能力,使得观看过程充满了探索的乐趣。我时常会因为两幅相邻画作的某种色彩呼应或者主题的微妙转折而感到恍然大悟。文字部分的阐述也十分克制而精准,没有过多的学院派术语堆砌,而是用一种非常生活化、却又不失深度的语言,引导读者去感受作品背后的情绪脉络。这种“松弛有度”的叙事策略,使得即便是对艺术史不太熟悉的门外汉,也能轻松地融入这场视觉对话之中,并从中获得属于自己的感悟。它成功地架起了一座通往深层理解的桥梁,而非一道高不可攀的学术高墙。

评分这本画册的装帧设计简直是一场视觉盛宴,那种厚重的质感和沉甸甸的分量,光是捧在手里就能感受到制作者的用心。内页的纸张选择也非常考究,细腻光滑,使得那些色彩斑斓的画作在上面呈现出令人惊叹的层次感和光泽度。我尤其欣赏它在版式编排上的大胆尝试,每一页的留白都恰到好处,既突出了主体作品的视觉冲击力,又不失整体的呼吸感。翻阅的过程中,仿佛置身于一个精心布置的现代艺术展厅,那些抽象的线条、大胆的撞色,以及对光影的独特处理,都让人忍不住停下来细细品味。它不仅仅是一本图册,更像是一件值得收藏的艺术品。那些精心挑选的作品,每一幅都有着独特的叙事性,即使不懂深奥的艺术理论,也能被其强烈的个性和情感张力所吸引。这本书的排版布局,仿佛在引导着读者的视线在不同的作品间游走,时而急速,时而缓慢,形成了一种独特的阅读节奏。看到最后,那种意犹未尽的感觉,真让人期待作者下一部作品的问世。

评分这本书的装帧细节简直是处女座的福音,那种对工艺的极致追求让人叹为观止。不仅仅是纸张和印刷,连书脊的包边处理、扉页的烫金工艺,都透着一股不计成本的匠人精神。尤其值得一提的是,它采用了大量的跨页和异形折页设计,每一次翻开都像是在揭开一个隐藏的画廊空间,极大地增强了阅读的仪式感和互动性。我甚至发现,在不同的光线下观察同一幅画作时,由于纸张的反光特性和油墨的细微差异,所捕捉到的细节都会有所不同,这为静态的图像带来了一种动态的美感。这不仅仅是印刷技术的一次展示,更是作者希望读者能够以一种“沉浸式”的方式去体验每一件作品的延伸思考。拿到手上把玩摩挲,那种质感带来的满足感,是电子阅读完全无法比拟的,它让人愿意慢下来,郑重地对待书中的每一帧画面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![陶瓷史话 [A Brief History of Pottery and Porcelain in China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11017880/rBEIC0_xZMUIAAAAAAA7sIs2wncAADmFgE58U8AADvI910.jpg)

![隐匿的国度 [L’Arrière-pays] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12075691/591a9806Nd9a73540.jpg)