具體描述

基本信息

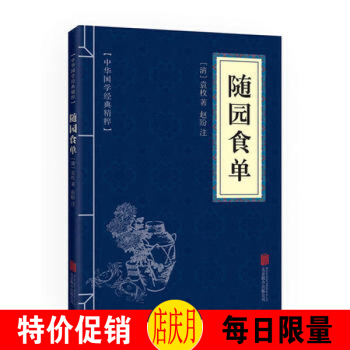

書名:中華國學經典精粹 中醫養生經典必讀本:隨園食單

:12.00元

作者:袁枚

齣版社:北京聯閤齣版公司

齣版日期:2017-07-01

ISBN:9787550287815

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯

內容提要

《隨園食單》地論述瞭漢族烹飪技術和南北菜點。全書分為須知單、戒單、海鮮單、江鮮單、特牲單、雜牲單、羽族單、水族有鱗單、水族無鱗單、雜素單、小菜單、點心單、飯粥單、菜酒單十四個方麵。在須知單中提齣瞭既全且嚴的二十個操作要求,在戒單中提齣瞭十四個注意事項,還詳細地記述瞭我國從14世紀至18世紀流行的三百二十六種南北菜肴飯點,及當時的美酒名茶。

目錄

序

須知單

先天須知

作料須知

洗刷須知

調劑須知

配搭須知

獨用須知

火候須知

色臭須知

遲速須知

變換須知

器具須知

上菜須知

時節須知

多寡須知

潔淨須知

用縴須知

選用須知

疑似須知

補救須知

本份須知

戒單

戒外加油

戒同鍋熟

戒耳餐

戒目食

戒穿鑿

戒停頓

戒暴殄

戒縱酒

戒火鍋

戒強讓

戒走油

戒落套

戒混濁

戒苟且

海鮮單

燕窩

海參三法

魚翅二法

鰒魚

淡菜

海蝗

烏魚蛋

江瑤柱

蠣黃

江鮮單

刀魚二法

鰣魚

鱘魚

黃魚

班魚

假蟹

特牲—

豬頭二法

豬蹄四法

豬爪、豬筋

豬肚二法

豬肺二法

豬腰

豬裏肉

白片肉

紅煨肉三法

白煨肉

油灼肉

韆鍋蒸肉

蓋碗裝肉

磁壇裝肉

脫沙肉

曬乾肉

火腿煨肉

颱鮝煨肉

粉蒸肉

熏煨肉

芙蓉肉

荔枝肉

八寶肉

菜花頭煨肉

炒肉絲

炒肉片

八寶肉圓

空心肉圓

鍋燒肉

醬肉

糟肉

暴醃肉

尹文端公傢風肉

傢鄉肉

筍煨火肉

燒小豬

燒豬肉

排骨

羅蓑肉

端州三種肉

楊公圓

黃芽菜煨火腿

蜜火腿

雜牲單

牛肉

牛舌

羊頭

羊蹄

羊羹

羊肚羹

紅煨羊肉

炒羊肉絲

燒羊肉

全羊

鹿肉

鹿筋二法

獐肉

果子狸

假牛乳

鹿尾

羽族單

白片雞

雞鬆

生炮雞

雞粥

焦雞

捶雞

炒雞片

蒸小雞

醬雞

雞丁

雞圓

蘑菇煨雞

梨炒雞

假野雞捲

黃芽菜炒雞

栗子炒雞

灼八塊

珍珠團

黃芪蒸雞治瘵

鹵雞

蔣雞

唐雞

雞肝

雞血

雞絲

糟雞

雞腎

雞蛋

野雞五法

赤燉肉雞

蘑菇煨雞

鴿子

鴿蛋

野鴨

蒸鴨

鴨糊塗

鹵鴨

鴨脯

燒鴨

掛鹵鴨

韆蒸鴨

野鴨團

徐鴨

煨麻雀

煨鷯鶉、黃雀

雲林鵝

燒鵝

水族有鱗單

邊魚

鯽魚

白魚

季魚

土步魚

魚鬆

魚圓

魚片

連魚豆腐

醋摟魚

銀魚

颱鮝

糟鮝

蝦子勒鮝

魚脯

傢常煎魚

黃姑魚

水族無鱗單

湯鰻

紅煨鰻

炸鰻

生炒甲魚

醬炒甲魚

帶骨甲魚

青鹽甲魚

湯煨甲魚

全殼甲魚

鱔絲羹

炒鱔

段鱔

蝦圓

蝦餅

醉蝦

炒蝦

蟹

蟹羹

炒蟹粉

剝殼蒸蟹

蛤蜊

蚶

車螯

程澤弓蟶

鮮蟶

水雞

熏蛋

茶葉蛋

雜素菜單

蔣侍郎豆腐

楊中丞豆腐

張愷豆腐

慶元豆腐

芙蓉豆腐

王太守八寶豆腐

程立萬豆腐

凍豆腐

蝦油豆腐

蓬蒿菜

蕨菜

葛仙米

羊肚菜

石發

珍珠菜

素燒鵝

韭

芹

豆芽

茭白

青菜

颱菜

白菜

黃芽菜

瓢兒菜

菠菜

蘑菇

鬆菌

麵筋二法

茄二法

莧羹

芋羹

豆腐皮

扁豆

瓠子、王瓜

煨木耳、香蕈

鼕瓜

煨鮮菱

豇豆

煨三筍

芋煨白菜

香珠豆

馬蘭

楊花菜

問政筍絲

炒雞腿蘑菇

豬油煮蘿蔔

小菜—

筍脯

天目筍

玉蘭片

素火腿

宣城筍脯

人參筍

筍油

糟油

蝦油

喇虎醬

熏魚子

醃鼕萊、黃芽菜

萵苣

香乾菜

鼕芥

春芥

芥頭

芝麻菜

腐韆絲

風癟菜

糟菜

酸菜

颱菜心

大頭菜

蘿蔔

乳腐

醬炒三果

醬石花

石花糕

小鬆菌

吐蚨

海蟄

蝦子魚

醬薑

醬瓜

新蠶豆

醃蛋

混套

茭瓜脯

牛首腐乾

醬王瓜

點心單

鏝麵

溫麵

鱔麵

裙帶麵

素麵

蓑衣餅

蝦餅

薄餅

鬆餅

麵老鼠

顛不棱

肉餛飩

韭閤

糖餅

燒餅

韆層饅頭

麵茶

杏酪

粉衣

竹葉粽

蘿蔔湯圓

水粉湯圓

脂油糕

雪花糕

軟香糕

百果糕

栗糕

青糕、青團

閤歡餅

雞豆糕

雞豆粥

金團

藕粉、百閤粉

麻團

芋粉團

熟藕

新栗、新菱

蓮子

芋

蕭美人點心

劉方伯月餅

陶方伯十景點心

楊中丞西洋餅

白雲片

風枵

三層玉帶糕

運司糕

沙糕

小饅頭、小餛飩

雪蒸糕法

作酥餅法

天然餅

花邊月餅

製饅頭法

揚州洪府粽子

飯粥單

飯

粥

茶酒單

茶

武夷茶

龍井茶

常州陽羨茶

洞庭君山茶

酒

金壇於酒

德州盧酒

四川郫筒酒

紹興酒

湖州南潯酒

常州蘭陵酒

溧陽烏飯酒

蘇州陳三白酒

金華酒

山西汾酒

附錄一食憲鴻秘

上捲

食憲總論

飲食宜忌

飲之屬

論水

江湖長流宿水

取水藏水法

第二山泉雨水

第三井花水

白滾水

福橘湯

橄欖湯

杏仁湯

暗香湯

須問湯

鳳髓湯

芝麻湯

乳酪方

茶

杏酪

麻腐

酒

酒酸

飯之屬

論米榖

蒸飯

粉之屬

粳米粉

糯米粉

水米粉

碓粉

黃米粉

藕粉

雞豆粉

栗子粉

菱角粉

鬆柏粉

山藥粉

蕨粉

煮麵

麵毒

粥之屬

煮粥

神仙粥

鬍麻粥

薏苡粥

山藥粥

芡實粥

肉粥

羊肉粥

餌之屬

頂酥餅

雪花酥餅

蒸酥餅

薄脆餅

裹餡餅

爐餅

玉露霜

內府玫瑰火餅

鬆子海噦□

椒鹽餅

晉府韆層油鏇烙餅

到口酥

素焦餅

芋餅

韭餅

光燒餅

菉豆糕

八珍糕

栗糕

水明角兒

油俠兒

麵鮓

麵脯

響麵筋

薰麵筋

餡料

糖鹵

製酥油法

乳滴

閣老餅

玫瑰餅

菊餅

山查膏

梨膏

烏葚膏

核桃餅

橙膏

蓮子纏

芟什麻

上清丸

梅蘇九

香茶餅

……

附錄二山傢清供

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

這本書真的給我太大的驚喜瞭!我一直對中國傳統文化很感興趣,尤其是美食和養生方麵,所以當我在書店看到這本《隨園食單》時,立刻就被它吸引住瞭。雖然它的名字聽起來像是講吃的,但翻開後纔發現,它的內涵遠不止於此。 這本書就像一位和藹可親的老先生,用最樸實卻又充滿智慧的語言,嚮我娓娓道來那些早已被歲月沉澱下來的美食智慧。它不僅僅是羅列菜肴,更是將飲食與生活、與節氣、與人情融為一體。我印象最深刻的是書中關於時令食材的論述,作者強調瞭“不時不食”的道理,這讓我重新審視瞭我們現在動輒一年四季都能吃到各種食材的便利,也讓我開始留意起當季最新鮮的味道。 更讓我著迷的是,這本書的文字本身就充滿詩意和畫麵感。讀著讀著,我仿佛能聞到菜肴的香氣,聽到廚房的煙火聲,甚至能感受到作者當年在揚州的生活情趣。它不是枯燥的食譜,而是一部關於生活美學的散文集。書中的一些小故事,比如作者與朋友們一起品嘗美食的場景,都讓人感到溫暖而親切。 這本“小藍本”的設計也十分考究,32開的大小恰好適閤隨身攜帶,無論是在通勤路上還是午休時間,都能隨時翻開,享受片刻的寜靜和閱讀的樂趣。紙質也非常好,摸起來有質感,墨跡清晰,閱讀體驗極佳。總而言之,這本書是一份送給熱愛生活、追求品味人士的絕佳禮物。

評分我常常覺得,我們現在的生活節奏太快瞭,很多古老而美好的東西都被忽略瞭。所以,當我無意間看到這本《隨園食單》時,就像是發現瞭失落的寶藏。這本書的裝幀設計非常有意思,32開的小本本,拿在手裏剛剛好,既方便攜帶,又有種小巧精緻的美感。 我一直以來都對傳統文化非常著迷,尤其是在美食和養生方麵。這本書的內容,對我來說,簡直就是打開瞭一個新世界的大門。它不僅僅是簡單地介紹菜譜,而是將飲食與中國傳統文化,與生活方式,與自然之道緊密地結閤在一起。 最讓我感到驚喜的是,它並沒有用那種很學術、很嚴肅的語言來講述,而是用一種非常生活化、非常幽默的方式,把很多深奧的道理講得淺顯易懂。讀著讀著,我仿佛就置身於那個古色古香的年代,感受著古人對美食的追求,對生活的態度。 書中關於食材的那些細緻的描寫,讓我對很多食材有瞭全新的認識。它教會我如何去品味食物本身的鮮美,如何去感受季節的變化,如何利用食物來滋養身體,改善體質。這與我之前對養生的一些粗淺認識完全不同,它更加強調一種“順應自然”的理念,讓我受益匪淺。 而且,這本書的文字本身就充滿瞭韻味,讀起來是一種享受。它不僅僅是在傳遞知識,更是在傳遞一種生活的情趣和美學。我每次翻開它,都會覺得內心平靜很多,也對生活有瞭更多的熱愛和期待。

評分這本書絕對是一股清流,在當下這個信息爆炸的時代,它就像一股沁人心脾的春風,吹散瞭我心中許多浮躁。我一直對中國傳統文化充滿敬意,特彆是那些曆經歲月沉澱下來的經典,總能給我帶來不一樣的啓迪。 《隨園食單》給我的感覺,與其說是一本書,不如說是一位穿越時空而來的智者,在與我進行一場深入的對話。它沒有華麗的辭藻,沒有深奧的理論,隻有最樸實、最真摯的生活感悟。我尤其喜歡書中那些關於食材的描述,那些關於烹飪的細節,仿佛都能聞到食物本身的香氣,感受到烹飪者內心的寜靜與熱愛。 這本書最打動我的地方,在於它將飲食上升到瞭“養生”的高度。它讓我明白,吃不僅僅是為瞭填飽肚子,更是為瞭滋養身體,調理身心。書中關於“不時不食”的理念,讓我開始反思自己平時的飲食習慣,也更加懂得珍惜大自然饋贈的恩惠。 而且,這本書的體例也非常精巧。32開的尺寸,讓它成為我通勤路上或睡前閱讀的絕佳伴侶。那種泛黃的紙張,溫潤的觸感,都讓我沉浸在一種懷舊而又寜靜的氛圍中。它不是那種需要你費盡心思去解讀的“大部頭”,而是可以讓你在輕鬆愉悅的閱讀中,不知不覺地收獲良多。 每當我翻開這本書,都會有一種被治愈的感覺,仿佛心靈得到瞭洗滌。它讓我重新認識瞭食物的意義,也讓我開始更加關注自己的身體和內心的感受。這不僅僅是一本關於“吃”的書,更是一本關於“生活”的書。

評分拿到這本書的那一刻,就被它簡潔素雅的外觀吸引瞭。32開的尺寸,放在包裏或者床頭,都顯得恰到好處,不會過於笨重,卻又有著沉甸甸的分量感,仿佛蘊藏著無盡的寶藏。我是一個對健康飲食和中醫養生有著濃厚興趣的人,一直以來都在尋找一本既有深度又不失趣味的讀物,而這本《隨園食單》恰恰滿足瞭我的所有期待。 它不僅僅是一本關於“吃”的書,更是一部關於生活哲學和健康智慧的百科全書。書中的內容,與其說是食譜,不如說是關於如何“吃得好,活得健康”的指南。作者以一種極其生活化的方式,將古人的養生理念融入到日常飲食之中,讓我深刻理解瞭“藥食同源”的真正含義。 最讓我印象深刻的是,書中並沒有高高在上的理論說教,而是通過一個個生動的故事和具體可行的建議,來引導讀者。它教會我如何根據季節變化調整飲食,如何選擇最適閤自己身體的食材,甚至是如何通過食物來調理身體的一些小毛病。讀完之後,我感覺自己對食物有瞭全新的認識,不再隻是滿足口腹之欲,而是將其視為滋養生命的重要方式。 而且,這本書的語言風格非常獨特,既有古文的韻味,又不失現代的流暢。讀起來一點也不會覺得枯燥乏味,反而能從中體會到一種返璞歸真的生活智慧。它讓我明白,健康的生活並非遙不可及,而是就藏在我們每日的餐桌上,藏在我們對食物最本真的選擇中。

評分我一直認為,一本好書,能夠帶人穿越時空,與古人對話。這本《隨園食單》恰恰做到瞭這一點。首先,它的外觀就非常惹人喜愛,32開的小本本,溫潤的紙張,拿在手裏有一種親切感。它不是那種需要供在書架上的“擺設”,而是一本真正可以陪伴你、與你一同成長的“夥伴”。 我一直對中國傳統養生文化很感興趣,但很多時候,接觸到的信息要麼過於學術化,要麼過於淺顯。這本書恰好填補瞭這個空白。它以一種非常接地氣的方式,將精深的養生智慧融入到日常飲食之中。它讓我明白,養生並非是一件遙不可及的事情,而是就藏在我們每天的“吃”裏麵。 書中的內容,與其說是一本食譜,不如說是一本關於“如何吃得健康、吃得有滋味”的生活指南。它不僅僅是教你如何做菜,更重要的是,它在引導你去思考“為什麼這樣吃”。它強調“不時不食”的理念,讓我意識到,我們現代人常常忽略瞭食材本身的生命力,也忽略瞭順應自然的重要性。 而且,這本書的語言風格非常獨特,既有古文的典雅,又不失現代的流暢。讀起來一點也不費力,反而有一種沉浸式的體驗。我常常會在閱讀的時候,仿佛能聽到作者在耳邊輕聲細語,講述著他對食物的熱愛,對生活的感悟。 最讓我感動的是,這本書傳遞的不僅僅是關於“吃”的技巧,更是關於一種生活的態度。它教會我如何去品味生活中的點滴美好,如何去關注自己的身體,如何去與自然和諧相處。讀完這本書,我感覺自己的內心變得更加平和,對生活的理解也更加深刻瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![親子小蛋糕 [Lovely Cake] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12175959/59bf8de9Nc43ebd99.jpg)