具体描述

基本信息

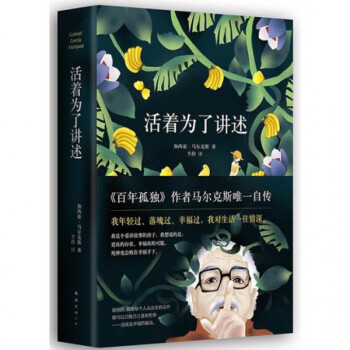

- 商品名称:活着为了讲述(精)

- 作者:(哥伦比亚)加西亚·马尔克斯|译者:李静

- 定价:55

- 出版社:南海

- ISBN号:9787544281584

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2015-11-01

- 印刷时间:2015-11-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:精装

- 页数:464

- 字数:300千字

编辑推荐语

《活着为了讲述》是加西亚·马尔克斯惟一自传。这一次,他亲自讲述自己的故事。 “二十二岁的*后一个月,陪母亲回乡卖房子”不仅是这本书的开篇,也标志着马尔克斯文学生命的开始。从那时起,儿时所有记忆深刻的人与事、贪婪的阅读经历、身边各种奇特的现实、向**与成规挑战的勇气将他带进了“写作”这个甜蜜而痛苦的陷阱。 在本书中,马尔克斯没有采用线性的时间顺序,而是自如地在时间、事件中切换,既有对人生中的难忘事件、重要时刻的讲述,也有对他所珍惜的家人和朋友的回忆,几乎每一段都是一个精彩的故事: 外祖母神奇的鬼怪世界、外祖父的战争故事、挥之不去的老宅记忆、求学经历中的奇遇与机遇、启发并滋养过他的记者生涯……搞不清楚幸福与疯癫区别的亲戚、一起经受过狂风暴雨考验的朋友、萍水相逢却难以忘记的过客…… 正如他所言,生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子,我们为了讲述而在记忆中重现的日子。

内容提要

《活着为了讲述》是加西亚·马尔克斯斯**自 传,西语版2002年出版。

世人眼中的马尔克斯是令人惊叹的艺术家、** *无争议的诺贝尔文学奖得主、创造了纯文学畅销奇 迹的作家、魔幻现实主义**、***的文化名人 、幽默风趣的写作者…… 甚至有人说,马尔克斯用他的作品重新定义了拉 美文学,定义了文学本身。

而马尔克斯却用这样一本自传告诉读者,他只是 个爱讲故事的孩子。

在本书中,他从一生中至重要的决定——陪妈妈 回乡卖房子——讲起,回忆了两次回乡之行、他的求 学之旅、记者生涯、读书与写作经历……细数了生命 中珍贵的人:启发他写作的祖父母、给予他信心的同 学、在文学创作和记者生涯中全力支持他的朋友、同 甘共苦的家人、至爱的伴侣…… 马尔克斯的粉丝阅读本书,会收获发现马尔克斯 小说中人物、地点原型的乐趣,对他的写作初衷、迷 恋的主题、性格和兴趣等有一个全面的了解。并不熟 悉马尔克斯的读者翻开本书,则会进入一个既充满魔 幻色彩、又和每个普通人的生活紧密相连的真实世界 ——有笑有泪有爱。

作者简介

加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez),1927年出生于哥伦比亚马格达莱纳海滨小镇阿拉卡塔卡。童年与外祖父母一起生活。1936年随父母迁居苏克雷。1947年考入波哥大国立大学。1948年因内战辍学,进入报界。五十年代开始出版文学作品。六十年代初移居墨西哥。1967年《百年孤独》问世。1982年获诺贝尔文学奖。1985年出版《霍乱时期的爱情》。2014年4月17日于墨西哥病逝。

目录

正文

用户评价

这本书的叙事方式,与其说是在讲故事,不如说是在进行一场深刻的自我剖析。作者以一种近乎赤裸的坦诚,剥离了许多人可能试图掩饰或美化的部分,将自己的人生轨迹,包括那些曾经的迷茫、痛苦、甚至是不够光彩的时刻,都毫不避讳地呈现在读者面前。这种勇气本身就足以令人敬佩。我特别欣赏的是,作者并没有刻意去制造戏剧性的冲突或煽情的桥段,而是用一种冷静而客观的视角,去审视自己的人生选择,去分析那些关键性的转折点是如何发生的。这种“旁观者清”的态度,在讲述自己的故事时尤为难得。在阅读过程中,我常常会停下来思考,如果是我,在面对类似的选择时,会做出怎样的决定?我会被作者的某种经历所触动,也会被他的一些思考方式所启发。这种阅读体验,与其说是被动地接受信息,不如说是一种主动的参与和对话。我感觉自己不仅仅是在了解一个人物的生平,更是在通过他的眼睛,去审视人性,去理解生命中的各种可能性。那种在逆境中寻找出路,在困境中坚持信念的力量,是这本书最打动我的地方。

评分《活着为了讲述(精)》在语言的运用上,展现出一种独特的魅力。它不像一些文学作品那样华丽辞藻堆砌,而是以一种质朴、真诚的语言,娓娓道来。然而,这种质朴之中,却蕴含着一种强大的感染力。作者的遣词造句,看似随意,却总能在不经意间触动读者内心最柔软的部分。我特别喜欢那些对细节的描绘,比如对某个场景的感受,对某个眼神的解读,这些细微之处,却能勾勒出人物复杂的内心世界。这种“于无声处听惊雷”的叙事技巧,让整本书充满了韵味。阅读过程中,我常常会反复咀嚼某些句子,因为它们不仅仅是文字,更是情感的载体,是思想的凝练。这种体验,让我觉得作者不仅仅是一个讲述者,更是一位富有艺术感的创作者。他用文字搭建了一个世界,而我们作为读者,则被邀请进入其中,去感受,去思考,去体验。这种沉浸式的阅读感受,是许多速食读物所无法比拟的。

评分我一直觉得,一个人的成长,离不开周围环境的影响。而这本书,恰恰生动地展现了这一点。作者在描述自己的人生经历时,并没有孤立地去看待自己,而是将自己置于时代、社会、家庭等宏大的背景之下,去审视自己与这些环境的互动。我看到了他如何在一个特定的历史时期,受到各种思潮的影响,如何在这种影响下,做出自己的选择。这种宏大与个人叙事的结合,让这本书不仅仅是一个人的故事,更是一部时代的缩影。我从中看到了那个年代的变迁,看到了社会发展的脉络,也看到了个人在这种变迁中的挣扎与适应。这种视角,让这本书具有了更广阔的视野和更深刻的意义。我不再只是关注“他”这个人,而是开始思考“他”所处的那个时代,以及那个时代对“他”的影响。这种从个体到群体的延伸,让阅读体验变得更加丰富和立体。

评分读完《活着为了讲述(精)》,我最大的感受是,生命本身就是一部值得讲述的史诗,即使它看起来平凡,也自有其独特的价值。作者通过自己的经历,传递了一种积极向上的人生态度,一种面对困难不屈不挠的精神。即使在最艰难的时刻,他也没有放弃对生命的热爱和对未来的希望。这种力量,不是刻意灌输的,而是从他真实的人生经历中自然流淌出来的。我从中学习到的,不仅仅是如何讲述自己的故事,更是如何去理解和珍视自己的生命。这本书让我反思,我们是否过于关注那些“成功”的定义,而忽略了生命本身的过程和意义?作者用他的方式告诉我们,活着,并去讲述,本身就是一种了不起的成就。这种对生命价值的肯定,让我感到一种深深的慰藉和鼓舞。它让我重新审视自己的生活,思考自己真正想要的是什么,以及如何去过一种有意义的人生。

评分《活着为了讲述(精)》这本书,说实话,在读之前我并没有抱太大的期望。我一直对人物传记类的书籍持一种谨慎的态度,觉得它们要么太过枯燥,要么充满了作者的个人主观色彩,很难真正触及人物的灵魂。然而,当翻开这本书的扉页,一种沉甸甸的厚重感便扑面而来,似乎预示着这是一段不寻常的旅程。开篇几页并没有立刻切入波澜壮阔的人生经历,而是细致入微地描绘了童年时期的一些片段,那些零散的、带有朦胧色彩的记忆,像是初春解冻的溪水,涓涓细流,却蕴含着一股生命的力量。我尤其被其中对家庭环境、成长背景的刻画所吸引,作者笔下的那些人物,虽然寥寥数笔,却仿佛跃然纸上,他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与坚守,都悄无声息地渗透进读者的心里。这种铺垫,不是为了冗长,而是为了让读者能够更深刻地理解,是什么样的土壤孕育出了那个最终站在世界舞台中央的身影。我仿佛看到了一个普通人,如何在一系列的偶然与必然中,逐渐形成了自己的世界观和价值观,又是如何在这种影响下,一步步走向了自己的人生轨迹。这种细腻的笔触,让我想起了很多我自己的童年,那些被遗忘的细节,那些曾经影响我至深的瞬间,似乎都在作者的文字中找到了共鸣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有