具体描述

全书从马克思诞生一直写到他去世,从他幼年时的成长,青少年时的求学、恋爱,到他唯物主义辩证法思想的形成和发展,他对于当时的社会状况、人民生活的观察和思考,直至创立伟大的马克思主义学说,以及在异常艰苦的环境中为全世界无产阶级奔走、奋斗。

马克思学识渊博、思想深邃,充满改造社会的理想并付诸实践,对国际工人运动和世界范围内的共产主义运动影响深远。同时他也是富有爱心、和蔼可亲的朋友、丈夫和父亲。他与燕妮相濡以沫、至死不渝的爱情,他与终生挚友恩格斯感人肺腑的阶级友爱,成为传颂千古的美谈。

作者是曾供职于中央编译局的马克思主义研究专家。全书融可读性、史料性与思想性于一体,精选数百幅珍贵历史图片,为读者深入了解马克思和他所处的时代,提供了丰富的素材。

《恩格斯》是马克思主义创始人之一、被誉为伟大的“第二提琴手”的恩格斯的传记。 作者简介 目 录 《马克思传》

*章 特里尔之子

无忧无虑的童年

一个少年的志向

浪漫大学生的爱情

第二章 黑格尔的学生

发现黑格尔

在“博士俱乐部”里

普罗米修斯式的自白

新闻出版自由的捍卫者

为贫苦群众辩护

《莱茵报》的精神领导

第三章 在巴黎的十五个月

………………………. 前 言

新版序言

在过去的18年中,作者曾应出版社之约,出过好几种马克思的传记或画传。它们以具有中等以上文化水平的读者为对象,在内容上追求简洁明了,在文字上力图通俗易懂,在那些对于一般读者来说过于烦琐的学术问题上,尽量深入浅出。同时,本着对理论、对历史负责的学者本分,在不少问题上,我们提出了不同于通行观点的看法。这些书出版后,颇得各不同层次的读者好评,这对作者是很大的鼓励。

在准备本版《马克思传》时,作者又翻阅了以往所写的几篇序言。如今旧作重读,自我感觉也还有某种意味。兹摘录几段如下。

1998年中央党校出版社版的序言中写道:“以往年代描写领袖、导师时常见的那种令人生厌的‘文件腔’,今天实在不该再重复了。作者力图以平实客观的笔调去叙述事实,与事实无关的空头高论,则尽行略去。书中的评论,包括对这位伟大人物各时期的贡献和不足的评价,都确是作者本人的认识,并非违心之论。”

2005年我们为华东师大出版社出版的《马克思画传》所写的序言,交稿后被删掉了,换成了两篇由别人写的序言。这篇序言迄今并未发表过,因此下面准备作较长的引录:

马克思生活在19世纪,那是一个工业革命空前高涨的世纪,资本主义大踏步前进的世纪,也是一个和我们今天的现实仍然有着密切联系的世纪。马克思正是这样一个时代的见证人、分析家和批判大师。他的思想成就,不仅赢得了大批追随者,甚至也获得了他的敌人的尊敬;他的名字与那一时代的社会主义工人运动密不可分;他的学说不仅给思想史增添了辉煌的卷页,而且在现实的历史进程中刻下了深深的印记。

事情还不止如此。马克思的思想跨越了他的时代,对20世纪直至今天都产生了深刻的影响。

20世纪下半期,有一位并非马克思主义者的美国学者评论说:马克思之后的思想史,在很大程度上只不过是和马克思的对话。在笔者看来,这句话说得十分贴切,而且到当今也还继续适用。在今日世界上,当大批复杂而又尖锐的现实问题摆在人们面前,迫切要求得到解答的时候,马克思的影子总是若隐若现地浮现出来,即使你想要绕过他,也是不可能的。

然而,马克思从来又都是一个引起无数争议和无数误解的人。当年他在世时,遭到他尖锐批判的各种社会势力厌恶他诅咒他,却并没有能阻止他的学说在生活中胜利前进;但随着他的学说成为世界社会主义运动中的大思想体系,对他的各种曲解和庸俗化就开始了。这些曲解和庸俗化往往把人们弄得绝望之至,避之唯恐不及,而后世共产主义运动中打着他的旗号犯下的灾难性错误,更把不少人推到了他的怀疑者和反对者行列里。

在严酷的现实面前,马克思学说的光辉似乎褪色了。于是在现如今的生活中,远离马克思、遗忘马克思,好像成了一件不但不使人尴尬,反而显得有点时尚的事情。

笔者就曾经不止一次地听到有朋友高傲而轻蔑地宣布:我根本就不看马克思的书!

我们无法赞同这种态度。面对这种轻飘飘的自负,我们想说,这对您,对任何一个有知识的人来说,并不是光荣,因为这里面显示的不只是无知,还有偏见。无知和偏见都不值得夸耀,因为它们加在一起,只会阻碍您接近事物的真相。

我们敢说,在马克思这样一位大思想家面前,任何一个愿意增进自己的知识,愿意用脑去想,用手去做,用思考去换得自己精神上的自由,并且愿意真诚地参与人类进步事业的人,都没有理由忽视他。只有在你真正读了、想了之后,你才有权利发表自己的意见,哪怕是否定性的意见。

那么,怎样去读通马克思呢?

依笔者之见,*管用的办法,是直接去阅读马克思本人。这个阅读面应当是广泛的。首先当然是要读他的书,从他的早期著作《1844年经济学哲学手稿》到《共产党宣言》,从他花几十年心血写出来的巨著《资本论》,到他的大量其他著作、手稿和书信,读得越多越细,越有好处。还应当读读他的同时代人以及后世马克思主义的各种信奉者和批评者的著作,这样才能从比较中去思考,去鉴别。除此之外,还有一项重要内容,那就是认真读通读透世界历史。马克思学说在根本上是一门历史科学,对于他的学说,也只有放在对世界历史的透彻认识中才能正确理解和评价。

这种阅读,的确是个笨办法,但对于真正想搞清楚问题的人来说,我们实在看不出还有别的捷径可走。

2010年人民日报出版社版的序言则写道:“马克思是古往今来思想家中*重要的一位,应属不争的事实。即使在当今的世界上,马克思也仍然占有相当突出的历史位置。不论你对马克思持何种态度,只要你认真面对以各种方式困扰着我们的复杂纷繁的问题,试图深入地进行思考,你就无法绕开马克思。然而,在我们的现实生活中,马克思学说看上去地位至高无上,流传普及甚广,几乎人人都是马克思学家,人人都可以对它发表一通评论和见解,但事实上透彻了解者极少。人们对它的认识和评说,往往不过是建立在人云亦云、道听途说甚至任意猜测的层面而已。时至今日,在各式各样的解释、发挥和层出不穷的赞扬或责难中,马克思学说和马克思本人的形象愈来愈变得模糊不清了,真正认真地去研读原著并按照文本原意而不是自己的臆造去理解的人,更是少之又少。鉴于此,独立地研究马克思的原著,在今天是更加必要的。”

以上几段引文,都是作者在不同时期、不同氛围下发自内心的声音。

如前面所说,在我国,马克思学说号称“国家学说”,但实际上,很少有人肯下一番功夫,深入进去认真钻研一番。在这种情况下,他们对马克思的褒贬,不是来自对马克思本人思想的理解,而只是简单地出自对现实政治的反应。这种情况,过去如此,于今尤烈。

1998年时,国人可读到的马克思传记还不多。除了弗兰茨?梅林那部内容丰富、有独到见解的《马克思传》之外,苏联、东德人所写的传记以及中国学者对马克思的各种介绍,官话、空话、套话太多,朴实的介绍和独立的分析太少,让人读起来索然无味。作者当时关于不要“文件腔”,而要“以平实客观的笔调去叙述事实”的主张,正是针对这种令人厌烦的状况而提出的。

在那之后,在我国社会急剧变化背景下愈来愈突出的矛盾,几乎在每一个领域中,都激发了尖锐的意见分歧和争论。在这样的条件下,马克思的形象被弄得越来越模糊混乱,越来越无法辨认了。一方面,马克思被用来为一切现实政治需要做辩护;另一方面,相反相成地,批判者们把一切现实中的坏事都追溯到马克思那里,痛加詈骂。大家既无耐心也无兴趣去认真研究一下马克思本人,但不谋而合地要“分开走,一起打”,共同为败坏这个人的声誉而努力。有感于这种不可思议的混乱,我们才在随后的两个版本的序言中向读者们呼吁:不要根据自己的需要去利用马克思,不要拿自己的无知和偏见去曲解马克思,而要独立地研究马克思的学说!

可是,这样的呼吁是不合时宜的。在一个充满喧闹的浮躁时代里,科学上的无私精神和求真态度并不被关心,对事物的本质穷究底蕴也显得多余,许多人只是热衷于“发声”,至于他发的这个“声”是否有站得住的根据,那就无所谓了。在充斥于网络的各种评论里,一些人把马克思描述成专制主义者、骗子和阴谋家,说他制造仇恨,煽动暴力,反对民主,反对科学,驱使人们去实现他的乌托邦狂想,甚至号召大家“打土豪,分田地”!另一些人大概自以为怀着善意,把马克思和恩格斯说成是晚年幡然悔悟、放弃先前错误理论主张的忏悔者……在这样的一片热昏胡话中,是谈不上正常的讨论的。

作者历来主张对马克思以来的世界社会主义历史作深入的重新研究,但不能同意用“歪批三国”式的起哄态度去对待历史。现在收入本书附录的《关于马克思主义史上的若干问题——对一位批评者的回应》,是在一些重大问题上对当前流行观点的回答。我们对这位批评者的许多意见都持异议,但认为他是愿意思考的和讲理的,这在网络上并不多见,因此是值得与之讨论的。我们希望,这种讨论有助于促使人们去真正读一点东西。

总之,我们的态度是:研究马克思,公正地、历史地认识马克思!这不只是为了历史,也是为了我们自己。因为正是这位19世纪的大思想家,立足于*的社会巨变和各种思想激烈辩论的背景上,要求人们不从自己头脑中的愿望而从认真分析经验、事实出发,深入到社会之中去剖析社会,根据各种人群的不同利益去考察他们的立场和政治态度,从现实矛盾与冲突的趋势中去展望历史的未来。他向自己提出了这项无比艰难但有莫大意义的工作,并把一生都献给了它。在他的思想努力中,确实有过大大小小的错误,但他在总体上把人们的认识水平提高了一大步。他是反对一切压迫、追求自由和平等的伟大民主斗士,坚信没有人民大众自己推动的民主必然是不真实、不完整的民主;他大力呼吁,只有人民通过自己的自觉性和斗争,把社会的权力掌握在自己手中并实行自我管理,才能真正实现自己的解放。所有这些,对于当今我们的进步,仍然具有重大的启发意义。

张光明罗传芳

2017年2月15日

用户评价

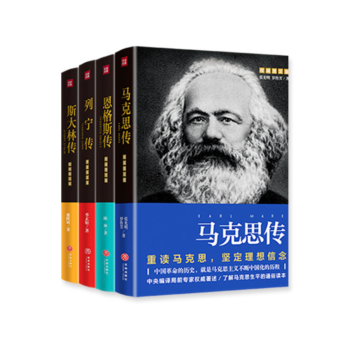

这套书的装帧设计着实让人眼前一亮,纸张的质感温润,封面设计简洁大气,散发着一种沉静而厚重的历史感。翻开书页,一股油墨的清香扑鼻而来,瞬间将我拉回到那个风云激荡的年代。我一直对那段波澜壮阔的革命史充满好奇,也对那些塑造了现代世界格局的伟大人物心生敬意。这套《四伟人传》顾名思义,聚焦于马克思、恩格斯、列宁和斯大林这四位在世界共产主义运动史上举足轻重的人物。读他们的传记,不仅仅是了解一个人的生平事迹,更是试图走进那个时代,理解那个时代是如何被他们深刻影响,又如何塑造了他们。我尤其期待能从中了解到,在他们辉煌成就的背后,是否存在着不为人知的挣扎、抉择,以及那些支撑他们一路前行的精神力量。这本书的体量不小,想必内容也十分详实,我已准备好沉浸其中,与这些伟岸的身影进行一次跨越时空的对话。

评分我一直对那种能够带领人们冲破旧秩序,开创新局面的领导者充满敬意。而马克思、恩格斯、列宁、斯大林,无疑是20世纪最具代表性的几位这样的人物。他们的思想,他们的实践,彻底改变了世界政治格局,也深刻影响了无数人的生活。这套《四伟人传》让我有机会去探究,究竟是什么样的经历,什么样的思想,塑造了他们成为这样的人物。是怎样的勇气,让他们敢于挑战当时最强大的帝国?是怎样的智慧,让他们能够团结起形形色色的人们?是怎样的毅力,让他们在无数次的失败和挫折中依然坚持不懈?我迫切地想知道,在那些被历史记载的辉煌篇章背后,是否存在着不为人知的艰辛、矛盾与挣扎。这本书,对我而言,更像是一次深入的灵魂探索,去理解这些伟人内心的复杂性。

评分每次接触到关于20世纪早期历史的书籍,我总是忍不住被那个时代特有的宏大叙事所吸引。这套《四伟人传》无疑填补了我对那个时期核心人物理解上的重要空白。我总是觉得,伟人的伟大之处,不仅仅在于他们的理论有多么深刻,更在于他们如何在艰苦卓绝的环境下,将自己的信念转化为行动,并最终影响了历史的走向。马克思的理论基础,恩格斯的实践支持,列宁的组织能力,以及斯大林的政治手腕,这四个人就像是历史棋盘上最关键的棋子,他们的每一次落子,都牵动着无数人的命运。我渴望在这本书中看到他们如何从各自的立场出发,如何面对内外的挑战,如何做出那些改变历史进程的决策。这不仅仅是关于他们的传记,更是关于一场深刻的社会变革的史诗。

评分作为一名对历史脉络有着强烈求知欲的读者,我一直认为,要真正理解一个时代,必须深入理解塑造这个时代的关键人物。这套《四伟人传》正是这样一套让我充满期待的作品。从马克思深刻的理论体系,到恩格斯与其并肩作战的坚定身影;从列宁带领俄国人民走向革命胜利的非凡魄力,到斯大林在苏联建设过程中展现出的复杂多面。这四位人物,他们不仅仅是历史事件的参与者,更是历史进程的引领者。我希望能通过这本书,去了解他们思想的起源,去探究他们行动的动机,去感受他们在历史洪流中的抉择与担当。这套书的出现,为我提供了一个绝佳的机会,去深入认识这些在世界近代史上留下浓墨重彩印记的伟大灵魂,理解他们如何以各自的方式,书写了历史的篇章。

评分我一直相信,理解历史人物,最直观的方式莫过于深入他们的内心世界。这套《四伟人传》的出现,仿佛为我打开了一扇通往历史深处的窗户。马克思,这位思想的巨匠,他的理论如同一颗种子,在无数人的心中生根发芽,改变了世界。恩格斯,他不仅是马克思的战友,更是其思想的阐释者和传播者,他们之间的深厚情谊本身就值得细细品味。而列宁,这位将理论付诸实践的革命家,他如何在时代的洪流中力挽狂澜,建立起第一个社会主义国家,其策略和魄力令人遐想。至于斯大林,他与列宁的继承关系,以及他在苏联发展道路上的复杂角色,无疑是历史研究中极具争议也最引人入胜的部分。我希望这本书能够剥离那些标签化的评价,呈现一个更加立体、更加真实的人物形象,让我能够从更广阔的视野去理解他们的思想、他们的行动,以及他们对人类历史进程所产生的深远影响。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有