具体描述

基本信息

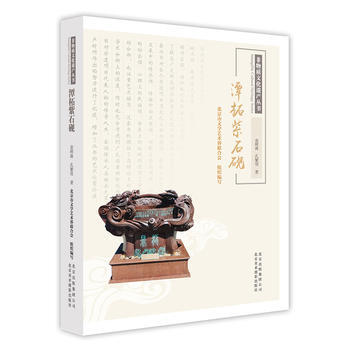

书名:潭柘紫石砚

定价:68.00元

售价:46.2元,便宜21.8元,折扣67

作者:袁树森 孔繁明

出版社:北京美术摄影出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787805019918

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

- 传说与北京地名的趣味结合

- 非遗专家倾力撰写、推荐

- 极具文化传承和收藏价值

非物质文化遗产是“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现方式、知识、技能,以及与之相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。这种非物质文化遗产世代相传,被不同社区和群体在适应周围环境和自然的过程中和与其历史的互动中不断地再创造,为他们提供持续的认同感,增强对文化多样性和人类创造力的尊重。非物质文化遗产的保护和研究工作是当前国际社会和理论学术界普遍关心的一件事情。随着世界经济一体化和现代化进程不断加快,保持人类文化多样性的形态变得非常急迫。维护人类文化的多样性,捍卫不同国家和民族的文化主权,成为国际社会和学术理论界义不容辞的责任。

内容提要

《潭柘紫石砚》 为文联非遗丛书中的一本,共讲述六部分内容:*部分为潭柘紫石砚概述,第二部分介绍了潭柘紫石砚的制作工艺,第三部分是潭柘紫石砚的艺术特色,第四部分是潭柘紫石砚的雕刻技艺,第五部分是潭柘紫石砚的砚缘,第六部分是潭柘紫石砚名品赏析。本书的出版为潭柘紫石砚这一非物质文化遗产的传承、弘扬和保护产生了积极作用。

目录

作者介绍

袁树森为北京永定河文化研究会副会长,孔繁明为潭柘紫石砚代表性传承人。

文摘

序言

用户评价

这本书让我对“砚台”这个词有了全新的认识。我之前只知道它是文房四宝之一,是用来研墨的工具,但这本书却将它描绘成了一个有生命、有故事的载体。作者从一个独特的视角切入,将历史的变迁、文人的情怀、艺术的审美巧妙地融为一体,让我得以窥见一个更加丰富多彩的砚台世界。每一块砚台背后,都可能隐藏着一段不为人知的往事,一段不朽的传奇,而作者正是那个细心挖掘、娓娓道来的讲故事的人,他的笔触充满了温度,让那些冰冷的石块焕发出鲜活的生命力。

评分这本书带给我的,远不止是知识的增长,更是一种精神上的洗礼。在如今这个快节奏、物质化的时代,能够静下心来,去品味那些承载着慢时光、充满文化底蕴的物件,本身就是一种奢侈。作者用他饱含深情的笔调,让我重新审视了“传承”与“创新”的意义,也让我更加珍惜那些流传下来的宝贵文化遗产。每一次阅读,都像是一次心灵的对话,让我与古人产生共鸣,感受到他们对生活的热爱和对艺术的追求。

评分这本书最让我惊喜的是,它并没有以一种枯燥的说教方式呈现内容,而是将深厚的文化底蕴融入到了生动的故事和细腻的描写之中。我仿佛看到一位老朋友,在温暖的灯光下,一边抚摸着他珍藏的古砚,一边向我讲述它们的前世今生。这种叙述方式让我在轻松愉快的阅读中,不知不觉地汲取了丰富的知识,也体会到了中华传统文化的博大精深。这本书就像是一扇窗,让我得以窥见一个我从未深入了解过的领域,并且深深地被吸引。

评分初次翻开这本书,我便被它那沉甸甸的分量所吸引,不仅仅是纸张的厚度,更是作者在字里行间所灌注的深厚情感。我一直对那些承载着历史印记的物件情有独钟,尤其是那些与文人雅士紧密相连的器物。这本书给我的感觉,就像是走进了一个古老的书房,空气中弥漫着墨香,耳畔仿佛还能听到古人挥毫泼墨的沙沙声。作者的文字细腻而富有画面感,让我仿佛亲眼见到那些精美的砚台,触碰到它们温润的石质,感受其中流淌的岁月痕迹。

评分读这本书的过程,像是一场穿越时空的旅行。我跟着作者的文字,漫步在古老的街巷,探访那些曾经孕育出绝世砚台的工坊,想象着匠人们是如何用他们的智慧和双手,将一块普通的石头雕琢成艺术品。我沉醉于那种精益求精的工匠精神,也为那些能够欣赏并珍藏这些杰作的文人雅士而感到由衷的钦佩。书中对于细节的描绘尤其到位,无论是砚台的造型、纹饰,还是其所使用的石材,都经过了深入的考究,让我对这些古老的器物有了更加直观和深刻的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有