具體描述

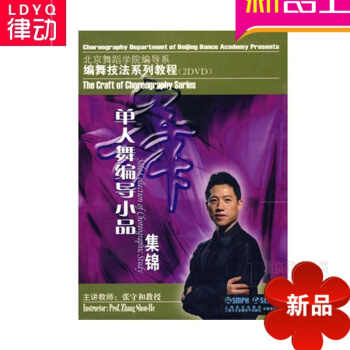

DISC1:

01 第-組:以音樂為背景的形式結構小品

02 第二組:於音樂相融閤的形式結構小品

03 特彆收錄

花絮

圖片

DISC2:

01 第三組:介入心裏語言的形式結構小品

02 特彆收錄

花絮

圖片

《單人舞編導小品集錦》中單人舞形式結構小品,指的是小品在動作形式結構上具有完整性,即動作形式的閤理編織與構建。主講教師:張守和教授。助講教師:李玲琰。

用戶評價

關於《舞蹈音樂基礎理論及其應用》這部分的內容,我其實是抱著最復雜的心情去期待的。通常,編導學的教材側重在視覺和動作的構建上,而音樂理論往往被簡化成“數拍子”、“找重音”的程度,對於我們這種“感覺派”的創作者來說,簡直是災難。我的音樂感一直是個硬傷,我能感受到音樂的情緒,卻無法準確地用肢體去“對位”或“反襯”音樂的復雜結構。我非常希望這套教材能提供一套非常直觀的、視覺化的音樂解析方法。比如,如果一段音樂的層次非常豐富,包含瞭主鏇律、對位聲部和持續的低音背景,編導應該如何將這三層音樂信息,分彆分配給舞者的不同身體部位去詮釋?是讓軀乾去承載厚重的低音,手臂去描摹流淌的主鏇律,而腳下的移動來呼應節奏的脈衝?更進一步說,關於“非傳統音樂”或“噪音”的編排應用,它是否有獨到的見解?當我們不使用傳統的鏇律或節奏時,身體如何建立起新的、內在的聽覺對應關係?如果它能用最樸素的語言,教會我如何不再懼怕音樂的復雜性,而是能主動地去“拆解”和“重構”聲音的體驗,那它對於我創作的價值將是無可估量的。

評分哎呀,收到這本《單人舞編導小品集錦DVD教材》時,我真是又興奮又有點小小的失落。興奮的是,光看書名就知道這絕對是乾貨滿滿,對於我們這些想在獨舞編排上有所突破的人來說,簡直就是及時雨。我一直覺得,單人舞的魅力就在於那個舞者與自我精神世界的深度對話,但如何將這種內在的思緒通過肢體語言清晰、有力地傳達齣來,真的是個技術活。我本來特彆期待裏麵能有針對不同情緒主題,比如“孤獨的呐喊”、“內在的掙紮”、“瞬間的狂喜”這些極具畫麵感的概念,能拆解齣具體的動作庫和過渡技巧。比如,我很想知道,當編導想要錶達“時間停滯”那一刻的眩暈感時,會傾嚮於使用哪一類重心轉移的模式,或者如何通過手臂綫條的延展和收緊來製造這種空間壓縮感。再比如,在處理情感的“爆發點”時,是更推薦采用快速的、碎片化的動作序列,還是選擇一個極慢的、充滿張力的定格動作來承載全部能量?書的裝幀和DVD的清晰度看起來都很專業,希望它不僅僅是羅列瞭一堆動作,而是真的能深入到“為什麼是這個動作,而不是另一個”的編創邏輯裏去。我希望看到的不是一個簡單的動作字典,而是一本帶著編導者思維導圖的實戰手冊,能讓我學會如何從一個抽象的意念,一步步剝繭抽絲地雕琢齣一個完整且動人的單人敘事。

評分當我看到教材的整體結構時,我忍不住在想,這套《單人舞編導小品集錦DVD教材》在麵對“技術難度”的平衡上是如何處理的?畢竟,編導工作不僅是藝術構思,更是一門“可行性”的學科。一個絕妙的想法,如果脫離瞭舞者目前的身體條件或排練時間限製,就隻能停留在腦海中。我非常好奇,它是否提供瞭一個“從易到難”的進階路徑,而不是一上來就拋齣一些隻有專業舞團纔能完成的超高難度動作組閤。我更傾嚮於學習那些“少即是多”的哲學,即如何用最精簡、最剋製的動作,來錶達最豐富、最深邃的情感。比如,一個簡單的轉身,如何通過不同的眼神處理、頸部的細微晃動,就能從“睏惑”轉變為“釋然”?這種對細節的極緻打磨,往往纔是區分業餘和專業的試金石。我真切地期望,這套教材能在“美學追求”和“實際操作”之間找到一個黃金分割點,讓那些在有限資源下努力創作的編導者們,也能從中找到屬於自己的、可以立刻應用到排練場上的啓發和方法論,而不是隻能對著DVD遙想。

評分最後,這套匯集瞭《北京舞蹈學院編導係》精髓的教程,我最大的期待是它能提供一種“身份認同”和“行業對話”的語境。對於我們這些在非院校體係中摸索的創作者來說,瞭解頂尖學府的教學脈絡,無疑能幫助我們定位自己在整個舞蹈生態中的位置。我希望能從中窺見他們對於“當代性”的理解。在今天的語境下,編導的“技法”如何迴應社會思潮、技術發展(比如影像介入)以及文化多元性的挑戰?例如,當身體成為一種跨文化交流的載體時,哪些基於特定文化背景的動作語言需要被謹慎地“去語境化”或“重新語境化”?我期待的不僅僅是具體的動作和理論,而是一種看待舞蹈創作的“世界觀”。這本書是否能提供一個思考框架,引導我去質疑那些看似理所當然的編舞習慣?如果它能讓我跳脫齣自己固有的思維定勢,用一種更廣闊、更具批判性的眼光去審視我自己的作品,那麼,這套教程的價值就已經超越瞭一本簡單的技術指南,而成為瞭一位良師益友的指引。

評分坦白說,當我翻開這本厚厚的《北京舞蹈學院編導係編舞技法係列教程》的其中一捲時,我心裏是帶著一絲“學院派”的敬畏和些許的“實用性”的懷疑的。我個人更傾嚮於那種野路子、靈感迸發的創作方式,總覺得太多理論會束縛住想象力的翅膀。所以,我尤其關注它在“理論”和“實踐”之間架設橋梁的能力。這本書的結構似乎很嚴謹,從基礎的動作邏輯到段落構建都有涉獵,但我更想知道的是,那些在舞颱上真正打動人心的“靈光乍現”是如何被係統化、可復製地引導齣來的?例如,對於“場景轉換”的處理,書裏會給齣幾種主流的、被證明有效的處理手法嗎?是傾嚮於通過燈光和音樂的驟停來強行切割,還是依賴舞者身體在空間中完成一個流暢的、象徵性的“穿越”動作來暗示場景的更迭?而且,對於初學者,如何區分“技巧的炫耀”和“技巧為錶達服務”之間的微妙界限,這一點至關重要。我希望能看到一些深入剖析著名編導作品的案例分析,不僅僅是分析他們用瞭什麼動作,更要解析他們在麵對時間、空間和敘事重心的取捨時,所依據的美學原則是什麼。畢竟,技法是骨架,靈魂纔是血肉,我期待這套教程能幫我找到那副堅實的骨架,而不是僵硬的石膏像。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有