具体描述

基本信息

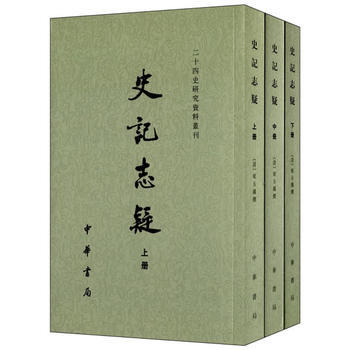

书名:史记志疑(全三册)——二十四史研究资料丛刊

定价:149.00元

作者:(清)梁玉绳 撰,贺次君 点校

出版社:中华书局

出版日期:1981-04-01

ISBN:9787101051094

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:1.339kg

编辑推荐

内容提要

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

坦率地说,在接触《先秦礼乐制度的社会功能研究》之前,我对“礼乐”的理解还停留在孔子教诲的表层。这本书的开篇就以强烈的姿态,挑战了将礼乐仅仅视为道德规范的传统观点,而是将其置于早期国家权力建构的核心环节进行考察。作者的论证逻辑极其新颖,他侧重于分析礼仪的“表演性”与“排他性”,如何有效地在不同血缘群体间划分出等级界限,并最终服务于周王室的政治合法性。书中对不同祭祀场景中音乐、舞蹈、服饰的详细图解和功能分析,直观地展示了制度的强制力是如何内化为社会成员的行为习惯的。最让我印象深刻的是,作者指出礼乐制度的衰微并非道德沦丧,而是权力基础结构变化(如采邑制瓦解)的必然结果,这种结构性视角的引入,极大地拓宽了对先秦史的理解深度,令我茅塞顿开,受益匪浅。

评分我对古代官职制度的研究一直抱有极大的热情,因此,这本《汉代郡国并行制研究》自然成了我案头常备的案头书。这本书的妙处在于,它没有停留在对制度条文的简单复述,而是将“郡县”与“封国”这两种看似对立的权力结构,置于复杂的历史动态中进行剖析。作者非常巧妙地运用了“比较史学”的方法,将不同时间段内,中央与地方权力边界的消涨变化描摹得淋漓尽致。读到关于“诸侯王国”如何利用其经济特权架空朝廷权力的章节时,我感到无比的震撼,那些看似遥远的政治博弈,在作者的笔下变得鲜活而具体。书中的论证逻辑链条极其严密,层层递进,即便是初次接触这个复杂制度的读者,也能被引导着清晰地理解其内在的运作逻辑。它对于理解西汉中后期“推恩令”的深远影响,提供了迄今为止最为透彻的理论框架,实属难得的佳作,值得反复咀嚼。

评分读完《魏晋玄学与清谈风尚》,我不得不感叹作者对那个特定时代精神气质的精准捕捉。这本书并非一本枯燥的哲学史著作,它更像是一幅描绘了东晋士人如何以“清谈”这种独特方式,来对抗乱世带来的精神压抑与政治虚无的群像画。作者没有将“竹林七贤”或“王与马共天下”的现象简单地标签化,而是深入挖掘了老庄思想、佛教义理在士大夫阶层中的传播与变异过程。尤其精彩的是,书中论述了“名教与自然”的张力如何体现在日常的服饰、饮食乃至居处环境的选择上,这种细微的文化切片,极大地丰富了我们对魏晋风度的理解。行文间,不时闪烁着文学家般的细腻笔触,使得原本深奥的义理探讨变得如品茗般清雅怡人。它让我明白,玄学并非逃避现实,而是一种在极端困境下,知识分子群体所能采取的最为高傲且深刻的生存哲学。

评分这本《中古佛教寺院经济形态探析》简直是历史地理学和经济史结合的典范之作。我原本以为寺院经济不过是关于田产和僧人收入的简单罗列,但本书彻底颠覆了我的认知。作者通过对敦煌文书、墓志铭等零散资料的“拼图式”重构,清晰地勾勒出了曹魏南北朝时期,寺院如何从一个单纯的宗教场所,演变为集土地管理、信贷放贷、手工业生产于一体的区域性经济实体。书中对“寺院庄园”的土地兼并模式,以及其与地方豪强、流民之间的复杂供需关系,做了令人信服的量化分析。阅读过程中,我仿佛置身于一条繁忙的中古集市,能听见僧侣与商人讨价还价的声音。这种将宏大叙事与微观经济行为紧密结合的处理方式,使得历史的温度感大大提升,也为研究中古时期社会阶层的流动性提供了崭新的突破口。

评分翻开这本《甲骨文简牍的演变与流变》,着实被作者深厚的学识和严谨的考据精神所折服。书中的每一页都像是一次穿越时空的探险,带领我们追溯那些镌刻在龟甲兽骨上的神秘符号,是如何一步步演化、融合,最终凝结成我们今天所见的方块汉字。作者不仅仅是罗列史实,更是深入挖掘了文字背后的社会变迁和文化心理。比如,书中对商周时期不同地区甲骨文的书写风格差异的分析,细致入微,引人深思。我尤其欣赏它在论证过程中大量引用的考古发现和出土文献,这些一手资料的呈现,极大地增强了论述的说服力。阅读过程中,我仿佛能触摸到三千多年前那些刻写者的指尖温度,感受到他们对记录历史的虔诚与敬畏。对于任何对汉字源头、上古文化感兴趣的爱好者来说,这本书无疑是提供了一个绝佳的、充满智慧光芒的视角。它不仅仅是史料的堆砌,更是一部充满生命力的文字史诗,让人在沉浸中对中华文明的起源产生更深层次的敬仰。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![9787512650404 中华国学经典 喻世明言 团结出版社 [明] 冯梦龙,鲁晓菡 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30014770904/5b3e69daN3fa8c6cb.jpg)

![9787558114953 道德经(精编) 吉林出版集团 [春秋] 老子,孔庆东 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30014964958/5b3e77b3N00aa8db4.jpg)

![9787550238732 论语通解 北京联合出版公司 [春秋] 孔丘 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30015055952/5b3e7f86N08cd2d11.jpg)

![9787550239203 译注 北京联合出版公司 [春秋] 老子,贾德永 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30015055953/5b3e7f88N8e7d8b7c.jpg)

![9787550240926 颜氏家训译注 北京联合出版公司 [南北朝] 颜之推,刘开举 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30015062766/5b3e7f8bN3ec79f8a.jpg)