具体描述

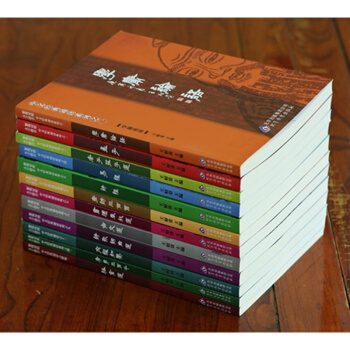

盛世修典 国宝再造

盛世修典 国宝再造

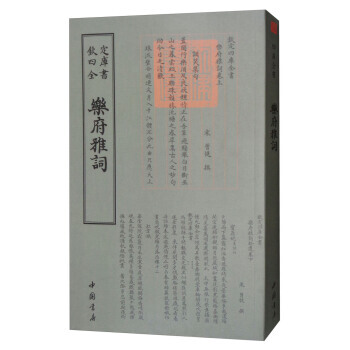

文渊阁四库全书珍赏 尚书要义

原大影印 宣纸包背装 1函6册

出版:线装书局

函册:1函6册

装帧:宣纸包背装

开本:16开200mm×315mm

版次:一版一次

定价:2300.00元

● 底本权威 以台北故宫博物院藏文渊阁本《四库全书》为底本。文渊阁《四库全书》*乾隆皇帝御览,曾经两次覆校、两次补遗,收书最全、校勘*、缮写最精、保存最完整,学术界公认文渊阁本是《四库全书》中最权威、最有价值的版本,最受世人关注。

● 精选书目 特邀著名研究专家,依据打造时代新善本的要求,精选《四库全书》中*学术价值、出版价值和收藏价值的善本、孤本、珍本,按照“经史子集”四部分类推出。

● 原大影印 选用有“千年寿纸”之誉的特制高档手工徽宣,严格按照原书分册分函、版式大小影印,务求真实再现文渊阁《四库全书》的原始风貌。

● 手工打造 严格按照传统工艺手工续纸印刷、手工装订。全书300余道制作工序,除少数几道工序,全部采用传统工艺手工制作,以确保原汁原味,再现原书传统形制之美。

● 皇家气度 封面采用天然蚕丝织成的耿绢,按原书红、绿、蓝、灰四色配染,分别对应经、史、子、集四部。函套采用黄色团龙花绫,再现文渊阁《四库全书》皇家奢华气韵,极富欣赏价值和典藏价值。

《四库全书》是人类有史以来规模最为宏大的文化工程,全书按照中国传统的图书分类方法,分为经、史、子、集四部。经为儒家经典,史为历代史书,子为诸子百家,集为各种诗文辞典。全书共36375册,收书3461种,79309卷,分装6144函,总页数238万余张,总字数近8亿,几乎囊括了清乾隆以前中国历史上的主要典籍。其历史价值之高和版本价值之巨,堪称无与伦比。故该书被视为人类文明的象征,是中华民族宝贵的文化遗产。

用户评价

这六册的组合方式也值得玩味。虽然是《尚书要义》,但为何需要六册之多?这暗示着内容必然是经过了极其细致的拆解和详尽的阐释。如果是简单的篇章注释,可能三册足矣。六册的规模,很可能意味着它包含了大量的篇章分段、细微的义理辨析、乃至与其他传本的参校对比。在古代,能被单独成套、并且篇幅如此可观地进行“要义”阐述,说明该本在学术界拥有极高的地位和广泛的影响力。这种厚重感,让阅读过程变成了一种需要耐心和投入的仪式。它不是让你囫囵吞枣的快餐文化读物,而是要求读者必须沉浸其中,体会古人思维的严密和逻辑的层层递进。每一次翻阅,都像是在与某位遥远的先贤进行一场跨越时空的、严肃而深刻的对话,让人在敬畏中汲取力量,领悟“学而不厌,诲人不倦”的真谛。

评分说实在的,对于我们这一代在信息爆炸时代成长的读者而言,沉下心来阅读实体古籍,尤其是这种规格如此之高的影印本,本身就是一种修行。这套书的“经部”定位,明确了它的学术严肃性。但更让我感到惊喜的是它采用了“包背装”的形制。包背装是传统线装书的一种过渡形式,既有线装的典雅,又在装帧的稳固性上有所加强,反映了古代书籍制作工艺的不断演进。这种工艺上的选择,本身就在暗示着这套书在流传过程中,可能经历过某个特定的历史时期,或者其抄写者/藏书者对装帧的偏好。每一次拂过那微泛黄的宣纸边缘,感受那种略带粗粝却又细腻的触感,都让我深刻体会到“手作之美”的不可替代性。相比于现代印刷品冰冷的完美,这种带有历史印记的“不完美”,反而赋予了书籍更鲜活的生命力,让人在使用时也更加小心翼翼,充满了敬意,这是一种非常难得的沉浸式阅读体验。

评分这本《尚书要义(文渊阁四库全书珍赏系列)原大影印 抄本 宣纸包背装 1函6册 经部》的装帧和版本确实让人眼前一亮。光是“文渊阁四库全书珍赏系列”这几个字,就让人对它的文化价值充满了敬畏。我一直对古代的官方修书工程抱有极大的兴趣,尤其是四库全书这样集大成的著作,其选本和校勘的严谨性是毋庸置疑的。这次能以“原大影印”的方式呈现,意味着我们能够最大程度地还原当年抄录和装帧的细节,这对于研究清代乃至更早期的文献流传脉络,提供了极其宝贵的直观材料。特别是了解到它是“抄本”,那种纸张的纹理、墨色的深浅、乃至笔画的疾徐,都仿佛能透过影印的画面传递过来,让人有一种穿越时空的错觉。宣纸的质地自不用说,它经久耐用,也最能体现古代文人对书籍载体的尊重。这绝不仅仅是一套用来阅读的古籍,更像是一件精心打磨的艺术品,每一个细节都在诉说着历史的厚重与文脉的绵延。对于那些醉心于古籍版本学、热衷于收藏高品质影印本的同好来说,这套书简直是不可多得的珍品,光是看着它安静地躺在书架上,就已经觉得心神宁静,充满了对先贤智慧的敬仰之情。

评分从收藏的角度来看,这个组合——“文渊阁四库全书珍赏系列”的权威背书,加上“原大影印”的忠实还原,以及“宣纸”和“包背装”的精美工艺——几乎达到了古籍影印本的理想标准。它不仅是研究资料,更是一件值得世代传承的文化遗产。我尤其欣赏这种对“原大”的坚持,因为很多影印本为了节省成本或版面,会进行缩印,导致很多重要的细节,比如朱印、校勘眉批、甚至原抄本的墨色浓淡差异都会丢失。原大影印则最大程度地保留了“物的真实性”,这对于版本学研究者来说是至关重要的。想象一下,那些在文渊阁中尘封已久的墨迹,被精准地复刻在新的宣纸上,这种对历史的尊重和还原,体现了出版方极高的专业素养和对传统文化的深厚情怀。对于渴望拥有高品质中华典籍的家庭来说,这套书无疑是提升书房格调、传承文化精神的绝佳选择。

评分作为一名对中国哲学和古代政治思想颇有研究的爱好者,我对《尚书》这部经典的内容自然十分熟悉,但这次的关注点更多地落在了“要义”二字所代表的解读视角上。不同时代的学者对《尚书》的阐发侧重点必然有所不同,而“要义”往往提炼的是最核心、最能指导实践的原则。我期望通过这套书,能更清晰地梳理出古代儒家在诠释《尚书》时,是如何将上古的政令伦常转化为后世可遵循的治理方略的。这种“要义”的提炼过程,本身就是一种思想史的浓缩。它不再是浩如烟海的注疏堆砌,而是经过历代鸿儒的筛选、提炼和升华后的精华所在。我猜想,这六册的篇幅必然会紧密围绕着“德”、“义”、“敬”、“慎”这些核心概念展开论述,为我们理解“天命靡常”、“敬德保民”的实践路径提供了清晰的脉络。阅读这样的版本,能让我们抛开繁琐的考据,直接面对那个时代圣贤们对治国安邦最根本的思考,这种精神上的冲击和启迪,是阅读普通现代注释本所无法比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版现货 朝鲜所刊中国珍本小说丛刊 上海古籍出版社 孙逊,[韩]朴在渊,潘建国 新华书店 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30031822574/5b3f2823N5518efb9.png)

![正版现货 经传释词(高邮二王著作集) 上海古籍出版社 [清]王引之 撰,虞万里,李花蕾 校 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30031832409/5b3f282cN4c6931f3.jpg)

![正版现货 读书杂志(全五册)(高邮二王著作集) 上海古籍出版社 [清]王念孙 撰,虞万里, pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30031833600/5b3f282cN86f91b0d.jpg)