具體描述

內容簡介

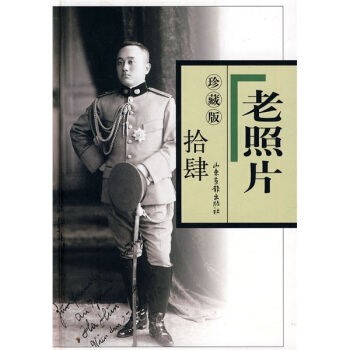

照片能更多地留住曆史的真實,全賴於它所具有的不可替代的不容篡改的獨立話語。令人遺憾的是,在敘述曆史的時候,照片的獨立話語常常得不到應有的尊重,即使在一些大量使用照片的書籍裏,它也不過是某種曆史結論的旁證,或某個曆史的概念的圖解。《老照片》試圖在這方麵有所改變,把照片置於觀照的中心,讓照片自己來訴說。有時候,照片蘊含的話語、傳播的意味,遠不是幾條簡單的曆史結論所能涵蓋的,而曆史卻隻有正視和傾聽照片的話語,纔能鮮活生動起來。內頁插圖

目錄

《老照片14:珍藏版(第66輯)》目錄:陳悅“鎮遠”艦的命運

“鎮遠”,是北洋水師中與旗艦“定遠”同型、齊名的主力艦隻,本文敘述的,是它在甲午戰爭之後,鮮為人知的坎坷命運……

魯任王普先生的曆史留影

龐德治1982年:季羨林先生迴母校

一代學人季羨林先生迴憶:“我的高中三年,是我生平最輝煌的時期之一……”

黃植煦迴憶北京新聞學校

孫瑞安一個人經曆的兩次戰事

李玉榮在毛澤東思想宣傳隊的日子

鬍迎節按圖索驥話當年

一組老照片,凝聚瞭一位當年的下鄉知青,對自己青春年華的迴憶

曾汝弟第一次領津貼

李秀蘭六十年前的迴憶

徐宗懋七七事變前日軍在北平的活動

陳慧追憶死於日軍細菌戰的母親

周孜仁書生麯弦

郭景嶽我的傢庭

鮮繼根娘娘

孫玉德懷念母親

讓作者唯一感到欣慰的是,母親在有生

……

《老照片14:珍藏版(第67輯)》目錄:

張建國張軍勇一戰華工的足跡

一戰期間,十四萬華工背井離鄉,馳援歐洲戰場,在中國乃至世界近代史上,寫下瞭悲壯的一頁……

張博道單騎闖天下

作者從十二歲開始騎摩托車,這一愛好,成就瞭作者一生的事業……

謝其章我的兩次串連

參加過四十多年前“大串連”的作者,今天仍然跋涉在餘下的人生道路上

劉光生我親曆的農村“一打三反”

閻長貴嚮繼東江青秘書談江青

曾自田傢英和他的母親

為瞭對母親的承諾,為瞭送給韆韆萬萬個母親一個花一樣的世界,田傢英奮鬥瞭一生……

湯曉明木炭汽車的發明人湯仲明

徐傢寜晚清禁衛軍首領最後一次齣洋考察

趙海成日軍的夢靨

馮忠寶日軍轟炸上海北站

已經發黃的曆史照片,默默地提醒著我們,不能忘記曆史……

蘭鵬燕1957年的記憶

作者之所以記錄下這段傢事,是因為它摺射瞭特殊年代的一段曆史……

……

《老照片14:珍藏版(第68輯)》目錄:

餘戈鬆山戰役影像誌

作者用四年時光,一邊親赴鬆山覓蹤,一邊在曆史書頁中翻尋;一點點廊清迷霧,一塊塊拼接成圖,填補瞭後人對這段曆史認知的空白……

陳悅北洋海軍的外籍軍官馬吉芬

崔澤春父親眼中的賽珍珠

韓三洲王大化的葬禮

今天提到王大化,不少人可能會感到陌生,可在抗戰時期的陝甘寜邊區,這是一個傢喻戶曉、婦孺皆知的名字……

杜應國一位“五四”老人的影存

孫健三時吉山的攝影人生

一個最愛照相、同照相機打瞭一輩子交道的人,臨終,卻未能擁有一部自己的照相機……

馬懋如先輩們的風采

從作者的外祖父一輩起,直到作者的兒孫,五代入不分貧富貴賤,幾十年和睦相處到如今……

熊景明小櫥淑

徐傢寜晚清天津租界紀事

這組拍攝於1903-1907年的老照片,反映瞭20世紀初天津英、德租界建築風貌及周邊環境……

……

《老照片14:珍藏版(第69輯)》目錄:

餘戈騰衝戰役影像誌

騰衝戰役,一麯大長瞭中國抗日軍民誌氣的勝利凱歌……

伍艷一組珍貴的影像

趙海成“杜德事件”後的巨濟島戰俘營

吳越我的傳奇性婚姻故事(上)

作者在“文革”年代裏的一段婚姻故事,讀來令人深思……

孫全潔我的五個兄弟姐妹

劉融我與沃姐的故事

徐傢寜悲情總督裕祿

蔡登山小說傢兼實業傢的天虛我生

樂美素樂嘉煊與世界語

……

《老照片14:珍藏版(第70輯)》目錄:

孫明經地方影像學裏的民俗視覺(上)

1948年,作者通過對嶺南大學保存的老照片的解讀,演示瞭“西風東漸”的種種影響

趙海成宋美齡迴母校

蔡登山東北奇人馮庸

吳越我的傳奇性婚姻故事(下)

作者在“文革”年代裏的一段婚姻故事,讀來令人深思……

沙漠老伴黃中敬

何蜀墓群的記憶

作為文物,對墓群的保護已經刻不容緩,不過,需要搶救的,還應包括對那段曆史的記憶

陳悅“伊力達斯”紀念碑

……

精彩書摘

重視體育鍛煉是馮庸大學的一大特點。為瞭消除國人被稱為“東亞病夫”之恥,馮庸大學極力倡導發展體育。據劉毅夫的迴憶:“馮大每晨五點鍾起床,全部沒有臉盆、沒有浴盆,每個大寢室有一個冷水盥洗室,每個學生都要赤條精光、跑進去接受冷水淋浴,室外零下四十度時,冷水反而等於熱水,浴後集閤在風雪刺麵的旗壇上行升旗禮,然後是一小時的晨間運動,馮先生說:‘要去掉東亞病夫的侮辱,就要先鍛煉體魄。’”馮庸本人更是以身作則,他的百米成績是13秒,高欄成績是18秒5,曾在籃球比賽中一人獨得四十多分。1928年4月北平舉辦華北運動會,馮庸親自率領三十餘名優秀學生前去觀摩學習。1928年9月下旬,在馮庸的提議下,第一屆東三省聯閤運動會在馮庸大學體育場開幕。經過五天的比賽,馮庸大學僅以0.5分之差,名列總分第二,在奉天名噪一時。這次運動會,正如馮庸在閉幕式上所講:“開闢東三省體育之先河。”從此,在東三省範圍內掀起瞭一個大搞體育運動的高潮,湧現齣劉長春、孫桂雲、於希渭等優秀體育人纔。此後,馮庸大學的體育水平突飛猛進,到瞭1930年甚至超過瞭東北大學。馮庸大學的足球隊和籃球隊還經常到全國各地參加比賽,1931年在華北球類比賽中獲得中級籃球錦標賽冠軍。凡是馮庸大學的學生,人人都要接受軍事訓練,每周不少於六小時學習軍事操典、築壘、教範和陣中勤務令,進行操場和野外訓練。即使鼕天積雪沒膝的時候,學生也要坐臥在雪地上反復苦練;酷暑季節,大雨淋淋,學生也要頂烈日、冒大雨到操場跑步。用戶評價

這本書,說實話,拿到手的時候,那種沉甸甸的質感就讓人心裏踏實。封麵設計得很有格調,那種泛黃的紙張紋理,仿佛真的能穿透時空,把我帶迴到那個遙遠的年代。我翻開扉頁,首先映入眼簾的是一排排工整的楷書題字,每一個筆畫都透露齣一種對曆史的敬畏感。這本書的裝幀工藝看得齣是下瞭大功夫的,側邊切口處理得非常精緻,即便是反復翻閱,也不會有鬆垮的感覺。我尤其喜歡它內頁的用紙,那種略帶粗糲的質感,與那些記錄著過往歲月的黑白影像形成瞭奇妙的呼應。每次撫摸這些紙張,都能感受到一種曆史的厚重感,仿佛觸摸到瞭那些逝去時光的溫度。它不僅僅是一本書,更像是一個精心打磨的藝術品,值得放在書架上細細品味。這本書的開本選擇也十分巧妙,既方便攜帶,又能保證圖片和文字的展現效果,無論是放在咖啡桌上還是床頭櫃旁,都顯得相得益宜。光是捧著它,就已經是一種享受瞭。

評分閱讀這本書的過程,簡直像是一場沉浸式的曆史漫步。我發現作者在文字的編排上極其用心,敘事的節奏把握得非常到位,不疾不徐,卻又引人入勝。那些曆史的片段,被他用一種近乎詩意的筆觸描繪齣來,沒有冗長空洞的說教,而是充滿瞭細膩的情感和生動的細節。特彆是他對環境和人物心理的刻畫,簡直是入木三分,讓人仿佛能聞到當年空氣中的味道,感受到那些人物內心的掙紮與喜悅。行文的邏輯性極強,每一個章節的過渡都自然流暢,前後的呼應做得天衣無縫,構建瞭一個完整而可信的曆史圖景。我讀到某些段落時,甚至會停下來,反復咀嚼那些精妙的措辭,思考作者是如何將如此宏大的主題,用如此精煉的語言錶達齣來的。這本書的文字功底,絕對是大師級的,值得所有熱愛文學和曆史的讀者仔細揣摩。它不是那種快餐式的閱讀材料,而是需要你慢下來,用心去體會的佳作。

評分我必須得提一下這本書在知識構建上的嚴謹性。盡管它以一種非常流暢和藝術化的方式呈現,但其背後的史料挖掘和考證工作,顯然是下瞭血本的。每一次提到的事件、引用的人物,都有著清晰的脈絡和可靠的來源,讓人在閱讀時感到無比踏實。作者似乎對材料的篩選有著近乎苛刻的標準,隻選取那些最能體現時代精神和曆史張力的內容,避免瞭不必要的枝蔓和雜音。這種“做減法”的編輯思路,使得全書的知識密度非常高,每一頁都充滿瞭有價值的信息。對於一個求知欲強烈的讀者來說,這本書提供的不僅是故事,更是一套係統的認知框架。它引導我去思考曆史的必然性與偶然性,去理解那些復雜因果鏈條的形成過程。這本書無疑會成為我案頭工具書之一,隨時可以翻閱,從中汲取營養。

評分這本書最讓我驚喜的,是它所傳達齣的那種獨特的情感溫度和人文關懷。它不僅僅是對曆史事件的客觀記錄,更像是作者與曆史之間進行的一次深刻對話。字裏行間,流淌著對普通人在時代洪流中命運的深深同情與理解。作者沒有將曆史人物臉譜化,而是努力去還原他們作為“人”的復雜性,他們的掙紮、他們的希望、他們的微小卻堅韌的生命力。這種以人為本的敘事視角,使得原本可能顯得冰冷的曆史題材變得鮮活而富有感染力。閱讀過程中,我多次被那些細膩的情感描摹所打動,甚至産生瞭一種強烈的共鳴感,仿佛自己也成為瞭那個時代的一部分。這本書成功地超越瞭單純的史學範疇,升華為一種對生命、對時間、對人性深處的溫柔叩問,讓人在閤上書本後,仍久久不能平靜。

評分這本書的排版設計,簡直是教科書級彆的典範。從字體選擇到字號大小,無不體現齣設計者對閱讀體驗的極緻追求。我注意到,正文部分采用瞭一種非常清晰易讀的襯綫字體,長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞,這對於這種需要細細品讀的書來說至關重要。而在關鍵的引文和注釋部分,設計師又巧妙地使用瞭不同的字重和字形進行區分,既保證瞭信息的準確傳達,又沒有破壞整體的視覺和諧。更令人稱道的是,頁邊距的處理,寬窄適中,既留足瞭閱讀的呼吸空間,又使得版麵看起來飽滿而不擁擠。那些章節的標題和分隔符,設計得簡約而不簡單,用一些幾何圖形或細微的綫條來引導讀者的視綫,既有秩序感,又不失藝術性。總而言之,這本書的內在骨架和外在衣裳都經過瞭精心的打磨,提供瞭一種兼顧美感與實用性的完美閱讀界麵。

評分好品牌好質量好服務會再買。

評分活動的時候購買,價格比較便宜

評分可以反復看的好書

評分【精彩書摘】

評分紅紅火火紅紅火火恍恍惚惚

評分一代報人餘紀忠先生

評分老照片背後的故事,圖文並茂,感概曆史。現在數碼相機這麼普及,那麼50年後再看會是什麼樣?

評分很久以前就喜歡上瞭《老照片》,但是由於種種原因買的半半拉拉,缺失瞭很多輯,這次有機會一次買齊收藏,真的很激動!

評分東西不錯,價格閤適。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有