具体描述

编辑推荐

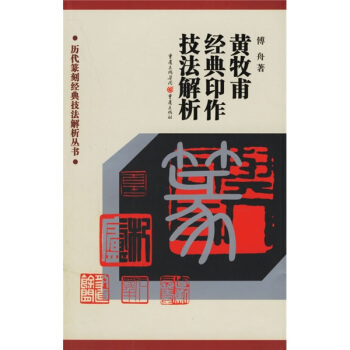

黄牧甫是著名的印人,他远宗古玺、汉印,近法皖浙几大家,兼取金石文献资料,受启迪于邓、赵的创作思想与方法,并加以融会贯通,拓展、创造,最终形成含蓄、深沉、外板内灵、耐人寻味的独特的篆刻艺术风格。本书为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,选录了黄牧甫的印章作品,通过一方方具体的印例,用解剖麻雀的方法,对篆刻创作技法进行分类解析,并从中梳理出一定的技法规律。该书内容详实,印例丰富,分析透彻,可成为读者切实有用的篆刻学习工具书。内容简介

黄牧甫在其审美思想、审美意识的作用下,从对秦汉玺印、各类古器物、文字、印谱、文献资料、前贤时人篆刻创作的研究、借鉴中,既师其迹,又师其心,创造了独具特色的个人艺术风格。其篆刻作品在字法上本色渊懿,造型巧异;刀法上爽健、酣畅,挺劲;线条光洁、峻厚(白文)、健逸(朱文);章法上外板而内灵;总体上具有貌新而意古,形美而意雅,今古浑然相融的美感。本书从黄牧甫印风、印章分类、印艺技法、印艺临摹对黄牧甫的印作技法进行了梳理和解析,值得广大印章爱好者阅读。目录

历代篆刻经典技法解析丛书总序第一章 黄牧甫印风综述

第一节 黄牧甫生平及印艺历程

第二节 黄牧甫印艺的师承渊源及其发展

第三节 黄牧甫的审美观与其印风的形成

第四节 黄牧甫印艺的地位

第二章 黄牧甫印章的分类及艺术特征

第一节 黄牧甫印章分类的依据和理由

第二节 黄牧甫印章分类及艺术特征(上)

第三节 黄牧甫印章分类及艺术特征(中)

第四节 黄牧甫印章分类及艺术特征(下)

第三章 黄牧甫印艺技法解析

第一节 黄牧甫印艺的篆法解析

第二节 黄牧甫印艺的章法解析

第三节 黄牧甫印艺的刀法解析

第四节 黄牧甫印章线条的美与质

第五节 黄牧甫印章边款简析

第四章 黄牧甫印艺的临摹及解析

第一节 临摹黄牧甫印的艺术取向

第二节 黄牧甫印临摹及解析

第三节从临摹到创作

第五章 黟山印派简说

第一节 师事黟山之印人

第二节 师淑黟山之印人

第三节 黟山派第三代印人

第六章 黄牧甫印艺的当代启迪

第一节 黄牧甫印艺对当代篆刻启迪的层面

第二节 宗法黄牧甫印艺的当代篆刻家

后记

参考文献

精彩书摘

一、黄牧甫印艺的横向地位衡量一个艺术家及其创作成就在艺术史上的地位,其基本方法和切人点便是将他放在艺术史的纵横坐标上,与同时代有参考性的重要艺术家及成就、风格进行横向比较分析,与前后有参照性的重要艺术家进行纵向比较分析,就可比性层面剖析其风格特征、艺术价值、含金量多寡及其在艺术史上的启示意义等,可以更加准确地判定艺术家的历史地位。对于黄牧甫印风地位的评价人们正是这样做的。前有沙孟海、傅抱石,后有马国权、韩天衡、李刚田等,他们或提出了极有见地的观点,或做了精彩而深刻的论析,为黄牧甫研究做出了贡献。韩天衡、李刚田都对黄牧甫与吴昌硕进行了深入的比较分析,这种比较分析有着充足的理由,吴、黄为同时代的两位篆刻大家,两者之间具有较多的差异性和可比性,甚至具有印学发展中风格指向的互补性。诚如韩先生所云“愈是具有强烈对比的意义,愈是为他俩各自的风格增添了特殊的光彩”。沙孟海先生用古代阴阳思想对近现代几位篆刻家作了简评,其《沙村印话》云:“昔人论古文辞,别为四象。

持是以衡并世之印:若安吉吴氏之雄浑,则太阳也。吾乡赵氏(时□)之肃穆,则太阴也。鹤山易大厂(熹)之散朗,则少阳也。黟山黄牧甫之隽逸,则少阴……”着重指出了由于艺术家资质、天赋不同必然导致其审美理想的不同,吴昌硕创造雄浑,黄牧甫摘得隽逸。

韩天衡概括而论:“吴昌硕的篆刻以貌拙气盛、粗服乱头为特性,黄牧甫恰恰是以俏丽俊挺、富丽堂皇为形质的……就具体的技法而论,吴昌硕的篆法在展纵间取势,黄牧甫则在收敛中取势;吴昌硕篆法方圆相参,以圆为主;黄牧甫则方圆相参,以方为主;吴昌硕以几番的修饰丰富镌刻感,黄牧甫则以奇特的用刀技法同样丰富了镌刻感;吴昌硕的气质是斑驳得浑厚,黄牧甫则光洁得浑厚……取前人、他人所未登攀过的殊途,同归于篆刻艺术至高的峰巅。”李刚田的比较分析较为深入、详尽:在师承源流上,吴昌硕得益最多的是吴熙载,用冲切中带披削的刀意去表现欹斜生姿的石鼓文及“写”的韵味黄牧甫得益最大的是赵之谦、发挥其对金石文字遗存所取的形式特点,因印而异地构筑丰富的美术性的印面形式。在印面气息上,吴昌硕从雄浑厚朴的角度去认识和学习秦汉印而取其浑朴,黄牧甫则认为“光洁无伦”、“古气穆然”之美是古印的本质,而求其隽雅。

在刀法上,吴昌硕用“工笔”的手段去求写意的效果,黄牧甫用“写意”式的自然行刀刻出工笔的线条。在章法上,吴昌硕首重篆法美,通过完美的篆法而自然形成章法;黄牧甫则是篆法服从章法,篆法的独立性溶解在大章法中,与古玺印相近,黄氏章法的基调在于古玺。在审美思想上,吴、黄所持不同,他们用不同的技法手段,创造了不同的艺术风格,王嫱西施,各擅其美,善于运用对立统一的规律去治艺,其形虽异,而“道”实出于一,同源而异派,殊途而同归。韩、李二位先生的比较论析均中肯綮,的确吴昌硕以苍茫雄浑之风直攀近代篆刻之顶,黄牧甫凭雅逸隽秀之美而达近代印坛之峰。

前言/序言

用户评价

我最近接触了一些关于篆刻艺术的入门书籍,但大多停留在理论阐述和历史沿革的层面,真正能将抽象的技法转化为具体可操作指导的读物却凤毛麟角。这本书给我带来的最大惊喜,在于它对“如何入手”的细致拆解。它没有直接抛出高深的术语,而是像一位耐心的老师,从最基础的刀法运力开始,一步步引导读者去体会不同篆刻刀在不同石材上产生的效果差异。比如,书中对于“冲刀”、“切刀”在处理弧线和直线时力量的分配与角度的微调,都有非常详尽的图文配合说明,甚至连刻制过程中产生的细微声响和力度变化都被文字生动地捕捉下来。这种将技艺“拆箱”并逐一解析的叙事方式,极大地降低了初学者的学习门槛。读完其中的某些章节,我甚至感觉自己手中仿佛已经握住了那把刻刀,对下一步该如何下刀有了更清晰的预判和信心,这在其他同类书籍中是很少见到的深度和实用性结合。

评分作为一名业余爱好者,我最关注的是实践的可操作性和参考性。这本书在这方面的表现,可以说是超出了我的预期。它不仅仅提供了理论指导,更像是一本实战手册。书中收录的许多案例,都是从材料选择的细微差别讲起,比如青田石的韧性与寿山石的松脆对手法的影响,就做了非常细致的对比分析。而且,它还涵盖了传统技法之外的一些现代工具与材料的结合应用,使得内容既有深厚的历史底蕴,又不失与时俱进的活力。最让我受益匪浅的是,书中对于如何“修复”或“优化”已刻印章的章节,提供了许多独到的“补救”措施和技巧,这对于经常在刀下失手的新手来说,简直是雪中送炭。这种全流程覆盖、注重实战细节的编排方式,让这本书成为了我工具箱里不可或缺的一员,任何时候拿起它,都能找到针对当前困境的即时有效解决方案。

评分这本书的结构安排非常精妙,它并非简单地罗列各种技法,而是构建了一个从宏观到微观,再到实际应用的全景式知识体系。它首先引入了对历代名家风格的宏观梳理,帮助读者建立起一个审美坐标系,理解何为“气韵生动”的境界。随后,笔锋急转,深入到具体的“肌理处理”和“边款制作”等“硬核”技术环节,这种由远及近、循序渐进的逻辑链条非常符合人类的学习规律。更值得称道的是,它在讲解完某一类技法后,往往会紧接着附带若干个“误区警示”和“进阶挑战”,这种前瞻性的设计极大地避免了读者在实践中走弯路。仿佛作者深知学习者在特定节点会遇到的困惑,并提前布下了解决问题的伏笔。这种成熟的教学设计,让这本书的使用价值远远超出了单纯的技法手册范畴,更像是一部伴随学习者成长的工具书,值得反复研读和查阅。

评分这部作品的装帧设计着实令人眼前一亮,纸张的触感细腻而有质感,封面烫金的工艺考究,印着苍劲有力的书名,让人在翻阅之前便对内容充满了期待。内页的排版布局也极为用心,字号大小适中,行间距留白恰到好处,即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。尤其欣赏的是,书中对各种经典印作的展示,采用了高精度的彩色印刷技术,使得每一方印章的肌理、篆刻的刀法细节都能纤毫毕现地呈现出来,那种石料的温润感和线条的力度仿佛能穿透纸面直达读者心底。不同于市面上许多只注重文字介绍而忽略视觉体验的艺术书籍,这本书在视觉传达上达到了一个很高的水准,它不仅仅是一本理论参考,更像是一本精心策划的艺术画册,让人在学习技法的同时,也能充分享受到视觉上的愉悦和美的熏陶。这种对细节的极致追求,体现了出版方对传统艺术的深深敬意,也为后续的深入研究打下了坚实的基础,毕竟,对于印章艺术而言,“看”远比“读”来得更为直观和重要。

评分令人耳目一新的是,这本书对于“意境”与“刀法”之间关系的探讨,呈现出一种极富哲学思辨的视角。它没有将篆刻仅仅视为一种手工技能,而是提升到了精神表达的层次。作者似乎在反复强调,印章的美感并非仅仅来源于线条的精准,更来自于创作者心灵状态的投射——是沉稳还是激昂,是内敛还是奔放。书中对“留红”与“飞白”的处理哲学进行了深入挖掘,探讨了如何在有限的朱砂与印泥之间,通过精妙的刀法布局,营造出无限的张力与生命力。这种对艺术本质的探求,使得阅读体验不再是枯燥的技术学习,而是一场与古人心灵的对话。对于那些已经掌握基础刀法,却在追求艺术高度上感到迷茫的进阶篆刻爱好者来说,这本书所提供的精神指引和审美启迪,无疑是极其宝贵的财富,它让人开始思考“我为什么要刻”以及“我要刻出怎样的灵魂”。

评分质量不错,封面不好看

评分活动时候入手价格还凑合

评分里面的印章不是很清晰进行篆刻临摹 很多地方跟原稿都不一样 不过总体不错

评分很好的书,很喜欢,物流也很好

评分很好,很喜欢 盼望已久了

评分不错的丛书,价廉物美

评分学习篆刻的好书,价廉物美。。。

评分质量还可以,值得购买

评分活动时候入手价格还凑合

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有