具体描述

详情信息:

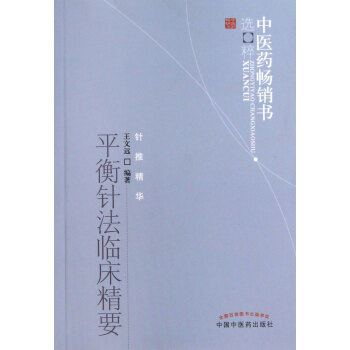

Product Details 基本信息

ISBN-13 书号:9780836834086

Author 作者:Various

出版社:Gareth Stevens Publishing

Publication Date 出版日期:2004-10-01

Product Dimensions 商品尺寸:26.2x19.7x0.8cm

Shipping Weight 商品重量:0.312kg

Shipping Weight Language 语种:English

pages 页数:32

用户评价

这本书的装帧设计和书名都给人一种专业、权威的感觉,这让我对它寄予了很高的期望,希望从中学习到一些真正能够指导临床、解决实际问题的“精要”知识。然而,在阅读过程中,我发现书中对于许多关键问题的探讨都流于表面,没有深入挖掘。例如,在介绍某些疾病的治疗方案时,书中会提及几个穴位,但对于这些穴位为什么会被选中,其在经络循行、脏腑关联上的具体作用机理,以及在特定病证下的配穴逻辑,都没有得到充分的解释。我更希望能够理解“治法”背后的“治则”和“治病求本”的思路,而不是仅仅记住几个穴位名称。此外,书中在论述一些复杂或疑难杂症时,往往只给出了一个非常笼统的治疗方向,而缺乏具体的应对策略和经验分享。我期待能够从书中读到作者在临床中遇到类似情况时的思考过程、探索方法,以及最终是如何通过针灸手段加以解决的。这本书的实用性,在我看来,还有待提升,它更适合作为对针灸知识的初步了解,而对于希望在临床上有所突破的读者,可能需要寻找更具深度和实践指导性的资料。

评分我一直对传统中医的针灸疗法抱有浓厚的兴趣,尤其是在临床实践中,总希望能找到一些能够帮助我提升疗效的切实方法。这本书的题目吸引了我,我原以为它会像许多“畅销书选粹”那样,汇集临床上的精华,提供一些独到的见解。然而,在我细读之后,我却发现它更像是一本对现有知识的整理和归纳,缺乏真正能够“精要”之处。例如,书中对于一些古老的针灸理论进行了回顾,这固然有其历史价值,但对于如何在现代临床中应用这些理论,例如如何将其与现代解剖学、生理学相结合,或者如何解释其在神经、体液等方面的作用机制,却鲜有提及。我希望看到的,是作者能够以更现代的视角,对这些理论进行再解读,并提供一些基于现代科学的循证医学证据,来支撑其临床疗效。同时,书中对于一些常见病症的治疗方案,虽然列出了一些经典的处方,但对于这些处方的配伍思路、加减变化以及针对不同患者的个体化调整,缺乏深入的分析。我希望这本书能够提供更多关于“为什么”这样治疗,以及“在什么情况下”可以进行调整的思考,而不是仅仅罗列出“怎么做”。

评分我一直对中医针灸的理论和实践充满了敬意,并希望通过阅读相关书籍来不断充实自己的知识体系。这本书的标题《中医药畅销书选粹》引起了我的好奇,我以为它能汇集一些真正有价值、被大众所认可的精华内容。然而,在阅读的过程中,我发现它所呈现的内容,在深度和广度上,似乎并没有达到我所预期的“畅销”水准。例如,书中对于一些基础的经络学说和穴位理论的介绍,虽然比较全面,但缺乏更具启发性的阐述,没有将这些理论与现代生命科学的最新研究成果进行有效的结合,也没有深入探讨其在现代社会中的应用前景。我更希望看到的是,能够通过这本书,对中医针灸的理论有更深刻的理解,能够理解其背后蕴含的哲学思想和科学原理,而不仅仅是记住一些名称和操作。在临床应用方面,书中对一些常见病症的治疗方法,虽然也列举了一些经典的方剂和穴位,但缺乏对这些治疗方案的循证医学证据支持,也没有提供更多关于如何根据个体差异进行辨证施治的详细指导。我期待的“畅销书选粹”应该能够提供更加深入、更具说服力的内容,能够让读者在阅读后对中医针灸产生更强的信心,并在实践中获得切实的帮助。

评分作为一名长期从事针灸临床的医生,我总是孜孜不倦地寻求能够提升诊疗水平的书籍。这本书的题目——“平衡针法临床精要”——听起来充满了吸引力,仿佛能一下子抓住针灸治疗的“关键”所在。然而,当我带着这份期待去阅读时,却发现它并没有带来我所期望的“精要”之处。书中对于“平衡针法”这一理念的阐述,虽然提及了一些基础的原则,但对于其在临床上的具体应用,例如如何辨别“平衡”的失调,以及如何通过针刺达到“平衡”的微妙过程,缺乏详尽的描述。我希望能够看到书中提供一些具体的案例分析,通过真实病例来展现平衡针法的独特之处,以及作者是如何运用这一方法解决复杂的临床问题的。此外,书中对于一些常见病症的治疗,虽然也介绍了相应的穴位和手法,但其论述的深度和广度,似乎与“精要”二字还有一定的距离。我期望的“精要”是能够直击核心,提纲挈领,能够让我在阅读后立即获得启发,并能将其快速应用于临床。这本书整体感觉更像是一本对现有针灸知识的梳理,缺乏那种能够“点石成金”的独特视角和深刻见解。

评分初次拿到这本书,我抱着学习的心态,希望从中能获得一些新颖的思路和实用的技巧。然而,翻阅之后,我发现它并没有触及我所期待的深度。例如,书中对于一些常见病症的论述,虽然提及了辨证要点,但对于如何根据具体病情灵活调整针刺穴位、手法以及配穴原则的阐述显得较为笼统,缺乏具体的操作指导。我更希望看到的是,针对某个特定病证,作者能详细剖析不同体质、不同阶段的患者,其针灸治疗的差异化方案,以及可能遇到的疑难杂症和应对策略。书中对穴位的介绍也相对模式化,对于穴位深浅、进针角度、得气感等关键细节的描述不足,这对于初学者来说,可能难以准确把握。此外,在某些章节,作者对于理论的阐述似乎也停留在基础层面,没有深入挖掘其内在的逻辑和现代医学的佐证,这使得理论部分略显单薄。整体而言,这本书更像是一本入门级的参考手册,对于已有一定基础的读者,可能难以满足其深入探索的需求。我期待能有一本书,能够将理论与实践更紧密地结合,提供更具指导性和启发性的临床经验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有