具体描述

内容简介

王羲之的行书如行云流水。如果把其誉为书法艺术的皇冠,那么《兰亭序》则是这颗皇冠上熠熠生辉的明珠。《王羲之兰亭序临摹举要》则以王羲之的《兰亭序》为临摹底本,通过分解结合,从点画入手,透彻分析临摹王羲之的《兰亭序》的要义。《王羲之兰亭序临摹举要》对于初学行书者,是一本集观赏性、学术性、系统性、示范性、计划性和可操作性于一体的好书。

内页插图

目录

前言 欧阳中石还艺术于人民 卞传忠

第一章 概述

一、王羲之及《兰亭序》简介

二、《兰亭序》阶段临摹计划表

三、《兰亭序》重字一览表

第二章 《兰亭序》全文中几种主要笔画的运用及书写方法

第一节 主要笔画的运用及书写方法

一、点法

二、横法

三、竖法

四、钩法

五、撇法

六、捺法

七、折法

第二节 中锋运行笔法图解

第三章 《兰亭序》全文分组临摹提示

第一组 第1至第4行(共49字)重字的写法及个别字、部首、笔画写法的研究与练习

第二组 第5至第8行(共47字)重字的写法及个别笔画的练习

第三组 第9至第12行(共48字)重字的写法及个别笔画的运用

第四组 第13至第16行(共47字)重字的写法及个别偏旁、部的练习

第五组 第17至第20行(共46字)重字的写法及个别偏旁、部的解读

第六组 第21至第24行(共46字)重字的写法及个别偏旁的练习

第七组 第25至第28行(共41字)重字的写法与前文同字的不同之处练习

第四章 合组分段临,全文通临

第一节 合组分段临

一、用两周时间临习《兰亭序》第一段

二、临习《兰亭序》第二段

三、临习《兰亭序》第三段

第二节 全文通临

一、通临方法

二、通临要求

三、《兰亭序》改竖幅中堂

四、集字创作

第五章 历代临摹《兰亭序》名作欣赏

一、《兰亭序》注释

二、唐·冯承素摹《兰亭序》大字本

三、唐·冯承素摹《兰亭序》

四、唐·褚遂良摹《兰亭序》

五、元·赵孟濒摹《兰亭序》

参考文献

后记

精彩书摘

第一章 概述一、王羲之及《兰亭序》简介

王羲之,字逸少,生于公元321年,卒于379年(一作303-361年),东晋大书法家。祖籍琅讶临沂(今属山东),琅讶王氏是当时的名门望族。晋室南度后,权势更加显赫。王羲之才华出众,又有政治抱负,深受长辈器重,先后出任秘书郎,宁远将军,江州刺史,官至右军将军,会稽内史,故后世称其为“王右军”、“王会稽”。因与上司王述不和,遂称病辞官,定居会稽山阴(今浙江绍兴)。去官后,王羲之与东土人士,尽山水之游,弋钓为乐。他寄情山水,修身养性,尽享天伦之乐。

王羲之,少时师从卫夫人,学钟繇的楷书,打下了良好的楷书基础,随着年龄的增长,所见名家书迹渐多,眼界大开,便转益多师,博采众长,尤在叔父王庾的指导和熏陶下,精研诸体,推陈出新,一改汉魏以来朴质的书风,创造出妍美流便的新书体。深厚的学家渊源和长时间对前代优秀书家的学习借鉴,加之天资聪颖、山水的陶冶、时代的条件等综合因素的影响,使王羲之的书法“冠绝古今”,成为我国书坛的一代宗师,历来被誉为“千古书圣”。

《兰亭序》又称《临河序》、《兰亭集序》、《兰亭记》、《兰亭文》、《曲水序》、《禊帖》等。

东晋穆帝永和九年(353年)三月初三,会稽山阴之兰亭,崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,美景怡人,身为会稽内史的王羲之邀请了谢安、谢万、孙绰、许询、支遁及其子凝之、徽之、操之等41人,会于会稽山阴之兰亭,举行“修禊”盛会。

……

前言/序言

夜深了,我读完即将出版的这本书稿:《王羲之<兰亭序>临摹举要》,敬佩之心和激荡之情催我沉沉地思想起它的作者——老书法家徐德晋先生,思想起他之于我,他之于书,书之于学习书法的朋友们。德晋先生,威海人。1936年出生,1956年入伍,1982年转业。从戎、从政都做文化工作,分内分外都做书法教育,没黑没白地学习书法理论,临摹历代碑帖,专心书法创作……

他,博学勤苦,融会贯通。不论干什么,他都虔诚地追求最好,创造极致。因而,在五六十年的跋涉征程中,留下了一串串闪光的足痕——

他立志报国,入伍后连年立功受奖;他热爱音乐,1959年初,被调入济南军区前卫歌舞团民族乐队,多次随团进京演出;1963年、1964年,他连续两年因工作先进被歌舞团推选进京,登天安门城楼参加国庆观礼;尤其是1964年,他荣幸地参加了大型音乐舞蹈史诗《东方红》的排练和演出,其间,多次当面聆听总导演周恩来总理的教诲,受到毛泽东主席等党和国家领导人的亲切接见;他古文修养丰厚,常有清词丽句吟出,一阙《清平乐·菊顶晨眺》使教古汉语专业的辽宁大学教授王前先生击节叫好并欣然奉和;他雅为垂钓,钟情大海,曾创造出日钓鲅鱼1300多斤的纪录,他将自己钓的大鱼和特色鱼种制成鱼拓片,并配以有感而发的随想诗词,用书法的形式写出,从而构成了三味一体的艺术品;他生于大海边,长在海浪里,终身热爱海,感恩海,积多年心力写就了23万字的散文集《感谢大海》,出版后社会反响颇佳。

后记

泱泱华夏,五千年文明;仓颉造字,惠炎黄子孙。书法是祖国传统文化艺术宝库中的一朵奇葩。毛泽东曾经说过:“中国书法,是我们的民族文化,哪个国家也不能相比。不懂书法,等于不懂中国文化。书法艺术有着广泛的实用性,也有很高的欣赏价值,钻研进去,其乐无穷。”继承、发扬、光大传统书法艺术的历史使命,当然地落在了我们这一代书法人和书法教育工作者的肩上,这也是我坚定不移地走过来、传下去和编撰这本小册子的动力。

王羲之的行书如行云流水,如果把其誉为书法艺术的皇冠,那么《兰亭序》则是这颗皇冠上熠熠生辉的明珠。这本小册子是我多年潜心研习王羲之《兰亭序》的心得体会,此“闻一而知十,触类而旁通”的临摹方法也在我数十年书法教学实践中得到加工、修改、完善和验证。今日把它汇编成册,定名为《王羲之<兰亭序>临摹举要》。

多年来,我把学习《兰亭序》的收获、临摹经验运用于书法教学之中。每当行书的理论、技法讲完之后,我本着“伤其十指不如断其一指”的原则和“凡临摹须专力一家”的临池经典,专临“天下第一行书”——《兰亭序》。临习前,我把《兰亭序》全文作了四个阶段的临摹、创作计划。这本小册子着重记录了每个阶段临摹时对笔法运用,同字异写,生僻字、词的理解,常用字的笔顺;结构特征,字态变化;字与字的呼应,行气的形成,透章法布局,看情感起伏,节奏变化等,做精细研究、深刻领悟的临前准备。

用户评价

坦白说,我买书的习惯比较挑剔,通常会先去考察作者的学术背景和研究方法。这本书的作者在书法史研究领域似乎有着独特的见解,我注意到他/她似乎更偏向于从文献考据的角度来还原古代书家的创作环境和心境。这种严谨的态度,让人感到踏实。我希望书中能够提供大量原始的史料引用和对比分析,而不是空泛的溢美之词。例如,关于笔法中“提按顿挫”的描述,我期待看到更细致的物理解析,比如不同类型毛笔在不同力道下对墨色和线条粗细的影响,这才是真正能指导实践的干货。如果能辅以高精度的图例进行说明,那就再好不过了,毕竟对于我们这些实操者来说,直观的视觉证据比纯文字描述更有说服力。

评分这本书的排版设计,说实话,在现代出版物中算是比较大胆的尝试了。它似乎摒弃了传统书本中常见的对称布局,采取了一种更为自由和留白的布局方式,这或许是为了模仿古代手卷的阅读体验,营造一种“行云流水”的视觉感受。虽然我个人对这种极简主义的风格持保留态度,因为它有时会牺牲掉内容的易读性,但我承认,这种设计确实赋予了这本书一种独特的艺术气息。我很好奇,在内容组织上,它是否也采取了类似跳跃但内在逻辑严密的结构?比如,是否会突然插入一些与主体内容相关的诗词或哲学思考的碎片,从而打乱既有的章节顺序,以期达到一种“悟道”的境界?这种非线性的叙事手法,如果运用得当,能带来意想不到的阅读惊喜。

评分我最近一直在寻找一本能够提供一个全面、深入的古代书法理论框架的书籍,希望能从宏观的角度理解中国书法的精神内核,而不是仅仅停留在技法的模仿上。这本书的目录结构给我留下了深刻的第一印象,它似乎并不满足于单纯地展示字帖或者技巧解析,而是试图构建一个完整的理论体系。这种构建过程,对于一个想要系统性提升自己鉴赏能力和理解深度的学习者来说,是至关重要的。我尤其关注它在论述“气韵生动”这一抽象概念时,是如何将其具象化,并与历代名家的创作实践相结合的。如果它能清晰地阐明不同历史时期书风的演变逻辑及其背后的时代精神,那么这本书的价值就远超一般的入门指南,将成为我案头必备的参考书。

评分我更关注的是这本书在现代数字化时代背景下,如何处理传统书法的传承问题。它是否探讨了数字化临摹与传统执笔实践之间的关系和冲突?或者,它是否提供了一些利用现代科技手段(比如高精度扫描或三维建模)来辅助我们理解古代笔势的可能性?我购买这本书,是希望它能成为一座桥梁,连接古代的智慧与当下的实践困境。如果书中仅仅是简单地重复前人已经论述过的内容,而没有提出任何针对当代学习者的新视角或新方法论,那么它的时效性就会大打折扣。我期待看到一些富有前瞻性的讨论,比如如何在新媒体环境下保持传统书法的“精气神”,这才是真正考验作者眼光和深度的试金石。

评分这本书的装帧设计实在让人眼前一亮,封面那种典雅的墨绿色,配上烫金的书名,一下子就抓住了我的目光。内页的纸张质感也非常好,触感温润,透着一股历史的厚重感,完全不像那种批量生产、追求速度的印刷品。虽然我还没来得及深入研究里面的具体内容,但光是翻阅和把玩的过程,就已经是一种享受了。特别是当你把书摊开,它散发出的那种淡淡的书墨香气,仿佛能把我瞬间拉回到那个笔墨纸砚的时代。装订得非常结实,看得出是用心制作的,即便是经常翻阅,也不担心会散页。这种对手工制品的偏爱,往往会让我对书的内容抱有更高的期待,希望里面的编排和呈现方式也能像外表一样精致入微,让人爱不释手,能够静下心来细细品味。

评分学习书楷很有练习帮助

评分买了[SM]一点都不后悔,很喜欢[ZZ],书是绝对正版的,纸张都非常好![BJTJ]识伴随人类成长,人类的成长少不了知识。

评分活动时候购入,价格还可以

评分不过附在后边的兰亭序墨迹还不错

评分而接下来,最为平凡的几个高中生开始有了各自的人生路程,陆之昂的母亲因为癌症去世,深刻地改变了他的性格,而傅小司因为参加津川美术大赛一举成名,成为全中国都有小有名气的插画家。之后那些曾经在一起的年轻人因为毕业而分离,立夏和傅小司去北京继续念书,陆之昂去了日本,而七七去了上海。而从小孤独的遇见,放弃了自己在浅川的一段与青田的美好感情而单独去了北京,开始为实现自己的歌唱的梦想而努力。

评分这次,就是物流慢了二天,希望改进。

评分买了[SM]一点都不后悔,很喜欢[ZZ],书是绝对正版的,纸张都非常好![BJTJ]识伴随人类成长,人类的成长少不了知识。

评分正在每个人都对急速到来的世界冲撞得看不清未来的时候,他们并不知道之后的更大的逆境就要降临,也正是接着的种种事件,几乎完全逆转并摧毁了每个人的人生…

评分古人云:“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。”可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于:它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的《时间简史》和《果壳中的宇宙》,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的“庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光”。 对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。面对苦难,我们苦闷、彷徨、悲伤、绝望,甚至我们低下了曾经高贵骄傲的头。然而我们可否想到过书籍可以给予我们希望和勇气,将慰藉缓缓注入我们干枯的心田,使黑暗的天空再现光芒?读罗曼?罗兰创作、傅雷先生翻译的《名人传》,让我们从伟人的生涯中汲取生存的力量和战斗的勇气,更让我们明白:唯有真实的苦难,才能驱除罗曼谛克式幻想的苦难;唯有克服苦难的悲剧,才能帮助我们担当起命运的磨难。读海伦?凯勒一个个真实而感人肺腑的故事,感受遭受不济命运的人所具备的自强不息和从容豁达,从而让我们在并非一帆风顺的人生道路上越走越勇,做命运真正的主宰者。在书籍的带领下,我们不断磨炼自己的意志,而我们的心灵也将渐渐充实成熟。 读书能够荡涤浮躁的尘埃污秽,过滤出一股沁人心脾的灵新之气,甚至还可以营造出一种超凡脱俗的娴静氛围。读陶渊明的《饮酒》诗,体会“结庐在人境,而无车马喧”那种置身闹市却人静如深潭的境界,感悟作者高深、清高背后所具有的定力和毅力;读世界经典名著《巴黎圣母院》,让我们看到如此丑陋的卡西莫多却能够拥有善良美丽的心灵、淳朴真诚的品质、平静从容的气质和不卑不亢的风度,他的内心在时间的见证下折射出耀人的光彩,使我们在寻觅美的真谛的同时去追求心灵的高尚与纯洁。读王蒙的《宽容的哲学》、林语堂的《生活的艺术》以及古人流传于世的名言警句,这些都能使我们拥有诚实舍弃虚伪,拥有充实舍弃空虚,拥有踏实舍弃浮躁,平静而坦然地度过每一个晨曦每一个黄昏。

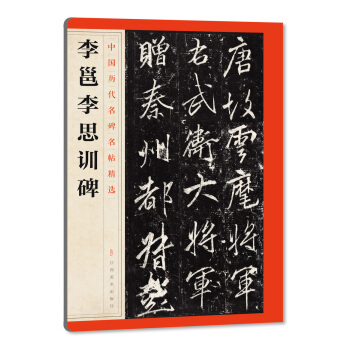

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有