具体描述

编辑推荐

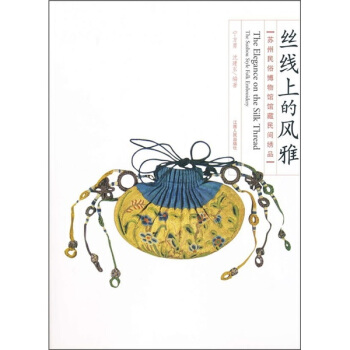

这是一些刺绣小品。它不像大幅的刺绣字画,可以张之于壁供人欣赏,而是点缀于生活的各面,才显示出它的可贵。而当生活的变革时尚转化时,它也只好躲进人们的箱柜,保存着往年的记忆。在这些精致的绣品中,有的可能是年轻人定情的信物,有的是感情交流的纪念。内容简介

中国是世界上早栽桑养蚕的国家之一,小小的蚕儿孕育出了悠久的丝绸文化,细细的丝线更是连接了世界上的古老文明。早在良渚文明时期,吴地的先民们就已经开始尝试缫丝织绸;到了春秋时代,吴国的妇女就已经是银针飞舞,彩线流动,绣出大好河山,无限风光;宋元明清以降,苏州无数的织工和绣娘更是织出了一个人间天堂,绣出一派滋生盛世。刺绣对苏州来说无疑是锦上添花的装点,但这恰恰说明,它不是无关紧要,而是非常要紧,正是刺绣技艺才使得丝绸由单纯的商品升华成了高雅的艺术品,丝绸文化在中华民族传统文化中的地位方才愈加重要。因此,现在作为非物质文化遗产的苏绣技艺,早已经成为古老苏州向世界展示自己的亮丽名片之一。作者简介

宁方勇,苏州博物馆(苏州民俗博物馆)馆员,中国文物学会会员;沈建东,苏州博物馆(苏州民俗博物馆)研究员,中国民俗学会会员,苏州吴文化研究会理事。目录

彩线牵情丝线上的风雅——论苏绣民间绣品

荷包

发禄袋

扇袋

油面搦

名片袋

云肩

眼镜袋

钱褡

后记

精彩书摘

2.组合式的造型大致可以分为以下几种组合方式:(1)动物和植物组合,如蝴蝶和南瓜的组合就很常见,被称作“瓜瓞(音蝶)绵绵”。

(2)器物组合,如三个大小不同的元宝串起的造型,称作“连中三元”。器物和植物的组合,如石榴、寿桃等与盒子或篮子组合;如意和石榴、如意和果盘的组合;如意、寿桃和毛笔;如意和莲花;铜钱、寿桃、佛手、莲藕、石榴、柿子和盖盒等的组合。这样的组合寓意丰富,口彩很多,比如“和合如意”、“必定吉祥”、“事事如意”、“多子多福”等。

(3)动物、植物和器物的组合,比如铜钱、蝙蝠和桃子组合,就是祈求“福禄寿”的寓意。

发禄袋的造型多样、组合精妙、布局紧凑、内涵丰富,用色艳而不俗、清丽可爱,针法活泼多变,是苏绣民间活计中的最具代表性的绣品,而且,它的图案非常集中地展现了苏州民间高超的造型能力和丰富的想象力、创造力,体现了极高的审美意识。

发禄袋的制作材料主要以绸布为主,织锦用得比较少,辅料多以棉布为主。它的底色主要以绸布的自然色为主,或有的是粉红、大红和藕色等。为突出造型的立体感,发禄袋的内部都衬有丝绵等,使得绣制的图案更加饱满,更有表现力。几乎所有的发禄袋都缀有数量不等的各种颜色的流苏,装点得更加华美。但传世的发禄袋中也有材质很特别的,有一种就是使用铜为原料,经过手工锤打、錾刻做出造型,再点缀流苏等做装饰。

(二)眼镜袋

收纳眼镜的袋状器具,也称眼镜套或眼镜盒。现在看到的传世实物多以纺织品和皮革等材料制成。根据现有的考古资料来看眼镜在中国的出现是在汉代,而普及大致在清代中后期。考古人员在发掘汉光武帝刘秀之子刘荆的墓时,出土了一只小巧的水晶放大镜,这就是古人所说的“单照”,“也就是眼折叠扇铺”(叠一作揲),可见南宋时我国已经有折扇生产和供应了。到了明代,品种已是日益多样、镜的雏形。其实真正意义上的眼镜出现在明代,只不过当时不叫眼镜而是称作“叆叇”。明万历田艺蘅在《留青日札》卷二《叆叇》条云:“每看文章,目力昏倦,不辨细节,以此掩目,精神不散,笔画信明。中用绫绢联之,缚于脑后,人皆不识,举以问余。余日:此叆叇也。”到清嘉庆年间,张子秋在《续都门竹枝词》云:“近视人人戴眼镜,铺中深浅制分明。更饶养目轻犹巧,争买皆由属后生。”此中不难看出,眼镜的使用已经相当普及,而且是很多年轻人竞相追逐的时髦物件。根据传世的眼镜来看,不但是纯手工精细,而且制作的材料多是很考究的,制作镜片的是水晶等宝石,做镜框和镜架的多是玳瑁、白铜、黄金等贵金属,即便是漆器的镜架那也是价值不菲。为了便于保护和随身携带这样的贵重物件,就有了眼镜袋或是眼镜盒。

常见的眼镜袋或眼镜盒是将织绣面料裱在长圆形硬盒或较厚的纸板上。多用丝绦系口,用珠石或丝结固定,既方便于存放,也便于系挂。普遍是制作十分精致考究,表面上或绣或织各种吉祥图案,或是诗词和吉祥话。特别是清代男子多将其佩挂在腰间,也是作为一种装饰品。

用户评价

说实话,这本书的内容安排得非常巧妙。它不是简单地罗列展品,而是通过不同的主题,将这些民间绣品串联成一个完整的叙事线。我特别喜欢它对绣线材质、色彩运用以及图案寓意的深入剖析。比如,书中对某些特定花卉图案在不同地区的寓意差异的讲解,让我对这些传统符号有了全新的认识。而且,这本书的排版设计也充满了巧思,图文搭配得恰到好处,既保证了信息量的丰富,又保持了阅读的舒适感。读完之后,我对民间艺术的理解提升了一个层次,感觉自己对传统文化的敬畏之心更深了。这绝对是一本值得反复品读、细细揣摩的精品,无论是作为学术参考还是业余欣赏,都非常棒。

评分天哪,这本书简直是一场视觉盛宴!我拿到手的时候,就被它厚重的质感和精美的封面设计所吸引。翻开书页,那些精细的刺绣图案简直让人叹为观止,每一针每一线都仿佛在讲述着古老的故事。里面的图片清晰度极高,色彩还原得非常真实,让我能近距离欣赏到那些传统工艺的细腻之处。尤其是那些关于不同地区绣法特点的介绍,写得非常生动有趣,让我这个外行人也能领略到其中的门道。作者的文笔流畅,深入浅出地将复杂的刺绣技艺与深厚的文化内涵结合起来,读起来一点也不觉得枯燥。我感觉自己就像是亲身走进了那个充满锦绣的绣房,和那些巧手的匠人们面对面交流。这本书不仅仅是一本图录,更像是一部关于中国传统美学的活历史。

评分这本书的装帧和印刷质量简直达到了收藏级别。纸张的选择很有分量感,拿在手里沉甸甸的,每一次翻阅都是一种享受。最让我惊喜的是,书中对一些历史背景和工艺传承的描述,写得非常详尽和扎实,可以看出作者下了巨大的功夫去考证和梳理这些资料。我尤其关注那些关于绣娘生活的侧写,那些简短却充满人情味的故事,让冰冷的绣品瞬间有了温度。它让我意识到,每一件看似简单的民间绣品背后,都凝聚了普通劳动人民的智慧、汗水和对美好生活的向往。这本书成功地架起了一座现代读者与传统民间艺术之间的桥梁,让人在欣赏美的同时,也能感受到那份沉甸甸的时代记忆。

评分这本书的价值远超乎我的想象,它简直是一本深入了解中国民间审美和生活哲学的百科全书。我特别喜欢它在展示实物的同时,穿插介绍相关的历史文献和民间传说。这种多维度的解读方式,让每一件绣品都拥有了丰富的内涵和故事性。从针法到图腾,从色彩到材质,作者都进行了细致入微的分析,那种对传统文化的热爱和执着在字里行间跃然纸上。读完之后,我发现自己看事物的眼光都变得不一样了,更加注重细节,更加懂得欣赏那些需要时间打磨才能显现出的美。对于任何热爱文化、热爱手工艺术的人来说,这本书都是不容错过的珍藏佳作。

评分我原本以为这是一本比较“高冷”的专业书籍,没想到它竟然如此具有亲和力。作者的叙述方式非常接地气,没有太多晦涩难懂的专业术语,即使是初次接触刺绣文化的人也能轻松跟上节奏。我最欣赏的是它对“民间”这一概念的解读,它没有将民间艺术神化,而是真实地展现了它们在日常生活中所扮演的角色和承载的情感。书中的很多细节描述,比如不同地域的嫁妆绣品、节日庆典上使用的纹样等,都让我仿佛回到了那个古朴宁静的年代。这本书让我对“生活美学”有了更直观的认识,原来最朴素的日常用品,也能被赋予如此高超的艺术价值。

评分教育智慧求妙点.从知识到能力,从情感到智慧,教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

评分②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

评分于善待“差生”,宽容“差生”。

评分题质疑、成果展示、心得交流、小组讨论、合作学习、疑难解析、观点验证、问题综述。

评分质的要求,对教育规律的把握,对教学艺术的领悟,对教学特色的追求。

评分提高效益,亦可谓“教学相长”。

评分②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

评分于善待“差生”,宽容“差生”。

评分教育智慧求妙点.从知识到能力,从情感到智慧,教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![号角:世界经典制服徽章艺术(四) [Clarion Militaria Collection Publication] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11711890/55836724Nd97322d8.jpg)

![Type Hybrid: Typography in Multilingual Design [Type Hybrid 混合语言平面设计 标志 字体设计 平面设计图书] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12079673/591eb129Nfa6c3ace.jpg)