具体描述

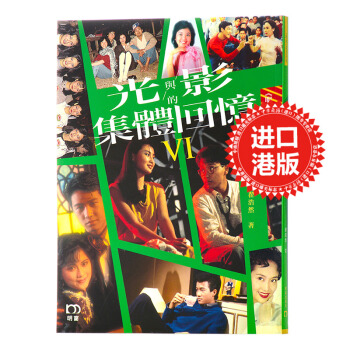

光與影的集體回憶VI

基本信息

作者名称:翟浩然

ISBN:9789888338672

推出日期:2016-08-23

语言:繁体中文版

页数:224 页数

出品商:明窗出版社

内容简介

2010年9月,《集體回憶》現身《明報周刊》,翌年7月結集成《光與影的集體回憶》出版,至2016年7月已屆第6集,筆者透過全新訪問,重塑香港娛樂事業 (包括歌、影、視、播、漫畫、舞臺劇等) 的風光盛世,現身說法的嘉賓超過150位,分別來自導演、編劇、電視臺高層、制作人、藝訓班導師、藝人、DJ、經理人、藝人助理、漫畫家、收藏家等不同界別,呈獻zui珍貴的照片、回憶,讓香港zui好的時光,再現眼前。

作者簡介∶

翟浩然

超過二十年娛樂采訪經驗,曾任新城節目《家天下》主持與《點正娛樂》總編輯、商臺節目《巴巴閉邊個夠我查篤撐》監制、有線娛樂新聞臺主編、無綫節目《爆足一周》主持、nowTV節目《娛樂審死官》常駐嘉賓,現職《明報周刊》記者,近年致力重整娛樂圈集體回憶,著有一連六集《光與影的集體回憶》。

用户评价

说实话,我一直对明窗出版社出版的文化类书籍抱有很高的期待,他们似乎总有一种独特的品味,挑选的选题既有深度又极具收藏价值。这次的《光与影的集体回忆VI》系列,光是“VI”这个罗马数字就暗示了这是一个持续耕耘多年的重要项目,这种坚持本身就值得敬佩。我特别好奇,与前几卷相比,这一卷在研究视角上是否有新的突破?是更侧重于技术革新对叙事的影响,还是更偏向于探讨特定导演的风格演变?我个人比较倾向于看到那些跨界融合的探讨,比如电影的布景设计如何与当时的建筑思潮相互影响,或者配乐如何构建出一种超越视觉的“记忆氛围”。阅读这类书籍,我追求的是一种沉浸式的体验,仿佛手里拿的不是书本,而是一份精心策划的展览导览图。如果内容能在理论深度和实际案例的趣味性之间保持完美的平衡,让即使是初涉此领域的新手也能轻松入门,同时让资深研究者也能发现新知,那这本书的价值就无可估量了。

评分这本看起来装帧精致的书,封面设计就带着一股浓厚的怀旧气息,那种老电影海报的质感扑面而来,让人不禁联想到那些黑白默片时代的风情。我原本是冲着“集体回忆”这个主题去的,想看看作者如何梳理香港电影黄金时代那些经典场景和人物的共同记忆。拿到手里沉甸甸的,纸张的质感非常好,那种略带粗粝的触感,更添了几分历史的厚重感。我最期待的是,这本书能像一个老电影放映机那样,重新启动那些被时间冲刷得有些模糊的片段,用文字的力量将光影定格。如果作者能深入挖掘一些不为人知的小故事,比如某部经典镜头背后的趣闻轶事,或者探讨不同时代观众对同一部电影情感投射的细微变化,那将会非常有价值。我希望它不仅仅是一本简单的影评汇编,而是能提供一个深入的文化切口,去理解香港社会变迁中,光影艺术扮演的独特角色,那种无声的、却有力的文化载体作用。从书名和出版社来看,这应该是一本在学术性和可读性之间找到了平衡点的佳作,期待它能带来一次深入的、关于集体情感的影像考古之旅。

评分我最近迷上了一位名叫翟浩然的作者,他的文字总有一种奇特的穿透力,能轻易地将你拉入到一个特定的时空背景之中。之前读过他关于舞台剧创作心路历程的文章,那种细腻入微的观察和对人性深层的挖掘,至今仍让我回味无穷。所以,当看到这本聚焦于“电影及戏剧研究”的新作时,我几乎是迫不及待地想翻开。我尤其关注作者如何处理“港版”这个限定词所带来的特殊性——香港电影的叙事模式、本土文化元素的融入,以及它在特定历史阶段对亚洲乃至世界影坛的影响,这些都是非常值得探讨的议题。我希望作者能避免空泛的赞美,而是用犀利的笔触去剖析那些成功的或失败的案例,展示出一种批判性的审视角度。对我来说,好的艺术研究不只是记录历史,更是要解释“为什么”以及“如何做到”。这本书如果能提供一个清晰的理论框架,来分析光影艺术中的符号学意义,那就太棒了,让人在享受故事的同时,也能进行智力上的探索和提升。

评分最近总觉得生活节奏太快,很多东西都浮光掠影地过去了,缺少沉淀和反思的机会。我需要一本能够慢下来、细细品味的读物,而这本关于“集体回忆”的书正好契合了我的需求。我设想中的阅读场景是,在一个安静的午后,泡上一杯浓茶,伴随着一些老电影的经典配乐,去探索那些光影背后的时代心跳。这本书如果能成功地唤醒我对某些经典场景的感性认知,并提供一个理性的分析出口,让我能更好地理解自己为何会被那些画面深深打动,那它就完成了它的使命。我尤其看重作者对“集体”二字的解读,究竟是社会共识,还是某种潜意识的文化编码在起作用?我希望看到一些关于不同代际观众对同一部作品记忆差异的对比分析,这会揭示出记忆是如何随着时间线不断被重塑和编辑的。这种对记忆结构本身的探讨,远比单纯的影片介绍来得更有力量。

评分我对任何试图构建“回忆录”或“史诗”的作品都有天然的好奇心。出版周期长、篇幅浩大的系列作品,往往承载着作者对一个文化现象最宏大、最系统的梳理意图。《光与影的集体回忆VI》听起来就充满了这种雄心壮志。我期待这本书能够提供一个清晰的脉络,梳理出香港电影从诞生到鼎盛再到转型过程中,关键节点的转折点是如何被影像语言所捕捉和记录下来的。它不应该只是一堆散乱的文章集合,而应该像一条精心编织的毯子,将不同年代、不同风格的作品用一条统一的文化线索串联起来。如果能看到作者对一些被主流评论忽略的、但对民间情感产生巨大影响的小众作品的关注,那就更让我惊喜了。毕竟,真正的“集体回忆”,往往藏在那些我们以为已经遗忘的角落里。我希望这本书能成为一个灯塔,照亮那些被光影定格的、却又容易消逝的珍贵瞬间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[港版]堅守信念:給社工學生的30封信 / 香港城市大學出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10704541771/57e1e1a2Nf71063ed.jpg)