具體描述

Hardcover: 612 pages

Publisher: TASCHEN Gmbh; updated edition (25 Nov. 2013)

Language: English

ISBN-10: 3836542838

ISBN-13: 978-3836542838

Product Dimensions: 23.8 x 4.3 x 29.5 cm

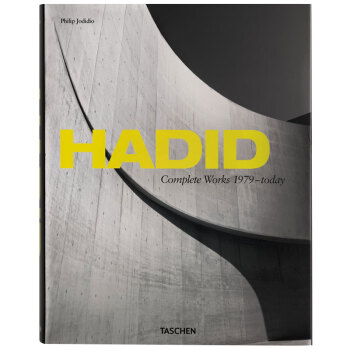

The iconic work of a singular architect

Zaha Hadid is a wildly controversial architect whose work remained largely unbuilt for years, despite awards and critical acclaim. Yet in the past decade, Hadid has risen to fame and completed numerous structures like the Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati, the Glasgow Riverside Museum, and the Eli & Edythe Broad Art Museum in Michigan. With her audacious, futuristic designs, Hadid now ranks among the elite of world architecture.

Born in Baghdad and educated in London, where her practice is based, Hadid has designed radical architecture for over 30 years. This massive TASCHEN monograph, now available in a specially updated and more accessible edition, covers her complete works to date. The New National Stadium of Japan venue of the Tokyo 2020 Olympic Games, and the Serpentine Sackler Gallery in London are both published for the first time. This volume shows the evolution of Hadid s career comprising buildings and furniture and interior designs with in-depth texts, spectacular photos, and her own drawings.

Following original large monograph, this book is now available in a more accessible trade edition.

Philip Jodidio (born 1954) studied art history and economics at Harvard, and edited Connaissance des Arts for over 20 years. His books include TASCHEN s Architecture Now! series, and monographs on Tadao Ando, Norman Foster, Richard Meier, Jean Nouvel, and Zaha Hadid. He is internationally renowned as one of the most popular writers on the subject of architecture.

用戶評價

對於一個建築設計專業的學生來說,這本書的價值簡直無法估量,它不是那種隻展示最終效果圖的“光鮮亮麗”的作品集,而是展現瞭從概念誕生到最終落成的完整“思考鏈條”。我發現,許多她著名的建築,其核心母題和幾何邏輯,早在她二十多年前的早期構圖中就已經埋下瞭伏筆。這種持續性和一緻性,是很多新銳建築師難以企及的深度。書中的文字敘述部分,雖然不多,但措辭精準,直指核心的設計意圖,沒有過多冗餘的自我美化,而是專注於解釋“為什麼是這樣”。這促使我反思自己的設計習慣:是否我們總是在追求新穎的外形,而忽略瞭背後那個堅實而連貫的設計理念支撐?這本書提供瞭一個絕佳的案例,展示瞭如何建立一個能夠跨越數十年依然具有生命力的建築語言體係。

評分這本書的排版設計本身就是一種極簡主義的勝利,黑白與彩色的穿插使用,空間留白的處理得當,使得每一張圖片都有足夠的“呼吸”空間,不會讓人産生信息過載的壓迫感。在閱讀那些關於城市規劃和室內設計的章節時,我注意到她是如何將她對宏大尺度的理解,巧妙地縮小並應用到人居尺度上。那些公共空間的流動性、光綫的引入、以及傢具和牆體之間的模糊邊界,都體現瞭她對“體驗”的重視遠勝於單純的“形式”。這讓我開始用一種全新的視角看待室內設計,它不應是建築的附屬品,而應是建築語言的延續和深化。整本書的節奏感非常好,它既有理論的深度,又不失視覺的衝擊力,是一本能讓人反復翻閱、每次都能發現新層次的寶貴資料集,是理解當代建築思潮不可或缺的工具書。

評分這本書的裝幀和印刷質量簡直令人驚嘆,那種厚重感和紙張的質感,光是捧在手裏就能感受到設計者對作品的敬意。我特彆喜歡它對早期紮哈作品的呈現方式,那些手繪的草圖,綫條的狂放與精準之間的張力,仿佛能直接感受到她思維跳躍的瞬間。雖然我更熟悉她後期的標誌性建築,但迴溯到那些充滿未來主義激情的早期探索,真的能更好地理解她的設計語言是如何一步步演化、成熟並最終影響瞭整個當代建築界的。那種從二維平麵到三維空間轉化的過程,在這些精美的圖紙和模型照片中展現得淋灕盡緻,讓人不禁思考,在沒有現代渲染技術的年代,她是如何將那些看似不可能的形態描繪齣來的。這不僅僅是一本作品集,更像是一部建築史詩的開篇序章,細節豐富到可以讓我花上一下午的時間去研究其中一頁的標注和陰影處理,體會那種純粹的建築美學。

評分我一直對她作品中那種流動的、仿佛被風塑造成型的麯麵結構非常著迷,但這本書中關於材料實驗和結構創新的部分,讓我對她的工作有瞭更深一層的認識。那些剖麵圖和結構詳圖,清晰地揭示瞭看似有機、無縫的錶麵之下,隱藏著多麼復雜的工程挑戰和精密的計算。從早期對“解構主義”的擁抱,到後來發展齣她標誌性的“速度感”,每一步都離不開對新材料和新施工技術的探索。書中對一些標誌性項目的建造過程的記錄,雖然不是詳盡的技術手冊,但那種對細節的關注,體現瞭她團隊如何將理論轉化為可以站立、可以使用的實體。這讓我意識到,紮哈的建築不隻是視覺的盛宴,更是工程學上的奇跡,是理論與實踐完美結閤的典範。

評分閱讀這本書的過程,就像是進行瞭一場跨越時空的心靈對話,我仿佛能聽到紮哈本人在每一個項目旁邊輕聲解釋她的設計哲學。尤其是在涉及那些最終未能建成的“幽靈建築”時,那種強烈的遺憾感和藝術的純粹性並存。這些未竟之作,往往比建成的項目更能體現她對空間、形式和動態的極限探索。設計師總有那麼多超前的構想,但受限於技術、預算或場地,許多最瘋狂的想法隻能停留在圖紙上。這本書將這些“如果發生會怎樣”的可能性完整地保存瞭下來,讓我看到瞭一個建築師如何抵抗現實的束縛,堅持自己的視覺和結構邏輯。對我來說,這些未完成的篇章,纔是理解她“非綫性”設計思維的關鍵綫索,它們是她對僵化建築傳統的無聲抗議,充滿瞭浪漫主義的激情和幾何學的冷峻。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有