具体描述

内容简介

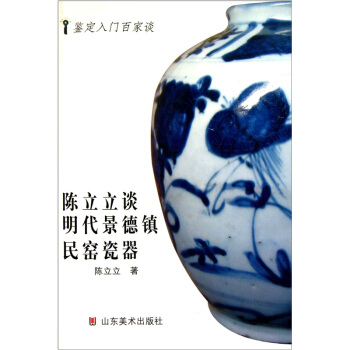

《陈立立谈明代景德镇民窑瓷器/鉴定入门百家谈》是“鉴定入门百家谈”丛书之一,立足于尽量向读者提供鉴定实物、鉴定过程与鉴定结果,同时,在思维程式上,要求作者的思路向其他领域发散,以求将读者引到更为广阔的知识领域中去。作者简介

陈立立,男,汉族,1957年5月出生于江西南昌市,先后获文学学士、历史学硕士学位,现为历史学教授、中国民俗学会理事、中国古陶瓷研究会会员。先后出版《吉州窑研究》、《清代青花瓷》、《光绪青花瓷》、《民国粉彩瓷》、《鉴定入门百家谈——陈立立谈清代景德镇民窑瓷器》和《万寿宫民俗》等书。先后发表关于陶瓷史、民俗学研究文章数十篇。目录

洪武青花折腰碗宣德青花缠枝牡丹罐

宣德青花狩猎盘

空白期青花单狮戏球盘

空白期青花双狮戏球盘

空白期青花鱼穿花草纹碗

正统青花福字碗

成化青花鳜鱼小碟

成化青花花鸟碗

成化青花缠枝牡丹碗

成化

弘治青花寒山拾得碗

弘治青花南北人物碗

弘治青花束枝莲花碗

弘治青花田螺纹碗

正德青花海马碗

嘉靖青花长命富贵小碟

嘉靖万福攸同碗

万历祭蓝瓷权

万历祭蓝釉小罐

万历青花花草罐

万历青花刻舟求剑盘

万历青花连生贵子瓶

万历青花葡萄瓜棱罐

万历青花人物瓜棱形小罐

万历青花五彩凤穿牡丹罐

万历青花五彩狮子壶

万历青花羲之爱鹅纹罐

万历青花山水纹盘

现代仿万历哥釉青花折枝花蝶纹炉

天启青花花篮纹小碟

崇祯青花兰草纹小碟

崇祯青花笔筒

崇祯青花蝴蝶纹罐

崇祯青花人物罐

崇祯青花婴戏小碗

现代高仿崇祯六年瓷砚

现代高仿崇祯三年瓷砚

明晚期红绿彩杯

明晚期青花麒麟小碟

明晚期青花酒杯

明晚期青花寿字碗

明晚期青花戏剧人物图杯

明晚期青花小碟

明晚期青花鸳鸯戏水小碟

克拉克瓷盘的重量

克拉克瓷盘风景图案谈

克拉克瓷盘画艺谈

克拉克瓷盘青料谈

克拉克人物瓷盘

克拉克瓷盘烧制工艺谈

克拉克瓷盘胎釉谈

克拉克瓷盘的造型

克拉克瓷的由来及其特点

克拉克青花狮子戏球纹盘

专用于陪葬的克拉克瓷盘

欧洲仿制的克拉克瓷盘

现代仿明代克拉克瓷盘

漳州窑与有田窑克拉克瓷盘

景德镇与有田窑克拉克瓷盘的区别

前言/序言

用户评价

这本书的结构安排非常巧妙,它并不是按照简单的年代顺序罗列,而是更偏向于主题式的探讨,这一点我非常欣赏。例如,它可能用一整个章节专门聚焦于“永乐时期的青花纹饰演变”,而不是简单地把永乐的碗、盘子堆在一起讲。这种处理方式的好处在于,读者能够更深入地理解某一特定时期、某一特定工艺的内在逻辑和发展脉络。作者在论述一个具体器物特征时,总是能立刻联想到它与同时期官窑或者其他民窑之间的细微差异和联系,这种横向对比的分析,极大地拓宽了我的视野。我以前看书总觉得民窑是官窑的“次品”,但这本书让我看到了民窑自身的强大生命力和艺术价值,它们是如何适应市场需求,如何在民间审美中扎根并发展出自己独特风格的。这种立体的、多维度的解读,远比那种线性的、单调的介绍要有深度得多。

评分我尤其喜欢作者在讨论“仿品”和“真品”时的那种严谨态度。很多鉴赏入门书为了鼓励读者,往往会过度美化或简单化真伪的界限,但这本书没有回避现实中的复杂性。它会坦诚地指出,在某些特定的历史阶段,民窑仿制官窑的痕迹非常明显,甚至有些仿品在某些工艺细节上比同时期的低端真品还要精湛。作者处理这些“灰色地带”的方式非常成熟,他不是简单地给出“是”或“不是”的结论,而是引导读者去思考“为什么会存在这样的现象”、“这种现象说明了当时怎样的社会经济背景”。这种深入到文化土壤和市场机制的分析,让我明白,鉴定瓷器不仅仅是看表面的纹饰对不对,更重要的是要理解它背后的时代精神和工艺传承的断裂与延续。这让阅读体验从单纯的技术学习,升华到了一种对历史文化的探究。

评分读完这本书后,我感觉自己看世界的方式都发生了一些微妙的变化。以前在博物馆或者朋友家看到瓷器,顶多就是觉得“好看”或者“老气”。现在,我会下意识地去观察它的足部处理、口沿的修胎方式,甚至会去留意一下那些看似随意涂抹的钴料的晕散程度。这本书像是给我安装了一个“显微镜”,让我能够透过表象看到内在的工艺逻辑和匠人的心血。它建立了一个非常坚固的知识基础,让我不再满足于人云亦云的判断,而是开始形成自己独立观察和思考的能力。虽然我离真正的“专家”还很远,但至少,我现在知道在鉴赏的路上,下一步我应该去关注哪些关键点,该去寻找哪些更深入的资料来印证我的判断。这本书为我打开了一扇通往专业领域的大门,而且是那种光线充足、视野开阔的大门,而不是一扇逼仄的小窗户。

评分作为一个对明代民窑感兴趣的“小白”,我最头疼的就是信息零散和术语晦涩难懂。市面上很多专业书籍动辄就是一堆只有行家才懂的“黑话”,看得我云里糊涂,根本不知道从何下手。这本书的叙事方式非常亲切,感觉就像是有一位经验丰富的前辈,坐在你对面,慢条斯理地给你娓娓道来。它没有一上来就抛出复杂的年代划分或者窑口争论,而是从最基础的“为什么看器型”、“如何区分釉彩”这些地方入手,用非常生活化的语言去解释那些深奥的鉴赏原理。比如,它解释釉面光泽时,会用“像清晨露珠在阳光下的那种润泽感”来比喻,这种描述性的语言立刻就拉近了和读者的距离。读起来一点也不枯燥,更像是听一个精彩的故事,不知不觉间,那些原本觉得高深莫测的鉴别技巧,竟然也变得清晰起来。这种“润物细无声”的教学方式,真的非常适合入门者建立起一个扎实且直观的认知框架。

评分这本书的装帧设计实在是太吸引人了,封面那种沉稳的青瓷色调,配上烫金的字体,一下子就抓住了我的眼球。我是在一个偶然的机会在古玩市场淘到的,当时就被它的气质镇住了。拿到手里的时候,那种厚重感和纸张的质感,让人觉得这不是一本快消的读物,而是可以珍藏的宝贝。内页的排版也做得相当讲究,字里行间透着一种对传统文化的尊重。尤其是那些全彩的图片,印刷的色彩还原度极高,即便是放大细节去看,那些釉色的变化、开片的纹理都清晰可见,这对于一个初学者来说,简直是福音。很多市面上的瓷器书籍,要么就是排版老旧,要么就是图片模糊,让人看得心累。但这本书完全没有这个问题,它在视觉呈现上达到了很高的水准,让人在阅读知识的同时,也是一种视觉上的享受。每次翻开它,都能感受到作者在细节上的用心,从纸张的选择到印刷的工艺,都透露出一种匠人精神,这让我对这本书的内容也充满了期待。

评分活动入手,价格还算优惠,现在的书太贵

评分喜欢。。。。。。。。。

评分《陈立立谈明代景德镇民窑瓷器/鉴定入门百家谈》是“鉴定入门百家谈”丛书之一,立足于尽量向读者提供鉴定实物、鉴定过程与鉴定结果,同时,在思维程式上,要求作者的思路向其他领域发散,以求将读者引到更为广阔的知识领域中去。

评分陈立立,男,汉族,1957年5月出生于江西南昌市,先后获文学学士、历史学硕士学位,现为历史学教授、中国民俗学会理事、中国古陶瓷研究会会员。先后出版《吉州窑研究》、《清代青花瓷》、《光绪青花瓷》、《民国粉彩瓷》、《鉴定入门百家谈——陈立立谈清代景德镇民窑瓷器》和《万寿宫民俗》等书。先后发表关于陶瓷史、民俗学研究文章数十篇。

评分挺好的书,可以普及陶瓷知识

评分深入浅出 图文并茂 很适合初学者

评分纸张不错,阅读无压力

评分纸张不错,阅读无压力

评分深入浅出 图文并茂 很适合初学者

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有