具体描述

内容简介

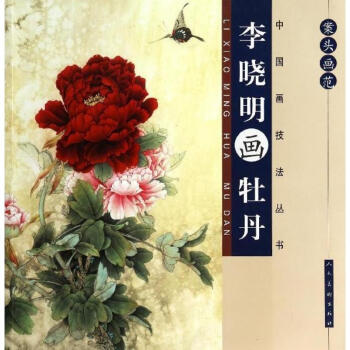

《李晓明画牡丹》介绍了牡丹花型的基本变化、花蕊、花和花苞的向背,叶子的结构、芽子的画法、枝干结构画法等绘画技法。画家李晓明擅长工笔牡丹创作。他以牡丹为题材的作品,在继承中国花鸟画很好传统的基础上,推陈出新,形成了自己的艺术特色。无 著作 李晓明,1972年出生于安徽巢湖,职业画家,安徽省美术家协会会员。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系。近年来,已编绘27本工笔画技法书等,分别由人民美术出版社、天津杨柳青画社、安徽美术出版社出版。

用户评价

《李晓明画牡丹》这个书名,第一时间就勾起了我对中国传统艺术的遐想。牡丹,自古以来就是富贵、吉祥的象征,无数文人墨客为其倾倒,留下了无数赞美的诗篇和画作。我一直对那些能够将花卉画得出神入化的画家们充满敬意,因为这不仅仅需要精湛的技艺,更需要对生命、对自然有深刻的体悟。我非常好奇,李晓明先生是如何理解和表现牡丹的?他的画风是偏向写实,一丝不苟地展现牡丹的每一个细节,从花瓣的脉络到叶片的纹理都清晰可见?还是偏向写意,用寥寥几笔勾勒出牡丹的神韵,留下无限的想象空间?我脑海里构想出他可能使用的色彩,是浓烈奔放的胭脂红,还是清雅脱俗的粉色,抑或是端庄大气的紫色?我想象着他笔下的牡丹,或许是盛夏时节,花团锦簇,热烈奔放,充满了生命的张力;又或许是初春时节,含苞待放,带着几分羞涩和期待,预示着美好的到来。这本书,我期待它能带给我视觉上的盛宴,更期待它能让我感受到李晓明先生对牡丹的深厚感情,以及他通过牡丹所传达出的对生命的热爱和对美的追求。这是一种跨越时空的对话,一次与艺术的亲密接触。

评分我最近在书架上偶然瞥见了《李晓明画牡丹》这本书,单看书名,就觉得它散发着一种与众不同的艺术气息。牡丹,作为中国传统文化中的象征,其富贵、吉祥的意涵自不必多言。而“李晓明”这三个字,虽然对我来说是个新名字,但与“画牡丹”结合,却激起了我强烈的好奇心。我很好奇,李晓明先生是如何看待牡丹的?他笔下的牡丹,会有怎样的神韵?是那种大气磅礴,笔力雄浑,将牡丹的王者之风展现得淋漓尽致?还是细腻婉约,用柔美的笔触,勾勒出牡丹的娇媚与柔情?我脑海中已经开始构思,或许他会对牡丹的色彩有独特的处理方式,比如用浓墨重彩来表现花瓣的饱满和厚重,又或者用淡淡的晕染来烘托出花蕊的精致和灵动。我想象着,他会在画作中融入什么样的意境,是繁花似锦的盛景,还是孤芳自赏的清雅?这本书,我期待它不仅仅是一场视觉的盛宴,更能让我感受到李晓明先生对于牡丹的理解和热爱,以及他通过画笔所传达出的对生命、对自然、对美的感悟。这是一种跨越时空的交流,一次与艺术家心灵的碰撞。

评分《李晓明画牡丹》这个书名,一下子就吸引了我的目光。我一直觉得,牡丹是一种非常特别的花,它既有雍容华贵的姿态,又带着一股不可忽视的生命力,仿佛承载着无数美好的寓意。而当“李晓明”这个名字和“画牡丹”这三个字结合在一起时,我便充满了好奇。我猜想,李晓明先生一定是一位对牡丹有着深刻理解和独特情感的画家。他的画作,会是怎样的风格呢?是那种细节刻画入微,每一片花瓣的纹理都清晰可见的写实风格?还是更注重神韵的捕捉,用写意的笔法,寥寥数笔便勾勒出牡丹的精气神?我脑海中已经开始勾勒出各种画面:或许是怒放的牡丹,色彩浓烈,花瓣层层叠叠,展现着生命最辉煌的一面;又或许是含苞待放的牡丹,带着一丝娇羞,预示着即将到来的绽放。我甚至在想,他会不会在画作中融入一些个人的情感,比如他对生活的热爱,对故土的思念,或者对某种精神的追求?这本书,我期待它能带给我视觉上的享受,更能让我感受到李晓明先生对牡丹的深情,以及他对艺术的匠心独运。这不仅仅是一本关于牡丹的书,更是一次关于美、关于生命的探索。

评分我最近偶然间翻阅到一本名为《李晓明画牡丹》的书,这个名字本身就带有一种古典美和艺术的韵味。我对牡丹有着特殊的喜爱,总觉得它集雍容华贵、富贵吉祥于一身,是中华民族精神的象征之一。而“李晓明”这三个字,与“画牡丹”的结合,自然引起了我极大的好奇。我非常想知道,这位李晓明先生是如何用他的画笔来诠释牡丹的?他的画风是怎样的?是注重细节的写实,将牡丹的每一片花瓣、每一处纹理都描绘得栩栩如生,仿佛触手可及?还是更偏向意境的表达,用写意的笔触,勾勒出牡丹的神韵,留下无限的想象空间?我甚至在设想,他可能会在画作中运用怎样的色彩,是浓墨重彩,渲染出牡丹的华丽大气,还是清淡雅致,烘托出牡丹的含蓄之美?我期待这本书能带给我一场视觉的盛宴,更能让我从中感受到李晓明先生对牡丹的理解和热爱,以及他通过画笔所传递出的对生命、对美的独特感悟。这不仅仅是一本画册,更是一次与艺术灵魂的深度交流。

评分这本《李晓明画牡丹》,光听书名就透着一股子浓郁的国风韵味,让人忍不住想要一探究竟。我一直对牡丹情有独钟,那种雍容华贵,大气磅礴,却又带着几分娇媚的姿态,总能触动我内心深处的情感。想象一下,翻开书页,一幅幅精心描绘的牡丹跃然纸上,色彩是不是浓烈得如同盛夏的阳光,又或是淡雅得恰似清晨的露珠?李晓明这个名字,虽然我之前并不熟悉,但光凭“画牡丹”这三个字,就足以勾起我强烈的好奇心。我猜想,他笔下的牡丹,一定有着独到的见解和深厚的功力。或许是他捕捉到了牡丹不同生长时期的神韵,从含苞待放到怒放盛开,再到悄然凋零,每一个瞬间都蕴含着生命的力量和轮回的哲思。又或许,他对牡丹的色彩运用有着超乎寻常的理解,能够用最恰当的颜色,最灵动的笔触,勾勒出牡丹最真实的灵魂。我甚至在想,他会不会在画作中融入一些自己的情感和故事?毕竟,艺术创作从来都不是单纯的技巧堆砌,更是艺术家内心世界的抒发。这本书,我真的非常期待,希望能从李晓明的画笔下,感受他对牡丹的深情,以及他通过牡丹所传达出的对生命、对美的理解。这不仅仅是一本画册,我更期待它能成为一次心灵的洗礼,一次与美的深度对话。

评分《李晓明画牡丹》这个书名,仿佛一股清风吹来,带着国画的淡雅和牡丹的芬芳。我一直对中国传统花鸟画有着特别的情感,尤其是对牡丹的描绘,更是情有独钟。牡丹,作为“花中之王”,它所代表的富贵、吉祥,以及其本身独特的姿态,一直是画家们钟爱的题材。我很好奇,李晓明先生是如何解读和表现牡丹的?他的画风是怎样的?是那种工笔写实,将牡丹的每一片花瓣、每一层色彩都处理得细致入微,一丝不苟?还是更为写意,用简洁的笔墨,勾勒出牡丹的意境,让观者在留白处感受到它的生命力?我脑海中已经开始浮现出他可能描绘的场景,或许是烈日下的牡丹,色彩浓烈,花瓣饱满,展现着蓬勃的生命力;又或许是雨后的牡丹,带着几分湿润的娇嫩,更显其高雅脱俗。我想象着,他会不会在画作中融入一些人文的元素,比如在牡丹旁题上一句诗,或是以一种独特的视角来构图,让画面更富有故事感和内涵。这本书,我期待它不仅是一本精美的画册,更是一次与中国传统艺术的对话,一次对美的深入体验。

评分我最近偶然发现了《李晓明画牡丹》这本书,名字虽然朴实,但却有一种莫名的吸引力。我一直觉得,能够将一种事物画得出神入化的艺术家,一定是对这种事物有着极深的理解和热爱。而牡丹,作为中国的国花,其象征意义和文化内涵自不必说,能够以画作的形式来呈现,必定承载着作者的独特视角。我很好奇,李晓明先生是如何捕捉到牡丹那“唯我独尊,富贵吉祥”的神韵的?他的笔触是怎样的?是细腻婉转,如同描绘少女的娇羞;还是粗犷豪放,如同歌颂英雄的慷慨?我脑海中浮现出各种可能性,或许是层层叠叠的花瓣,用浓墨重彩晕染出饱满的姿态;又或许是轻描淡写,用留白勾勒出花蕊的精致,让观者自行想象那勃勃生机。我还在想,他会不会在画中融入一些文人墨客的题跋,或是配以古诗词,让画作与文字相互辉映,更添几分意境?这不仅仅是对牡丹的视觉呈现,更是一种文化的传承和精神的寄托。我迫不及待地想要知道,李晓明先生是如何通过他的画笔,将这份古典的美,这份自然的魅力,这份民族的情感,凝结在这本《李晓明画牡丹》之中,呈现在我们面前的。这绝对是一次值得期待的艺术之旅。

评分我最近在书店里注意到了一本名为《李晓明画牡丹》的书,光是这个名字,就充满了古典的韵味和艺术的气息。我一直觉得,能够将一种具象的花卉画到极致,是画家功力深厚的体现,也是对生命的一种独特解读。牡丹,作为中国传统文化中的“花中之王”,其富贵、吉祥的象征意义早已深入人心。我好奇的是,李晓明先生是如何在这个题材上,展现出自己的独特之处?他的画风是怎样的?是细腻工整,将牡丹的每一片花瓣、每一丝纹理都描绘得栩栩如生,仿佛触手可及?还是更加注重意境的营造,用写意的手法,勾勒出牡丹的灵魂,让画面充满了诗情画意?我猜想,他笔下的牡丹,一定有着不同的姿态,或许是雍容华贵的盛放,展现着生命最辉煌的时刻;又或许是含苞待放,带着一份初生的娇嫩与期待;甚至是花瓣零落,却依然保持着一种高雅的气韵。我想象着他使用的色彩,是浓墨重彩,还是清淡雅致?是艳丽夺目,还是内敛含蓄?这本书,我期待它能为我带来一场视觉的盛宴,更重要的是,我希望能从中感受到李晓明先生对牡丹的热爱,以及他对艺术不懈的追求。这不仅仅是一本画册,更是一种对美的感悟和对生命的礼赞。

评分《李晓明画牡丹》这个书名,在我眼中,自带一种古朴而高雅的韵味。我一直觉得,牡丹是中国传统绘画中一个极为重要的题材,它象征着富贵、吉祥,是无数画家钟爱的描绘对象。而“李晓明”这个名字,加上“画牡丹”,便让我产生了无限的遐想。我迫不及待地想知道,李晓明先生是如何驾驭这个经典题材的?他的笔触是怎样的?是工笔细描,将牡丹的每一片花瓣、每一根脉络都描绘得栩栩如生,仿佛触手可及?还是写意挥洒,用寥寥几笔便勾勒出牡丹的神韵,留下无尽的想象空间?我还在想,他会如何运用色彩?是浓墨重彩,展现牡丹的雍容华贵,还是清淡雅致,烘托出牡丹的内敛之美?我脑海中甚至浮现出,他或许会在画作中融入一些文人雅士的情怀,比如在牡丹旁题上一首古诗,或是用一种独特的构图方式,将牡丹与自然景物巧妙结合,营造出一种意境深远的空间。这本书,我期待它能带给我视觉上的震撼,更希望能从中感受到李晓明先生对牡丹的热爱,以及他对中国传统绘画艺术的理解和传承。这是一种文化的对话,一次艺术的洗礼。

评分我最近在书店里注意到了《李晓明画牡丹》这本书,名字虽然简洁,却有一种直击人心的力量。牡丹,在我心中一直代表着一种极致的美,那种雍容华贵,大气磅礴,却又不失细腻的情感,总是让我为之着迷。而“李晓明”这个名字,与“画牡丹”的结合,让我对这位画家充满了期待。我很好奇,他是如何捕捉到牡丹的灵魂的?他的画风会是怎样的?是那种如同相机般精准写实的描绘,将牡丹的每一处细节都还原得淋漓尽致?还是更倾向于写意,用流畅的笔墨,勾勒出牡丹的神态,让观者在想象中感受它的盛放?我想象着,他笔下的牡丹,或许有不同的姿态:有的是盛开时的热烈奔放,色彩浓烈,花瓣饱满,充满了生命的力量;有的则是含苞待放,带着几分羞涩与期待,预示着即将到来的辉煌。我甚至在想,他会不会在画作中融入一些个人的故事,或者是一些象征性的元素,让画面不仅仅是对牡丹的描绘,更是一种情感的抒发,一种哲思的表达。这本书,我期待它能带给我视觉上的享受,更希望能让我感受到李晓明先生对牡丹的深情,以及他对艺术的独到见解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有