具体描述

内容简介

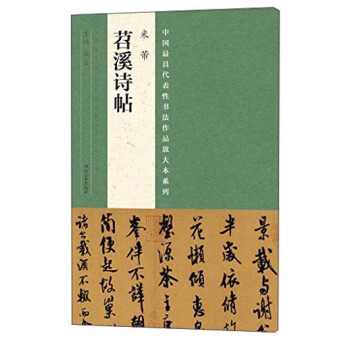

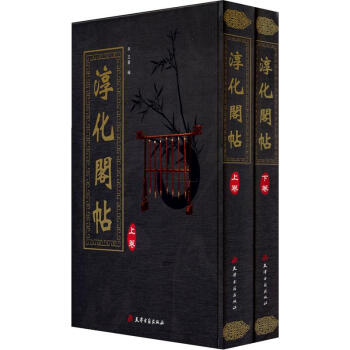

《淳化阁帖》是中国最早的一部汇集各家书法墨迹的发帖。收录了中国先秦至隋唐一千多年的书法墨迹,包括帝王、臣子和著名书法家等103人的420篇作品。用户评价

这本《淳化阁帖》(上下卷),着实让我这个常年与笔墨打交道的业余爱好者感到了一阵醍醐灌顶的震撼。我刚接触书法那会儿,总觉得名家大家的帖本都是高不可攀的殿堂,光是看那些精妙的线条结构,就足够让人望而生畏,更别提去揣摩其中的气韵与笔法了。然而,这部帖本的出现,仿佛搭建了一座桥梁,让原本冰冷的、高悬的法度变得触手可及。它的编排逻辑,并非仅仅是简单的作品罗列,而是能感受到一种循序渐进的引导。我尤其欣赏它对于不同风格大家笔意的收录和呈现方式,那种从工整到洒脱的过渡,处理得极为自然。我记得自己曾花了一个下午,对着其中几页进行临摹,那种体会,就像是跟古人隔着时空对话一样,能清晰地感受到他们下笔时的心境和力度变化。特别是那些偏重于行草的部分,那种笔势的连贯性,读起来简直赏心悦目,让人忍不住想要拿起笔,跟着那个节奏走下去。这套书的装帧和纸张选择也很有讲究,触摸起来那种温润感,非常适合长时间的研读和把玩,对于提升学习过程中的专注度,有着意想不到的积极作用。

评分说实话,起初我对“上下卷”这样的篇幅感到有些压力,担心内容会过于庞杂而显得冗余,毕竟市面上的法帖浩如烟海,真正能静下心来读完的并不多。但是,当我真正沉浸在这两卷之中时,这种担忧完全烟消云散了。这部帖本的编排方式,简直是把读者的学习路径考虑得太周到了。上卷似乎更侧重于楷书和早期行书的规范性训练,每一个字的结构都像经过精密的几何计算,严谨而端正,是打基础的绝佳范本。而到了下卷,则明显放开了笔墨的约束,转入到更为自由、抒发个性的阶段,那些磅礴的气势和飞扬的意态,读起来让人心潮澎湃。这种动静相宜、刚柔并济的布局,使得学习者在不同阶段都能找到适合自己的内容进行深入钻研。我发现自己可以根据当天的心情和状态,随意翻阅其中一卷,总能找到与之心境相符的篇章进行体会和模仿,这极大地增强了学习的持续性和趣味性,而不是被一套死板的教材所束缚。

评分我向来不太喜欢那些把所有碑帖都塞在一起的“百科全书”式的法帖,因为那样很容易让人迷失方向,抓不住重点。而这套《淳化阁帖》,却体现出一种克制的美学。它并没有追求“包罗万象”,而是专注于精选和精要。阅读时,我能感受到编者在选材上的“忍痛割爱”和“去芜存菁”,留下来的都是真正经得起时间考验的精华。这种专注度,让我在学习时能够更深入地进入到每一个字、每一个篇章的肌理之中,而不是浅尝辄止地泛览。尤其是对于那些行笔中力度和速度变化极为微妙的字例,这部帖本的刻印质量,能够将那种瞬间爆发的力量感和随后的回锋收笔的沉稳感,都表现得淋漓尽致。这对于提升临习者的“悟性”至关重要,因为书法学习很多时候依赖的不是纯粹的模仿,而是对背后精神内核的理解。这部书,无疑是理解这种精神内核的绝佳载体。

评分从一个纯粹的鉴赏者的角度来看,这部《淳化阁帖》(上下卷)的价值,更在于它为我们提供了一个观察中国书法艺术发展脉络的微观切片。它就像一个精心策划的历史展览,把不同时代、不同地域、不同书体大家的作品,巧妙地并置在一起,让它们相互映照,相互启发。我惊喜地发现,许多原本在不同帖本中看似孤立的风格特点,在这部书中却能找到源头和归宿。特别是对晋人法度的继承与唐人法度的创新,这种内在的联系被清晰地揭示了出来。这对于从事书法理论研究的同仁来说,无疑是一份极具参考价值的资料。它不仅仅是一堆好看的字,它更像是一部无声的史书,记录着士人精神如何在指尖流淌。翻阅时,我常常会沉浸在那种历史的厚重感中,那种对传统文化血脉的尊重和敬畏油然而生。它成功地做到了艺术性和学术性的完美统一,这一点,在现今的出版物中是相当难得的。

评分作为一名致力于书法艺术探寻多年的老学究,我对于各类法帖的鉴赏标准,除了看其艺术价值外,更重其文献价值和流传有序性。这套《淳化阁帖》,在我看来,便是在这两个维度上都交出了一份令人信服的答卷。我对比了手边几部不同版本的摹刻本,深感这部上下卷的校勘工作做得极为细致入微。它不仅仅是简单地把历代名家的精品汇集起来,更重要的是,它似乎在某种程度上还原了初刻本的神韵。那种“骨力内含,气韵生动”的境界,在很多摹刻本中常常会失真,但在仔细对照观察后,我发现这部特有的版本,在很多关键的提按转折处,保留了原帖的力度感和速度感。这种对细节的坚持,对于追求原貌的学者来说,是极其宝贵的。而且,它跨越了不同朝代的书风,形成了一个完整的美学体系,读起来就像是历史长河中的一次巡礼,能够清晰地看到书法艺术是如何一步步演化、成熟的。这种系统性的梳理,对于构建一个扎实的书法理论框架,有着不可替代的作用。

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分爸爸很喜欢,收到很高兴。

评分不错,挺好不错,挺好

评分东西不错,价格也可以接受,就是包装差了些,精装书用软包装,无语!!!

评分用了300减100券,太超值了。印刷、装潢都很好,纸张稍微差一点点。

评分很好的东西,印得好,珍藏佳品。

评分这书印制非常清晰,选字选帖有独到之处

评分好,满意

评分《淳化阁帖》是中国最早的一部汇集各家书法墨迹的法帖。纸质、印刷、装帧质量都很好,拿在手里感觉很好。内页字体清晰

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有