具体描述

编辑推荐

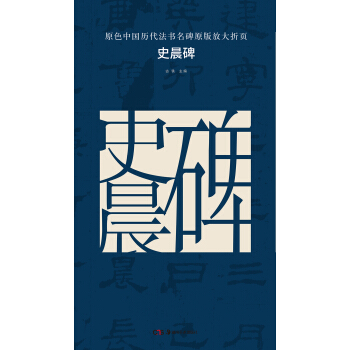

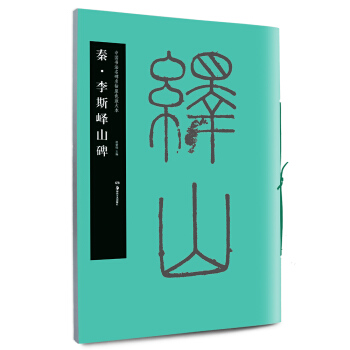

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。

内容全面、版本优良,特选不反光纸张四色高清印刷,采用折页形式,便于临摹。

1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。

作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。

内页插图

精彩书摘

中国的文字在秦汉时期经历了一次重大转变,这一转变对汉代的篆书产生了深远影响。隶书在社会上的广泛使用,促使篆书从战国晚期开始逐步向简便易写的隶书过渡。到汉代时,隶书成为正式的通行文字,成熟时期隶书的典型特征在帛书中已基本成形,而篆书只是在一些庄重或者需要加以装饰美化的场合之中使用,此时篆书从实用性的一线向艺术性的一线演变,在这一演变过程中,《袁安碑》与《袁敞碑》呈现出汉篆的独特风貌和艺术价值。

《袁安碑》全称《汉司徒袁安碑》,东汉永元四年(92)立。篆书,十行,今为每行十五字,共计一百三十九字。碑高一百五十三厘米,宽约七十四厘米。出土年代不详,碑侧有明万历二十六年(1598)三月题记。后来被人移置到河南偃师县(今为偃师市)西南三十里辛家村牛王庙做了摆放供品的供案。1928 年初,牛王庙改作辛村小学,供案在原地放置未动。来年的夏天,一名儿童在石案边玩耍,发现石上刻有文字,随即告诉了村民,村民任继斌遂以拓本流传于世。1938 年,当地组织文物保管委员会将此碑收存,现藏于河南省博物馆。

碑主袁安是东汉名臣,他少承家学,举孝廉,任阴平长、任城令,驭属下极严,吏人畏而爱之。东汉末年大名鼎鼎的大将军袁绍就是其后人。袁安,字邵公,汝南汝阳(今河南商水西南)人。为人庄重威严,见敬于州里。明帝时,任楚郡太守、河南尹,为政严明,断狱公平。然常称曰:『凡学仕者,高则望宰相,下则希牧守。锢人於圣世,尹所不忍为也。』闻之者皆感激自励。在职十年,京师肃然,名重朝廷。

《袁敞碑》全称《汉司徒袁敞碑》。东汉元初四年(117)立。篆书,十行,上下断缺,每行五至九字不等。残石高77.5 厘米,宽72 厘米。1923 年春出土于河南偃师。1925 年后属我国古文字学家、考古学家罗振玉所有,现藏于辽宁省博物馆。袁敞是袁安之子,此碑字迹与《袁安碑》似出于一人之手。

《袁安碑》与《袁敞碑》继承了秦皇刻石温婉圆转的风尚,但笔画活泼,锋芒微露,横线略作上弧,笔画使转衔接间方中带圆,圆中带方,较秦皇刻石更显得有姿态。字体结构宽博舒展,是汉代篆书中不可多得的珍品。同时期出现的《祀三公山碑》也是以篆书入石,但多数以方折的隶书结构作篆,而字形重心每每下移,不同于春秋战国和秦汉时期规范装饰化类型的篆书重心偏上,却更显古拙。它们在构形上与小篆基本相同,在文字学的范畴中尚属小篆系统。但由于篆书在汉代已逐渐退出社会通行文字的领域而以隶书代之,所以纵观《袁安碑》与《袁敞碑》其在体态和笔势上带有隶书的笔意,用笔和结构不像秦篆那样严谨和匀齐。《袁安碑》有些笔画的写法已经打破了小篆的常规写法,应由一笔完成的笔画,这里明确使用了分笔来书写完成,这是受到隶书的影响所致。另外,如『二』、『三』、『五』等字最后一笔横画收笔向下书写一段,在秦篆中也是不曾见的。

《袁安碑》还有一处不曾见的就是其碑穿。碑穿是汉碑的典型特征之一,《袁安碑》碑穿居中,为汉碑中所罕见。碑穿的位置一般在碑首与碑身相交的中间,起到分界的作用。而《袁安碑》无碑首,整体为长方形。碑穿穿在了正中心,与出土的大多数汉碑碑穿的位置截然不同。

《袁安碑》《袁敞碑》的书法从体势、精熟程度上看,都可谓是汉篆的典型。汉代主流书体是隶书,然而篆书仍然在一定的领域内流传,篆书的演绎变化不但没有停止,相反,比起秦篆显得更加生动活泼,也具有更强的包容性。产生这些变化的主要原因首先是自秦以来,以李斯小篆一统天下的局面在汉代彻底被打破。篆书由于应用对象、用途、地域等的不同,产生了不同的体系及相对应的面貌。其次,在汉代隶书发展过程中,隶书对篆书的技法和审美产生了影响,使汉篆增加了隶书的笔意,显得更加飘逸灵动,更在汉篆中增加了弧线形的使用比例。最后,汉印的蓬勃发展为两碑书体提供了养分,两碑书体本与汉印文字气息相通,我们在两碑中亦可领悟到汉印文字的平方正直,简约质朴表象中隐含方圆相济、曲尽其妙的神韵。

……

用户评价

我将这本书放在书架上,它本身就是一件极具陈设美感的艺术品。深沉的封面设计,配合内页的精美内容,使得它不仅仅是工具书,更是一种精神寄托。每次有懂行的朋友来访,这本书都会成为我们谈论的焦点,大家无不赞叹于其制作的精良和选材的独到。它代表了一种对传统文化的尊重和敬畏,是对书法艺术严肃对待的态度。可以说,这本书的出现,为书法学习者和研究者提供了一个高质量的学习范本,它的存在本身就是对“慢阅读”和“精研习”的一种倡导,让人在快节奏的生活中,能够沉下心来,专注于这方寸之间的乾坤。

评分初次翻阅这本书时,最吸引我的是那种扑面而来的时代气息。它不仅仅是简单地复制了古老的文字,更像是在试图重建一种失落的笔法和精神。那些字里行间所流露出的魏晋风骨,通过精细的放大处理,被展现得淋漓尽致。每一个横撇捺折,都仿佛能听到当年刻碑人手中铁锥与石面摩擦的声响,那种力度、那种节奏感,是普通小尺寸印刷品难以传达的。我花了好长时间,只是对着其中几方碑帖反复揣摩,试图去捕捉那些细微的笔势变化和结构上的精妙布局,这简直就是一场视觉上的考古之旅,让我对书法艺术的理解又深入了一层。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮。光是拿到手里,就能感受到那种沉甸甸的质感,纸张的选择显然是下了不少功夫的,触感温润而厚实,完全不同于市面上那些轻飘飘的印刷品。特别是它采用的折页设计,这个处理得非常巧妙,既保证了欣赏大尺寸原碑拓片的视觉冲击力,又方便了日常的翻阅和收藏。我记得我第一次小心翼翼地展开它时,那种震撼感是难以言喻的,仿佛真的站在了历史的现场,近距离感受着碑刻的刀痕和风霜。这种对细节的考究,无疑提升了这本书的收藏价值和阅读体验。无论是从工艺角度还是艺术角度来看,这都称得上是一件精品,看得出出版社在制作过程中倾注了极大的心血,让人对其中收录的内容更加充满了期待。

评分坦白说,我购买这类书籍时,往往会担心“形似而神不似”的问题,担心印制出来的效果会失真,丢失了原作的精髓。然而,这本书的出版质量完全超出了我的预期。它成功地捕捉到了原碑刻那种特有的苍劲和古朴,没有过度地进行数码美化,保持了拓片的原貌和历史的厚重感。这种“如实呈现”的态度,在如今追求视觉冲击力的市场中显得尤为可贵。它让我感觉,我不是在看一本“书”,而是在进行一次跨越千年的直接对话,与那些沉睡在历史长河中的伟大文字进行心灵的交流,这种体验是任何其他形式的艺术品都难以替代的。

评分这本书的学术价值和实用性达到了一个很好的平衡点。对于一个书法爱好者来说,能够拥有这样一套高品质的法帖资料是多么幸运。它的清晰度极高,即便是那些拓片本身可能存在的细微模糊之处,通过这种高质量的放大和印刷,也得到了最大程度的还原和保留。这对于我们临摹和研究古代书家独特的用笔习惯和结字规律,提供了极大的便利。我个人感觉,通过对比不同时期的碑刻细节,能更清晰地辨析出不同书家之间的风格差异,这种细致入微的观察,是建立在扎实的文献基础和精良的物化呈现之上的,非常值得信赖。

评分书不错,放大版,看起来很震撼

评分好好好好好好好好好好好好爽

评分好

评分好是好,就是没想到这么大一本,哈哈。

评分好好好好好好好好好好好好爽

评分非常好的制作方式,展开看,实在太漂亮啦,买了京东这种样式的共25本

评分很大一本,还未使用

评分是一本好书.对初学者大有益处

评分还可以,比手上的稍好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有