具体描述

内容简介

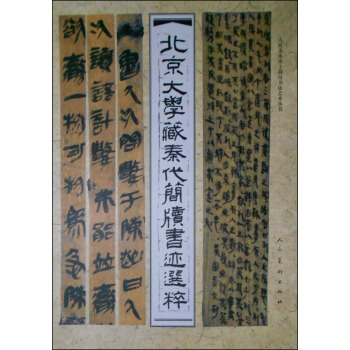

北京大学藏秦简牍大都用秦隶书写,有很小的一部分近于篆书。竹简中有两组表格形式的日历,即秦汉简牍中常见的「质日」,分别属于秦始皇三十一年和三十三年。参考简牍内容,可判定抄写年代约在秦始皇时期或稍早。这批简牍得到国家社科基金重大项目资助(「北京大学藏秦简牍整理与研究」,批准号:IO & ZD090),目前正由本所负责进行整理,预计近年可整体出版。关于它的学术价值和其中的主要内容,我们已在众文物移二○二一年第六期以及《简帛》第八辑(上海古籍出版社,二○二二年)中发表系列文章加以介绍,可供读者参阅,此处就不再详述了。这批简牍抄写的时代,正处于汉字发展的关键阶段。此时,隶书在日常使用中逐步取代篆书,并不断走向成熟。随着秦对东方六国的征服,晋、楚等东方文字的字形和笔法经过不同的书手,渐渐融入到秦隶中来。秦统一以后的「书同文」政策,又在很大程度上规范和改变着秦隶的字形和书写习惯。这些时代特征,在北京大学藏秦简牍中都有所反映。

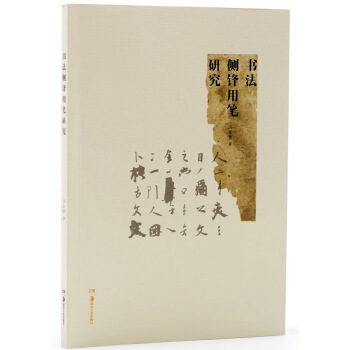

内页插图

目录

《从政之经》(一)《从政之经》(二)

《从政之经》(三)

《从政之经》(四)

《公子从军》(一)

《公子从军》(二)

《公子从军》(三)

《泰原有死者》

《隐书》(一)

《隐书》(二)

《隐书》(三)

《隐书》(四)

《算书》丙篇(一)

《算书》丙篇(二)

《算书》丙篇(三)

《算书》丙篇(四)

《算书》丙篇(五)

《田书》甲种(一)

《田书》乙种(一)

《算书》甲篇(一)

《算书》甲篇(二)

《算书》甲篇(三)

《算书》甲篇(四)

《算书》甲篇(五)

《算书》甲篇(六)

《算书》甲篇(七)

《道里书》(一)

《道里书》(二)

《道里书》(三)

《道里书》(四)

《医方》(一)

《医方》(二)

《医方》(三)

《禹九策》(一)

《禹九策》(二)

《祓除》(一)

《祓除》(二)

《祓除》(三)

《祓除》(四)

《祓除》(五)

《日书》乙组(一)

《日书》丙组(一)

《日书》丙组(二)

《秦始皇三十三年质日》(一)

《秦始皇三十三年质日》(二)

《白囊》(一)

《白囊》(二)

《白囊》(三)

前言/序言

用户评价

这本书的学术价值和研究深度,远远超出了我对一般“选粹”类书籍的预期。它绝不是简单地把秦代简牍上的文字罗列出来,而是通过精心挑选的范例,构建了一个清晰的、关于那个时代书写规范和个体风格演变的脉络。特别是对于那些对秦代官方文书、私人信件等不同文体之间书风差异感兴趣的同仁,这本书提供了极其宝贵的直接参照。每一件选材都附带着详尽的考证和释文,作者的注释精准而克制,没有过多的主观臆测,而是基于扎实的考古证据进行分析,这在学术著作中是极其难能可贵的品质。读完后,我对秦隶的“成熟”阶段有了更为具象和多维度的理解,不再是教科书上扁平化的概念,而是充满了生命力的、在历史洪流中不断演进的活态文字。

评分这本书不仅仅是一本学习材料,更是一部可以沉浸其中、让人进行时间旅行的艺术品集锦。我常常在夜深人静时,翻开其中一页,想象着那位秦代书吏,如何在简牍上快速而精准地记录公文,或者一位戍卒,在疲惫中写下给家中的寥寥数语。这种对古代日常生活的场景重构能力,是任何枯燥的文字论述都无法比拟的。它用最直观的视觉语言,讲述了中国文字形态从篆书向隶书过渡的那个关键而剧烈的历史瞬间。对我而言,每一次翻阅,都像是在与两千多年前的古人进行一场无声的、关于“书写”的对话,体会那种跨越时空的共鸣感,这种体验是无可替代的。

评分作为一名书法爱好者,我一直苦于市面上很多关于出土文字的书籍,要么是拓片过于模糊不清,要么是摹写过于“美化”,失真严重。但这本书在这方面做得极为出色,它提供了一种近乎于“学术田野调查”的真实感。那些墨痕的洇散、竹简边缘的破损、甚至是因为年代久远而产生的纤维腐蚀痕迹,都被忠实地记录了下来。这种“不完美的美”,恰恰是历史最真实的馈赠。它教导我们,书法的美感不仅仅在于字形结构,更在于书写者在特定物质条件和时间压力下,瞬间爆发出的精神状态。这种对“物证”本身的尊重,使我对书法史的认识,从“法度”的层面,深入到了“物质文化”的层面。

评分这本书的装帧和印刷质量简直是教科书级别的典范。从我第一次把它从书架上抽出来的那一刻起,就能感受到那种沉甸甸的专业感。封面采用的材质厚实且带有微妙的纹理,色彩的搭配也极为考究,既有历史的厚重感,又不失现代设计的简洁与大气。内页纸张的选择更是令人称赞,那种略带米黄色的纸张,不仅保护了视力,更能完美地呈现出简牍拓片的细腻质感。尤其让我印象深刻的是那些高清彩印的摹写件,线条的粗细、墨色的干湿变化,甚至是竹木纤维的细微纹理,都仿佛触手可及。这种对细节的极致追求,使得每一页都像是一件精美的艺术品,让人在阅读和学习的过程中,都能享受到视觉上的极大愉悦。对于任何一位珍视书籍制作工艺的爱好者来说,这本册子本身就值得收藏。

评分阅读体验方面,这本书的设计师显然是花了心思去考虑读者的实际使用场景的。虽然内容深奥,但排版却异常清晰流畅。每一个字帖的展示都占据了足够的篇幅,保证了临摹者能够看清每一个笔画的起收和转折。页面的留白处理得恰到好处,既没有让版面显得过于拥挤,又保证了信息的有效密度。不同于一些为了追求“复古”而弄得晦涩难懂的古籍影印本,这本书的现代排版技术与古代书迹的结合,做到了“既尊重历史,又服务当代学习者”的完美平衡。我甚至尝试过直接在书的旁边进行对照练习,那种顺滑、无碍的阅读感,极大地提升了学习效率和乐趣。

评分《田书》乙种(一)

评分《算书》甲篇(五)

评分《道里书》(四)

评分《算书》甲篇(七)

评分书好大,不过印的字也大。

评分《从政之经》(一)

评分《算书》甲篇(六)

评分《算书》丙篇(一)

评分好书法资料好书法资料好书法资料好书法资料

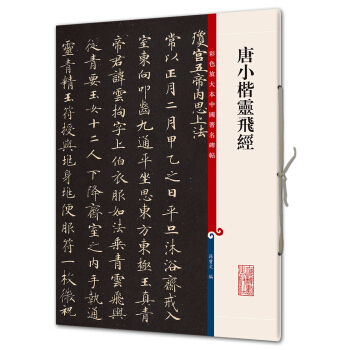

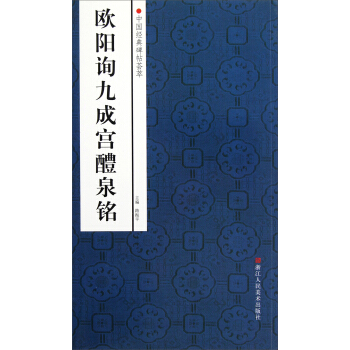

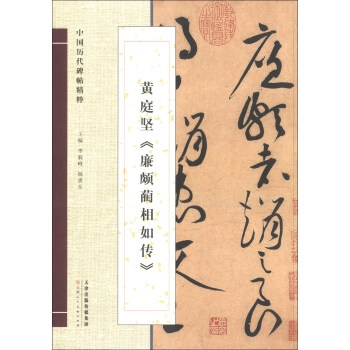

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有