![中国好书法·大师尺牍精品:苏轼(放大版) [Chinese Calligraphy Masters of Correspongde Boutique Copy Enlarged Edition]](https://pic.windowsfront.com/11456890/rBEQWFNwNSoIAAAAAAI05lIdQBgAAGFbQNClsgAAjT-225.jpg)

具体描述

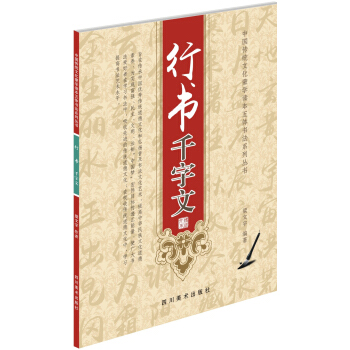

内容简介

苏轼,号东坡居士,宋代重要的文学家,唐宋八大家之一,宋代文学最高成就的代表。其诗题材广阔,清新雄健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。《中国好书法·大师尺牍精品:苏轼(放大版)》是苏轼尺牍作品的高清放大版精选集,旨在通过20幅脍炙人口、市面罕见的经典作品,让读者领略苏轼书法作品的精妙。作者简介

苏轼,号东坡居士,宋代重要的文学家,唐宋八大家之一,宋代文学最高成就的代表。其诗题材广阔,清新雄健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。目录

《中国好书法 大师尺牍精品 苏轼 放大版》无目录前言/序言

用户评价

作为一个业余爱好者,我深知学习书法不能只靠死记硬背笔画,更要学习古人的气度和神韵。苏轼的尺牍往往是小字,节奏明快,情感真挚,这对于我们练习行书来说,是绝佳的范本。这套放大版的出现,恰恰解决了“神韵难得”的痛点。以前对着原比例的字帖,总觉得那股“意”被压缩了,很难体会到他写字时那种一气呵成的感觉。现在,当我把墨迹拉大后,能清晰地看到墨在纸上洇开的路径,感受到力点的转换是如何影响到下一笔的走向。这种“慢动作回放”式的观察,极大地帮助我理解了所谓的“提笔顿挫”。我甚至发现,不同尺度的放大,会带来不同的阅读体验,有时放大到极致,反而更像是一幅抽象画,充满了结构美学。这本书让我重新认识了苏轼的“随性”背后,是多么严谨的笔法训练。

评分这套书法描红的版面设计真是没得说,纸张的质感摸上去就很舒服,厚实又不失韧性,用来反复练习也不会轻易磨损。尤其是那个放大版的设置,对于我们这些视力不是那么好,或者说想更清晰地捕捉到每一个笔画细节的爱好者来说,简直是福音。我刚开始练字的时候,总觉得看不清那些细微的提按顿挫,对着原帖照着描,总是差那么点意思。但是换了这本之后,那些曾经模糊不清的结构和行笔轨迹,一下子就清晰明了了。特别是苏轼的行草,气韵生动,笔法跌宕起伏,放大后更能体会到他那种信手拈来的潇洒和内心的沉稳。光是看着这些放大的字迹,就已经是一种享受了,感觉自己的心绪都能跟着那墨迹沉淀下来。我特别喜欢它在装帧上那种低调的典雅,没有太多花哨的装饰,就是纯粹地把重点放在了字帖本身,这对于潜心研究书法的我来说,是最看重的。

评分最近入手了不少古代名家的字帖,但说实话,真正能让人静下心来沉浸其中的不多。这本苏轼的放大版尺牍,给我带来的体验就是“沉浸”二字。它的印刷质量堪称一流,放大后的字迹边缘锐利,丝毫没有模糊或油墨扩散的现象,这对于我们要求精准对位的描红练习来说,是基础中的基础。我发现,当我们把一个巴掌大的字放大到两三倍观看时,原本以为自己掌握了的结构,其实还存在很多细微的偏差。比如,苏轼在写“之”或者某些复杂偏旁时的布局,放大后才能看到他是如何巧妙地利用空间,让整个字既饱满又不拥挤。我甚至开始尝试着不完全描摹,而是先用铅笔在旁边勾勒出大概的轮廓,然后参照放大后的字帖来调整自己的笔势,这种由宏观到微观的训练,让我的眼界开阔了不少,不再局限于单个字的完整性,而是更注重章法的连贯。

评分坦白讲,市场上很多放大版字帖,要么是简单粗暴地拉大,导致细节模糊,要么是过度优化,把墨迹处理得过于“完美”而失真。但这本《苏轼(放大版)》的制作团队显然是下了苦功的。他们似乎找到了一个平衡点,既放大了细节,又保留了原帖的“拙朴”感,那种纸张的肌理和笔触的生涩感都得到了很好的还原。对于我这种需要大量练习才能找到手感的人来说,这种高质量的临摹材料至关重要。我发现,当我专注于一个被放大后的字时,对“气”的捕捉变得更为直观。苏轼的字,看似随意,实则每一点、每一横都蕴含着深厚的功力。通过这个放大版的细致研习,我开始学着在自己的练习中,有意识地去控制每一笔的“起、行、收”的节奏变化,不再满足于写出一个“像”字,而是力求写出那个“味”。这种精细化的学习方法,效率着实提高了不少。

评分说实话,我对这套书的期待值本来就挺高的,毕竟“中国好书法”这个系列一直以来在圈子里都有不错的口碑。我最欣赏的是它在选材上的精挑细选,苏轼的书法,尤其是他的尺牍,往往最能体现他日常生活中那种真性情的流露,不像刻意为之的碑刻那样拘谨。通过描摹这些尺牍,我感觉自己不仅仅是在模仿笔画,更是在与古人进行一场跨越时空的对话。我常常会对着其中一两封信反复摩挲,琢磨他为何在此处用重墨,又在何处忽然轻盈带过。放大版的好处还在于,你可以清晰地分辨出墨色的浓淡变化和纸张的纤维对墨色的微妙吸收,这对于理解干湿浓淡的运用至关重要。我尝试着用不同的笔尖去套着描,发现即便是同样的力量,在放大后的观察下,对笔锋的控制要求也完全不同了,这极大地提升了我的控笔能力。

评分读书是一种提升自我的艺术。“玉不琢不成器,人不学不知道。”读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。读书是一种充实人生的艺术。没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:书本是甜的,要让甜蜜充满人生就要读书。读书是一本人生最难得的存折,一点一滴地积累,你会发现自己是世界上最富有的人。读书是一种感悟人生的艺术。读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望。每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生。读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步。书是灯,读书照亮了前面的路;书是桥,读书接通了彼此的岸;书是帆,读书推动了人生的船。读书是一门人生的艺术,因为读书,人生才更精彩!读书,是好事;读大量的书,更值得称赞。读书是一种享受生活的艺术。五柳先生“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”。当你枯燥烦闷,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的 心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。读书是一种最美丽的享受。“书中自有黄金屋,书中自有颜如 玉。”一位叫亚克敦的英国人,他的书斋里杂乱的堆满了各科各类的图书,而且每本书上都有着手迹。读到这里是不是有一种敬佩之意油然而升。因为“有了书,就象鸟儿有了翅膀”吗!然而,我们很容易忽略的是:有好书并不一定能读好书。正如这位亚克敦,虽然他零零碎碎地记住了不少知识,可当人家问他时,他总是七拉八扯说不清楚。这里的原因只有一个,那就是他不善长于读书,而只会“依葫芦画瓢”。朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。”所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于把握自己的读书速度。至于“熟读”,顾名思义,就是要把自己看过的书在看,在看,看的滚瓜烂熟,,能活学活用。而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理。由此可见,读书不在于多而在于是否读的精。象亚克敦,他徒有万卷图书,而不会读,我们可以毫不犹豫地说:其实他一本书也没有读完。的我们,这种“有书等于没书”的现象是历历在目,也就是不会读书。就说语文课本,大家都认为没什么看头;这样一来,掌握的知识也相对于较为肤浅。因此更何况是其他书呢?我们读书提倡:拳不离手,曲不离口。面对现在激烈竞争的社会,更需要我们的善读。对于书,只有善读,才能象蚕一样,吃进去的是桑叶,吐出来的是丝。

评分波多野结衣开始打飞机,波多野结衣也急了

评分还是波多野结衣主动帮助波多尔斯基打飞机

评分波多野结衣开始打飞机,波多野结衣也急了

评分撑破内衣,波多尔斯基要对着波多野结衣的

评分读书是一种提升自我的艺术。“玉不琢不成器,人不学不知道。”读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。读书是一种充实人生的艺术。没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:书本是甜的,要让甜蜜充满人生就要读书。读书是一本人生最难得的存折,一点一滴地积累,你会发现自己是世界上最富有的人。读书是一种感悟人生的艺术。读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望。每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生。读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步。书是灯,读书照亮了前面的路;书是桥,读书接通了彼此的岸;书是帆,读书推动了人生的船。读书是一门人生的艺术,因为读书,人生才更精彩!读书,是好事;读大量的书,更值得称赞。读书是一种享受生活的艺术。五柳先生“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”。当你枯燥烦闷,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的 心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。读书是一种最美丽的享受。“书中自有黄金屋,书中自有颜如 玉。”一位叫亚克敦的英国人,他的书斋里杂乱的堆满了各科各类的图书,而且每本书上都有着手迹。读到这里是不是有一种敬佩之意油然而升。因为“有了书,就象鸟儿有了翅膀”吗!然而,我们很容易忽略的是:有好书并不一定能读好书。正如这位亚克敦,虽然他零零碎碎地记住了不少知识,可当人家问他时,他总是七拉八扯说不清楚。这里的原因只有一个,那就是他不善长于读书,而只会“依葫芦画瓢”。朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。”所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于把握自己的读书速度。至于“熟读”,顾名思义,就是要把自己看过的书在看,在看,看的滚瓜烂熟,,能活学活用。而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理。由此可见,读书不在于多而在于是否读的精。象亚克敦,他徒有万卷图书,而不会读,我们可以毫不犹豫地说:其实他一本书也没有读完。的我们,这种“有书等于没书”的现象是历历在目,也就是不会读书。就说语文课本,大家都认为没什么看头;这样一来,掌握的知识也相对于较为肤浅。因此更何况是其他书呢?我们读书提倡:拳不离手,曲不离口。面对现在激烈竞争的社会,更需要我们的善读。对于书,只有善读,才能象蚕一样,吃进去的是桑叶,吐出来的是丝。

评分波多野结衣开始打飞机,波多野结衣也急了

评分胸打飞机,波多野结衣不愿意让波多尔斯基

评分抓住波多尔斯基的飞机塞进内衣,也不知道

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有