具体描述

编辑推荐

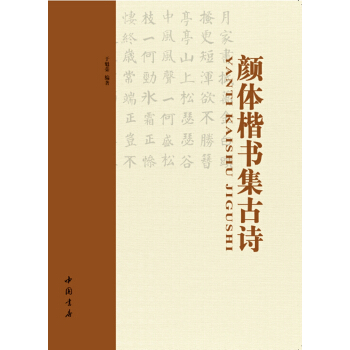

颜真卿是唐代中期杰出的书法家。他出身于一个重视书法艺术的封建士大夫家庭,二十六岁考中进士,曾做平原太守,官至吏部尚书。在政治上他坚决维护国家的统一,与分裂叛乱势力进行了顽强斗争,终以身殉国。他为人刚直,品德高尚。颜真卿自幼刻苦学习书法,初学褚遂良,后师从张旭得笔法,参用篆书笔意写楷书,端壮雄伟,气势开张,写法为之一变,开创了王羲之以外的新风格,世称“颜体”。从他留给后人《多宝塔碑》《颜勤礼碑》《麻姑仙坛记》等名作看,他不愧为卓然而立的大书法家。楷书也叫“正书”,形体方正,笔画平直,可作字的楷模。楷书创始于汉末,成熟在魏晋,完备在隋唐,到唐代达到顶点。学写楷书有利于书者把字写得端正美观,还有利于树立严肃、认真的作风,对一生的学习和工作都会产生良好的影响。

内容简介

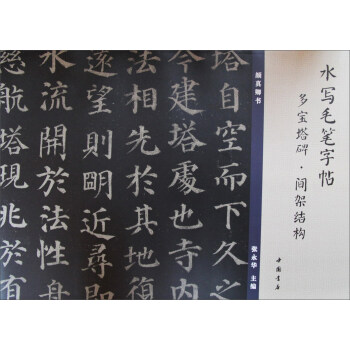

书法是我国汉字的书写艺术,包括用笔、结字、章法等内容。学写毛笔字可分习字与学书两个阶段。“习字”是把字写得点画准确、间架安稳、流利美观,掌握较扎实的写字基本功,受到审美教育。“学书”则是向书法艺术的高度进取,进一步接受书法这门传统艺术的熏陶,为书法创作打下基础。《颜体楷书集古诗》包括两部分的内容:一部分是从名帖上选字集古诗,供学习者临摹和习作使用;另一部分是介绍颜体楷书技法,即如何写颜体楷书。诗是从魏晋到明清众多诗人的作品中选出,这些诗艺术性强,表达了诗人的思想情感,反映出了诗人的智慧才能。学诗能提高文学修养,有助书法学习;欣赏用书法表达的诗词,能增添人们的审美情趣;欣赏诗书合璧的作品,更能获得双重的美感享受。字是从颜真卿名作《多宝塔碑》《郭虚己墓志铭》《颜勤礼碑》《麻姑仙坛记》《颜维贞家庙碑》《天下放生池碑》《元次山碑》等碑帖中选出,体现了颜体楷书的整体风貌。

如何写颜体楷书这部分,不是用长篇论述的形式,而是用图示、例字写法提示、书法名言、学书寄语、知识片断、书法故事、书法歌诀、作品欣赏等形式,介绍颜体楷书的执笔、运笔、笔势、部首、结字、章法、摹书、临帖、习作,以及学书心态、艺术追求等楷书技法、知识。最后还介绍了如何写颜体小楷《麻姑仙坛记》。

《颜体楷书集古诗》共集诗35首,作为临摹的范本。简化字对照以书法作品幅式出现,作品幅式也做了简要说明。

前言/序言

颜真卿碑帖,大者如《中兴颂》,小者如小楷《麻姑仙坛记》,不论字体大小,结构和运笔,都是方严雄伟。《东方朔画赞》是其四十六岁书,气势雄伟。宋人苏轼说:“鲁公平生写碑,唯《东方朔画赞》为清雄,字间栉比而不失清远。”《鲜于氏离堆记》是他五十四岁时写,《赠太保郭敬之庙碑》是他五十六岁时写,都刚健雄厚、大气磅礴。其七十一岁写的《颜勤礼碑》结构严谨,笔力雄强,书法艺术完全成熟。他在晚年写了不少名作,如六十三岁写的《麻姑仙坛记》和《大唐中兴颂》,六十四岁写的《右丞相宋璟碑》和《八关斋会报德记》,六十九岁写的《玄靖先生李含光碑》,七十二岁写的《颜维贞家庙碑》等,完成了具有高度美学价值且影响深广的“颜体”。颜真卿是勇于创新的大家,在笔法上加大腕力,巧用中锋和藏锋,写出蚕头雁尾的特征。在结字上左右基本对称,以正面形象示人。左右重点竖画略带圆弧形,圆紧浑厚,富有内在劲力。在章法上字的间距紧,充实茂密。在墨法上墨色浓重苍润兼施,表达了质朴豪迈的气概。他为我国书法艺术的发展做出了巨大贡献。

用户评价

我最近迷上了古汉语中的韵律美,总觉得文字本身除了意义之外,还应该有音乐性。于是我翻阅了这本书,试图从中寻找那种跨越文字障碍的“声响”。颜体楷书的特点是端庄大气,但细品之下,你反而能从中听出一种内在的节奏感。比如在书写那些描写边塞风光的诗句时,起笔的重按和收笔的轻提,就如同战鼓的闷响和号角的悠扬,节奏是舒缓而有力的。而在书写闺怨诗词时,笔画间的留白和转折,则显出一种欲言又止的哀婉。这本书的不同篇章,仿佛记录了书写者一天中或一生的心境变化。我发现,当自己尝试用一种平静、略带忧郁的心态去描摹那些“山河故人”类的诗句时,自己的心跳似乎都和字体的笔势同步了,那是一种奇妙的共鸣。它不再是僵硬的笔画集合,而是一连串情绪的声波记录。这本书提供了一个极佳的媒介,让我得以通过视觉的输入,去触碰和体验古代文学的听觉维度,这种深度的互动体验,非常难得。

评分对于很多初学者来说,学习颜体往往觉得它过于“厚重”,缺乏王体(如欧阳询或赵孟頫)的灵动,显得有些板正。我最初也是有这种顾虑的,觉得颜体可能更适合写碑刻或者庄重的对联。然而,这本字帖完全打破了我的固有印象。它精选的古诗内容,不少都是情感细腻、画面感极强的作品,比如对山水田园的描绘。在这些篇章中,书写者巧妙地运用了颜体中细微的提按变化,使得原本“如屋漏痕”的笔法,在保持其力量感的同时,展现出了一种令人惊喜的柔韧性。我注意到在一些描绘月夜或清风的诗句中,笔画的收尾会刻意拉长,带着一种悠长的回味,而不是那种一板一眼的截断。这说明,即便是最讲究法度的楷书,在面对文学意境时,依然可以灵活变通,在“法”与“意”之间找到完美的平衡点。这本书的价值,就在于它展示了颜体楷书在适应不同文学主题时的巨大包容性和表现力,对于纠正初学者对“颜体僵硬”的误解非常有帮助。

评分拿到这本书的时候,我主要关注的是它的装帧和印刷质量。说实话,现在的出版物,很多为了节约成本,内页的纸张要么太薄,反光严重,要么就是油墨印得发乌,根本看不出笔锋的层次感。然而,这本《颜体楷书集古诗》在这方面做得非常出色。纸张选用了接近宣纸的米黄色调,厚实而富有韧性,即便是用钢笔蘸墨水临摹,也不会洇墨。更令人惊喜的是,书中的每一幅字帖,都经过了高精度的扫描和复制,使得原帖中那些微妙的干湿浓淡变化,都被忠实地保留了下来。特别是那些用宿墨写就的篇章,枯笔飞白之处的苍劲感,在如此精良的印刷下,显得格外清晰有力,让人能够清晰地辨认出书写者在特定情绪下对墨量的控制。这种对细节的极致追求,无疑是对书法艺术的尊重。对于一个长期练习书法的人来说,好的拓本或字帖,其物理形态的重要性,丝毫不亚于内容本身。这本书在硬件配置上,绝对是同类书籍中的佼佼者,值得藏家和学习者珍视。

评分我通常不太习惯一口气读完一本厚厚的字帖,总是喜欢带着问题去翻阅。这本《颜体楷书集古诗》的编排结构非常人性化。它不是简单地按朝代或作者排列,而是似乎遵循了一种内在的情感逻辑。比如,开篇几页多是慷慨激昂、充满抱负的篇章,笔势开阔,让人立刻进入一种积极向上的状态;而书卷中段则穿插了一些关于时间流逝、人生无常的感慨,此时的字体结构会显得更加紧凑,收敛内敛。这种巧妙的布局,让阅读本身变成了一种情绪的起伏体验。我惊喜地发现,如果我按照书中的顺序进行阅读,而不是跳着看,那么我对每一页帖子的理解都会更深入一层,仿佛置身于一个精心编排的音乐会中,每一个乐章都有其特定的情绪和作用。这种超越纯粹字帖范畴的“叙事感”,是很多同类书籍所欠缺的。它不仅仅是临摹的范本,更是一部关于如何以书法承载文人心绪的范本,让我对“书为心画”有了更直观的体会。

评分这本诗集,光是封面上的题字,就已让人心生敬仰。那遒劲有力的笔触,仿佛能穿透时空,将盛唐的气象扑面而来。我特意找了个安静的午后,泡上一壶清茶,细细端详。每一页的墨韵,都像是经过了千百次的锤炼,既有颜真卿大家风范的浑厚与端庄,又不失魏晋风骨的洒脱与清逸。尤其是对那些经典古诗的演绎,简直可以用“点石成金”来形容。比如读到李白的《将进酒》,原诗中那种豪迈不羁的气概,在颜体的笔下,被赋予了一种更为庄严和内敛的力量,每一个撇捺都像是力透纸背的叹息与高歌。我试着拿出自己的笔,对着临摹,才发现,光是结构上的平衡和笔画间的呼应,就足以让人耗费心力。这本书不仅是书法作品的汇编,更像是一堂生动的书法美学课,它教会我如何去“看”一首诗,如何用心去感受墨色与纸张之间的对话。那种沉浸其中,仿佛与古人对饮的体验,是任何快餐式的阅读都无法比拟的。

评分颜勤礼碑》是“经典诗词集字创作”系列之一,收录了《登鹳雀楼》、《春晓》、《静夜思》、《鹿柴》、《江行无题(其一)》、《寻隐者不遇》、《绝句(其二)》、《五岁咏花》、《江上渔者》、《夏日绝句》、《华山》、《晚寻吕山人》、《凉州词》、《早发白帝城》、《望天门山》等作品。

评分挺好

评分挺好

评分挺好

评分颜勤礼碑》是“经典诗词集字创作”系列之一,收录了《登鹳雀楼》、《春晓》、《静夜思》、《鹿柴》、《江行无题(其一)》、《寻隐者不遇》、《绝句(其二)》、《五岁咏花》、《江上渔者》、《夏日绝句》、《华山》、《晚寻吕山人》、《凉州词》、《早发白帝城》、《望天门山》等作品。

评分颜勤礼碑》是“经典诗词集字创作”系列之一,收录了《登鹳雀楼》、《春晓》、《静夜思》、《鹿柴》、《江行无题(其一)》、《寻隐者不遇》、《绝句(其二)》、《五岁咏花》、《江上渔者》、《夏日绝句》、《华山》、《晚寻吕山人》、《凉州词》、《早发白帝城》、《望天门山》等作品。

评分挺好

评分颜勤礼碑》是“经典诗词集字创作”系列之一,收录了《登鹳雀楼》、《春晓》、《静夜思》、《鹿柴》、《江行无题(其一)》、《寻隐者不遇》、《绝句(其二)》、《五岁咏花》、《江上渔者》、《夏日绝句》、《华山》、《晚寻吕山人》、《凉州词》、《早发白帝城》、《望天门山》等作品。

评分颜勤礼碑》是“经典诗词集字创作”系列之一,收录了《登鹳雀楼》、《春晓》、《静夜思》、《鹿柴》、《江行无题(其一)》、《寻隐者不遇》、《绝句(其二)》、《五岁咏花》、《江上渔者》、《夏日绝句》、《华山》、《晚寻吕山人》、《凉州词》、《早发白帝城》、《望天门山》等作品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有