具体描述

内容简介

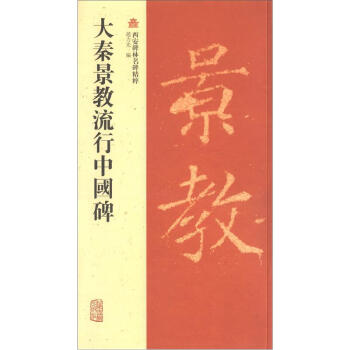

碑题“景教流行中国碑颂并序”,文三十二行,满行六十二字,楷书。额题“大秦景教流行中国碑”,三行,行三字,楷书。僧景净撰文,吕秀岩书并题额。螭首龟趺,通高二百七十九厘米,宽九十九厘米,厚二十八厘米。碑文首末一行、碑文下部均刻有古叙利亚文。唐建中二年(781)刻,原立于大秦寺,明天放三年(1623)出土,现藏西安碑林博物馆。碑文主要记述了唐贞观九年(635)至建中二年(781)景教在中国的流传情况,及景教之教义教规。“大秦”为中国古代对罗马帝国的称呼,“景教”即基督教的一支聂斯托里派。据碑文记载,唐贞观九年(635)大秦僧人阿罗本初来长安,太宗使宰相房玄龄宾迎人内,又下诏于义宁坊建大秦寺使之宣讲景教。至高宗朝,诏诸州各建景寺,以阿罗本为镇国大法王。后历玄宗、肃宗、代宗、德宗诸朝,景教均受到大力推崇。唐建中二年(781),特刊立此碑,以述景教来华史实,碑文中还以叙利亚文记录了景教僧众之姓名、官职。此碑对于研究我国古代和叙利亚、伊朗等国文化交流提供了宝贵数据。《景教碑》约在唐武宗减佛期间被埋人地下,明天启年间重见天日后,一些在华传教士即将碑文译成拉丁文寄往欧洲,由此引起了世界学术界的关注。

撰述者景净,波斯人,大秦寺僧。书者吕秀岩,不可考,署名“朝议郎前行台州司士参军”。

此碑书法秀丽天然,结体工整而不刻板,章法布局巧妙,似有唐初虞、诸之遗笔。清孙承泽称:“秀岩书景教流行中国碑,书法秀逸遒劲,唐石之最佳者。”

内页插图

前言/序言

用户评价

作为一本专注于碑刻的图册,它的摄影和制版技术简直可以用“鬼斧神工”来形容。我之前在网上看过一些碑林的图片,总觉得缺乏现场感,或者细节丢失严重。但这本书完全不同,它仿佛将碑石直接搬到了你的书桌上。光影的捕捉非常到位,能够清晰地分辨出刀痕的深浅和石材的肌理,那种历经千载的风霜感扑面而来。色彩的还原度极高,即便是原本已经斑驳的墨迹或锈蚀的痕迹,也得到了忠实的记录,这对于研究古代书法和雕刻技法的人来说,是无可替代的宝贵资料。我甚至可以想象,如果亲自去现场看碑,可能也无法像这样近距离、多角度地观察到这些细节。

评分这本《西安碑林名碑精粹:大秦景教流行中国碑》的装帧设计真是让人眼前一亮。从拿到书的那一刻起,就能感受到它沉甸甸的分量,这不仅是物理上的重量,更像是一种历史的厚重感。封面设计简约而不失大气,选用的纸张质感极佳,拿在手里摩挲,能体会到那种细腻的触感。装帧的工艺非常考究,书脊的装订牢固,即便是经常翻阅,也无需担心散页的问题。我尤其欣赏它内页的排版布局,字体选择恰到好处,大小适中,阅读起来非常舒适。每幅碑刻的图像都经过精心处理,清晰度极高,即便是那些细节繁复的纹饰,也能看得分明。图片与文字的穿插布局也很有章法,让读者在欣赏图像的同时,能方便地对照解说文字,整体阅读体验流畅自然,是一本能让人静下心来细细品味的艺术品级别的书籍。

评分这本书在学术性与可读性之间找到了一个近乎完美的平衡点,这一点非常难得。对于专业研究者而言,它提供了详实的考据和权威的注释,可以作为案头必备的参考资料。而对于像我这样对历史文化抱有浓厚兴趣的普通读者来说,它的叙事方式非常吸引人,不卖弄术语,而是用生动的故事将那些遥远的教义和人物鲜活地呈现在眼前。例如,书中穿插的一些关于景教在唐代宫廷中传播的小轶事,读起来津津有味,让原本略显枯燥的教义讲解变得引人入胜。可以说,它成功地搭建了一座桥梁,让深奥的宗教史料变得平易近人,激发了更广泛群体对中国古代文化融合史的关注。

评分我常常在想,一本好的书籍,能让人产生持续互动的欲望。这本书对我来说就是如此。我发现自己经常会不自觉地翻开它,不是为了系统阅读,而是随意地停留在某一页,去品味某一处精妙的篆刻,或者去琢磨某句古奥的译文。它的内容并非一次性消费品,而是可以反复咀嚼、每次都有新发现的“精神食粮”。这种耐读性,来源于其内容组织上的层次感——从整体布局到局部细节,从文字到图像,都构建了一个完整而立体的知识体系。这本书真正做到了“精粹”,它没有冗余的废话,每一页、每一段文字和图片都是经过精心筛选和提炼的,是真正有价值的知识结晶。

评分书中对碑刻内容的解读深度和广度,令我这个初学者都感到由衷的敬佩。它并非简单地罗列碑文和翻译,而是将每一块碑都置于一个宏大的历史背景下进行阐释。作者显然是下足了功夫去考证每一个词汇、每一个典故,甚至是对碑刻上那些难以辨认的残损部分,也给出了合理的推测和佐证。我特别喜欢它那种抽丝剥茧的分析方式,比如在解析某一段复杂的宗教术语时,会追溯其在波斯乃至更早时期的渊源,这种跨文化的溯源视角,极大地拓宽了我的历史视野。读完之后,你会觉得不仅仅是认识了一块碑,而是对那个特定历史时期东西方文明的交汇有了更深刻的理解,它成功地将冷冰冰的石头变成了有温度、有故事的文化载体。

评分这套上古出品,真是好书,好图册,临帖欣赏皆宜

评分值得研究的碑文

评分很难找的一块碑。虽然近拓,但是很精细。

评分再逐本细细品读,不禁为书画社的专业精神叫好,他们将碑帖的整纸拓本影印出来,置于首页,使读者首先能了解全碑的整体,看到原碑的行款章法排列,碑额、碑阴也一并印出,为读者细致了解碑帖正文做了极好的铺垫。

评分近日刚刚收到上海书画出版社新出版的《中国碑帖名品》(碑刻部分),首先被它红彤彤的封面装帧所吸引,喜气洋洋的吉祥色,预示着上海碑帖出版事业就要进入崭新繁荣的新时期。据书画社编辑说,这种红是他们刻意的安排,取材于晚清民国时期广东生产的一种“雄黄纸”,这种红纸过去专门夹放于碑帖拓本附页中,能起到驱虫防蛀避邪的作用,这种红天生就是“碑帖红”。笔者祝愿这种“碑帖红”能够开启书画社碑帖影印事业红红火火的未来。

评分再看《集王圣教序》,为朵云轩藏本,系北宋晚期拓本,在传世宋拓《集王圣教》中可以列入一流善本,符合国家一级文物标准。十五行末“故知圣慈所被”之“慈”字右上角未泐去,二十一行“久植胜缘”之“缘”字左下不连石花。二十四行“波罗蜜多心经”之“蜜”字完好,“必”部完好,字口爽利。

评分很难找的一块碑。虽然近拓,但是很精细。

评分吕秀岩书写并题碑额,立于大秦寺的院中。碑高279厘米,宽99厘米,正面写着“大秦景教流行中国碑并颂”,上有楷书三十二行,行书六十二字,共1780个汉字和数十个叙利亚文。随着景教的没落,大秦寺的院落为佛教所用,此碑不知何时失落。明天启三年(1623年)出土,当时许多西方各国有不少的传教士得知后,争相拓片,把碑文拓片译成拉丁文寄往欧洲本国。当地人怕此碑被他们盗走,秘密地把碑抬到附近的金胜寺内,竖起来交寺僧保管。清光绪年间一个叫荷尔姆的丹麦人在金胜寺游览时看到此碑,为了得到它,他按原样刻制了一座新碑欲换得古碑,遭到寺主持和民众们的严厉拒绝,连官府的人也严保此碑,没有让他得逞。1907年入藏西安碑林(现西安碑林博物馆)安置。大秦景教流行中国碑是一座记述景教在唐代流传情况的石碑。

评分名碑,拓片质量也不错,价格实惠。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有